【原文】

子張學幹祿。子曰:“多聞阙疑,慎言其餘,則寡尤;多見阙殆,慎行其餘,則寡悔。言寡尤,行寡悔,祿在其中矣。”

【注釋】:阙,缺的意思,此處為放置一邊的意思,疑,是懷疑,不确定的意思,

【譯文】:子張向孔子學習謀取官職的辦法.孔子說:“要多聽,有疑問的地方先放在一旁不說,其餘知道的部分謹慎的說出來,這樣就可以少犯錯誤;要多看,有疑問的地方先放在一旁不做,其餘了解的部分要謹慎地去做,這樣就可以減少懊悔。說話少過失,做事少後悔,官職俸祿就在這裡面了。”

■張居正直解

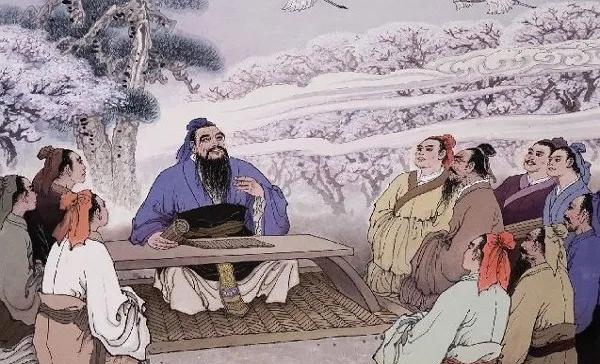

子張,是孔子弟子,姓颛孫,名師。幹,是求。昔子張從學于聖門,以幹求俸祿為意。

疑,是所未信者。尤,是罪過。殆,是所未安者。悔,是懊悔。凡言在其中者,皆不求而自至之辭。孔子教子張說道:“君子學以為己,不可有幹祿之心,且學自有得祿之理,亦不必容心以求之也。若能多聞天下之理,以為所言之資而于多聞之中有疑惑而未信的,姑阙之而不敢言。其餘已信的,又慎言而不敢輕忽,則所言皆當,而人無厭惡,外來的罪過自然少了,豈不寡尤。多見天下之事,以為所行之資,而于多見之中,有危殆而未安的,姑阙之而不敢行。其餘已安的,又慎行而不敢怠肆,則所行皆當,而己無愧怍,心裡的懊悔自然少了,豈不寡悔。言能寡尤,行能寡悔,便是有德的賢人。名譽昭彰,必有舉而用之者,雖不去幹求那俸祿,而俸祿自在其中矣。又何必先有求之之心哉!”嘗觀古之學者,修其言行,而祿自從之,是以世多敬事後食之臣,後之學者,言行不修,而庸心幹祿,是以世少先勞後祿之士,然則學術之所系,誠非細故矣。做民君師者,可不以正士習為先務乎!

子張是孔子的學生,他姓颛孫,名叫師,少孔子四十八歲,是位年輕學生。他到孔子這裡來是要學幹祿的。什麼叫“幹祿”呢?就是怎樣去謀生。古代俸和祿是兩回事。“俸”等于現在的月薪;“祿”是有食物配給。祿位是永遠的,是以過去重在祿。“幹”就是幹進、幹求,幹祿,就是如何拿到祿位。換句話說,孔子希望弟子們學仁學義,子張這位學生來的時候,大概填志願表與衆不同,直截了當,幹脆兩個字——幹祿,要找飯吃,怎樣找公務員當。但是孔老夫子沒有氣得把他攆出去,反而傳授他一套辦法說,想做一個好幹部,做一個良好的公務員,要知識淵博,宜多聽、多看、多經驗,有懷疑不懂的地方則保留。阙就是保留,等着請教人家,講話要謹慎,不要講過分的話。本來不懂的事,不要吹上一大堆,好像自己全通,最後根本不通,這就丢人了。如不講過分的話,不吹牛,就很少過錯;多去看,多去經驗,對有疑難問題多采取保留的态度。換句話說,對于模棱兩可的事,随時随地都用得到古人的兩句話:“事到萬難須放膽,宜于兩可莫粗心。”第二句就是多見阙殆的意思,這個時候要特别小心處理,不要有過分的行動,這樣處世就少後悔。一個人做到講話很少過錯,處世很少後悔,當然行為上就不會有差錯的地方。這樣去謀生,随便幹哪一行都可以,祿位的道理就在其中了。

說話最好慢半拍,做事之前多想一想。這樣說話少過失,做事少後悔。

說錯一句話,一百句對的話也挽回不了那影響。做錯一件事,也很難補救.