問:我想購入楊凝式的更多書法資料,去哪兒買?

答:沒地方買,因為他的傳世書法資料,大概就隻有四個墨迹本和一個刻本。

分别如下:

<h1 class="pgc-h-arrow-right">一、《夏熱帖》</h1>

《夏熱帖》為墨迹本。但殘破的字數有點多,尤其是後半部分有10多個字無法認讀。

殘破的字數量太多的話,就會導緻其臨帖價值降低。

從該帖的行氣看,它的字與字之間大小對比還是比較明顯的。

字形結構則有歐體和顔體行書的元素在内。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">二、《神仙起居法》</h1>

《神仙起居法》一共8行,整體上是草書。

但要注意,其中的個别字字形并不是草書,而是行書。

如第一行倒數第三字的“與”,第二行最後三字“徹膀腰”,

第五行最後三字“厭頻晝”,第六行中間的“歲”等等,

都是行書字形,而非草書寫法。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">三、《韭花帖》</h1>

《韭花帖》作為名帖,它的最大特征,就是字距和行距都比較寬。

就字距而言,第一行前四字還是比較擠的。此後的字距都比較大了。

行距呢,加上日期落款,共七行,行距都比較寬。

從字距的安排上講,其實漢簡的字距就一直比較大的。

如果我們有意按照漢簡的字距來安排《韭花帖》的字距,就會感到比較容易處理了。

《韭花帖》的字距,實際上與漢簡的字距有息息相通之處。

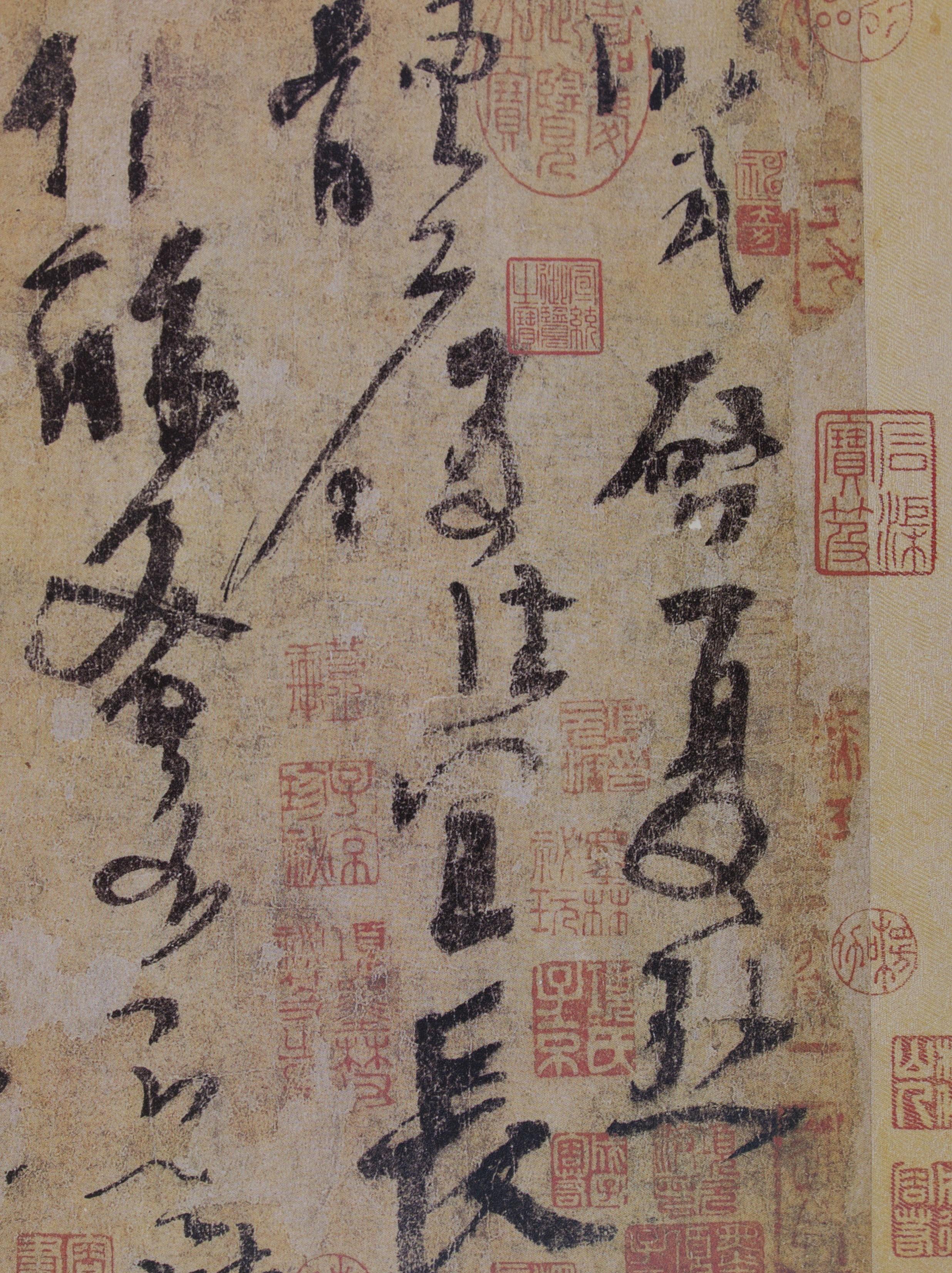

<h1 class="pgc-h-arrow-right">四、《盧鴻草堂十志圖跋》</h1>

與《韭花帖》不同,《盧鴻草堂十志圖跋》的字距就很小了,字與字幾乎是擠在一起。

再一個特點是:它的字與字大小對比是非常強烈的,而且會呈現出這樣的一個大原則:

通常一個所占面積比較大的字,後面會跟着兩個或三個相對比較小的字。

如第四行的“善制山水樹石”,其中“制”、“樹”寫得比較大,“山、水、石”都寫得比較小。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">五、《新步虛詞》(刻本)</h1>

《新步虛詞》是刻本,而不是墨迹本。墨迹本在明代以後就消失了。

拓本個别地方的字迹已經消失或無法認讀。通常是數個字一起掉落了。

第十章後半部分和第十一章散失。

這樣算起來,《新步虛詞》拓本的内容,大概共17章左右。

從整體上看,《新步虛詞》的風格比較飄逸,基本上是字字獨立。

所使用的毛筆,也應該比較小。

從字迹上看,由于書寫的内容比較多,《新步虛詞》最能展現出楊凝式的行書風格特征。

此外,該刻本後面還有董其昌的題跋,其内容也可看一下。

董香光在該題跋中表示,楊凝式特别喜歡在道觀、寺廟中的白牆上書寫字迹,而不怎麼喜歡在缣素紙帛上寫字,是以傳世書迹比較少。

覺得這種看法并不恰當。說楊凝式喜歡在牆壁上寫字,這是個人喜好,這肯定沒問題。

但說不喜歡在缣素紙帛上寫字,這個就沒什麼道理了。

任何文人,平常書寫的材料,在魏晉之前,肯定是簡牍。魏晉之後,肯定是紙張。

喜不喜歡寫牆壁是興趣愛好,而在紙帛上寫字,則是剛性要求,這個誰也逃不過去。

董香光在該題跋上還表示,蘇轼、米芾都學楊凝式的字。

如果楊少師的字都隻寫在牆壁上,那蘇米又怎麼去學?難道每次都得跑到道觀、寺廟中去學不成?

顯然蘇、米學楊的字,肯定還是各種紙帛上的墨迹本。

楊凝式傳世的字迹很少,主要還是五代戰亂及後世流傳過程中數量逐漸減少所緻。

再說《新步虛詞》本身,原件已經消失,董香光将其刻入《戲鴻堂法帖》時,肯定是見過原件的。

而這個原件,肯定是紙本或絹本,根本不可能是在寺廟、道觀上的字迹。

其實該帖末尾楊凝式已經注明,《新步虛詞》是寫給“通玄大師董上人”。

至于是董上人事先請求楊少師書寫此内容,還是楊少師主動寫完後贈送給董上人,這個就不得而知了。

2020年9月1日整理舊稿

版權聲明:

本頭條号@楊中濤書法講堂

所釋出所有原創文章,

未經授權,拒絕轉載。

梁上君子,自重自愛!