《黨醒年代》中的胡适,應該是自胡适形象出現在影視劇中以來,占據戲份最多的一次了。扮演者朱賀日堯(曾用名朱剛日堯),扮演過不少知識分子,一直不瘟不火,此次出演胡适,按說輕車熟路,實際可能為難了他。大不如《建黨偉業》中吳彥祖扮演的胡适。

胡适是何等人?天縱其才,學貫中西,黃中内潤、文明外照,正牌民國大師!朱賀日堯雖用力甚巨,畢竟學養不足以任之,比諸于和偉之陳獨秀、張桐之李大钊、馬少骅之蔡元培,畢彥君之辜鴻銘等角色,差距不可以道裡計。

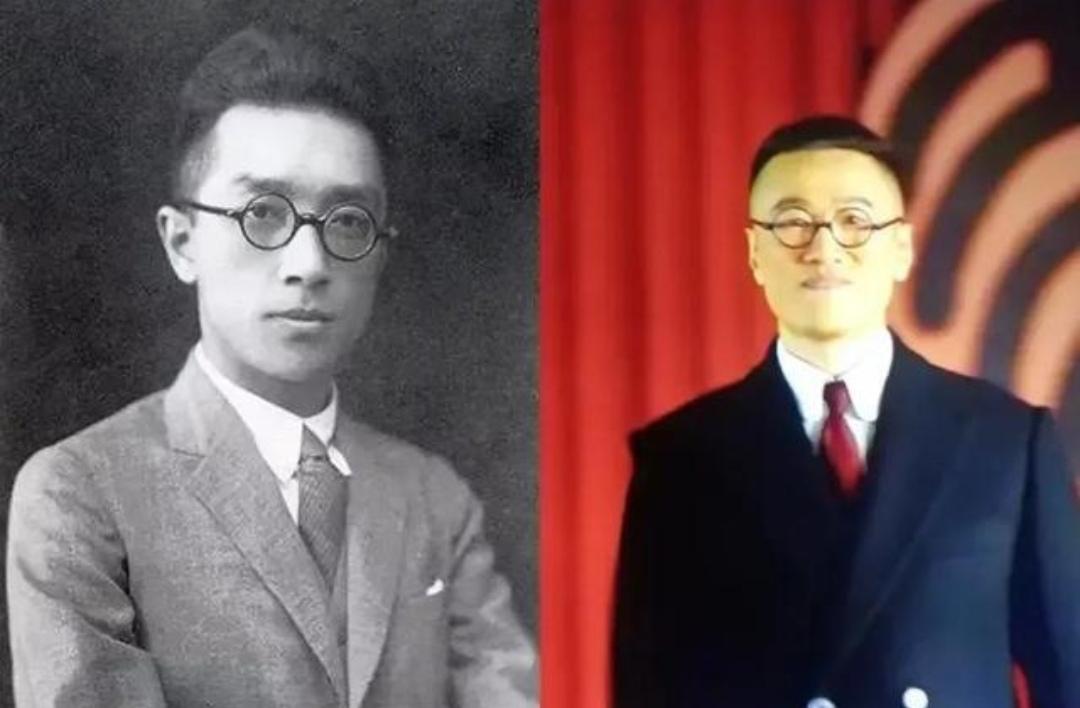

首先,從外形上,朱賀日堯與胡适差異較大,先天不足。胡适是當年北大有名的青春美男子,現在叫學術男神,面如冠玉,鼻如懸膽,輪廓方正而不失圓潤,與香港著名歌星陳百強酷似。其頂發上梳之發型及今未過時。金絲邊眼鏡配洋裝馬夾,儒雅俊朗,俨然新派奶油小生。雖穿長衫馬褂,全無學究冬烘氣,難掩風流蘊藉之名士範兒。朱賀日堯不失英俊,颀長挺拔,但臉呈瓜形,鐵鏟下巴(如演朱元璋倒是不錯的人選),梭角線條硬直,柔和溫潤不足。個頭更拔高胡适一二十公分。舉手投足動作僵直,流于程式化,粘合度差。細節摳得不夠,例如胡适高度近視,但朱賀日堯兩眼烱烱有神,毫無視力障礙,更兼兩片玻璃鏡片老是反光,大礙觀瞻。再有胡适煙瘾很大,但朱賀日堯從不抽煙,他幫胡适戒煙了。

其次,從氣質上,朱賀日堯雖然演過不少知識分子,不乏文質彬彬之氣質,但是胡适非等閑書生,而是中西文化陶冶出來的混血兒,中國近代新文化開拓者,文學革命主将,推崇個性解放、思想自由,内外兼修,人譽之謙謙君子溫潤如玉,雅人深緻,卑以自牧,這使胡适看起來沉穩大氣、優雅練達、率性通脫。但《覺醒年代》中的胡适性情大變,雍容既失,方寸常亂,智商欠費,風度無存。徒知擁抱貼面、鞠躬如也,活脫脫個假洋鬼子。其中被辜鴻銘嘲弄後的回應,不知所雲,隻知鞠躬,此鲰生也,非胡适也。

其三,情緒把握不準确。胡适其人,平生言笑晏晏,說話慢條斯理,喜怒不形于色(吳彥祖演的形神兼備),是以人緣極好,有讀萬卷書、友天下士的古風,當時京中有句口頭禅:“我的朋友胡适之"(魯迅亦曾引用過),略可見其圓融敦厚之特質。朱賀日堯雖努力裝笑,猶感親和不足,矜持有餘,特别是有時情緒支點與次元把控不當,釋放無度,露晴揚目,面紅耳赤,急火攻心,象好鬥的公雞。尤與陳獨秀、李大钊等人口水仗過多,勃谿相向,明顯不是胡适溫和沉穩之風格。其實那時大家主要是打筆仗。否則當年舊文化與新文化劇烈碰撞的北大,恐怕就成演武廳了。

最後,人物設定上,胡适早年不喜做官,他有句名言"少談些主義,多研究些問題”,并曾誓言20年不談政治。雖然後來食言,但看看他翹着二郎腿與蔣介石的合影(見文末,據說把蔣介石氣得不行),可知其志向。他與陳獨秀李大钊分道揚镳,主要還是緣于社會改良主義主張。并且他始終主張師生特别是年輕學子應以學習學術為重,不要去參與政治運動,應依靠“好人政府”處理軍國大事,實際上内承千百年來“肉食者謀之,又何間焉”的傳統觀念,外接西方自由主義政治觀點。一個天真的書呆子而已,未必見得其心可誅。五四時期的胡适總體上是同情愛國學生的。但我們在《覺醒年代》中所看到的胡适,經常被有事沒事拎出來唱對台戲,與陳李當面争長短,而且陳李皆醒胡獨醉,胡适簡直就是大時代前進之反革命絆腳石。尤其在五四運動中畏畏縮縮,出奔上海,反對總罷課,表現極差。覺醒看起來就是在否定胡适基礎上實作的蛻變。

縱觀全劇,一以貫之地讓朱賀日堯背誦那些我們耳熟能詳的教科書式台詞,把胡适鎖定在傳統的曆史評價之區間,沒有吸收近數十年胡适的研究成果,還原真實的胡适。而朱賀日堯本來就與胡适存在角色隔膜,再如此這般穿鞋戴帽,這就使胡适這個人物形象更加幹澀,概念化、臉譜化,使之遠沒有陳獨秀、李大钊、蔡元培等人豐滿生動,還原度高。當然這是劇本的人設,不是朱賀日堯的問題。