宋神宗熙甯十年,張載罷官歸隐,途徑洛陽時與二程共坐一室,發表議論。張載在私下說:“昔嘗謂伯淳優于正叔,今見之果然。”所謂的“伯淳”就是程颢,而“正叔”則是程頤。跟張載一樣,作為長輩的邵雍也更喜歡程颢,他常常向富弼、司馬光等人贊譽程颢的才華;邵伯溫在談到自己對二程的印象時說:“宗丞(程颢)為人清和,侍講為人(程頤)嚴峻。”

據說二程曾入宿于一僧室,程颢進入大門後向右走,有許多人跟随着他;程頤則獨身一人往左走,後面卻空無一人。最後他們在法堂上相會,程頤感歎說“此是某不及家兄處”,意思是說自己太過于嚴肅,使人不敢親近,不如兄長平易近人。弟子們也認為大程偶然還會講笑話、有谑語,小程則是謹嚴,隻要他在座,不問尊卑長幼,莫不肅然。

在處事方面,二程也不盡相同。程颢跟門人議論時,如果有不同意見,他會說“更有商量”,程頤則直接說對方的觀點不對。邵雍每次跟二程交談,大程都不發一言,好像彼此契合似的,小程則反複往來辯論不相下。從性格來看,大程是循循善誘的教育家,小程則有宗師氣派,是以程颢曾對程頤說:

“異日能尊師道是二哥。若接引後學,随人才而成就之,則不敢讓。”

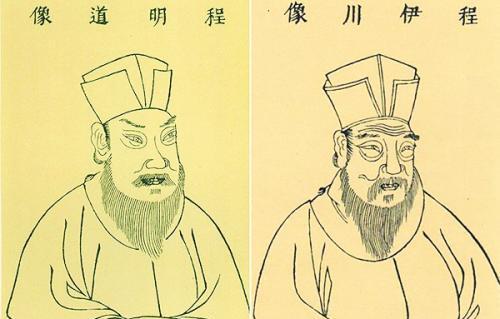

程颢(1032~1085)與程頤(1033~1107)

<h1>五星聚奎,名門世家</h1>

北宋曾發生過三次五星聚奎,第一次在乾德五年,占者說“啟文明之運”,那時宋太祖剛起兵掃定天下,宋朝剛剛建立;第二與第三次分别發生在景德四年和慶曆三年,在這兩次五星聚奎之間,邵雍(傳記)、周敦頤(傳記)、張載(傳記)、程颢與程頤相繼出世,他們被後人合稱為“北宋五子”。從輩分看,邵雍、周敦頤和張載為平輩,二程為晚輩,但對後世影響最大的當屬二程。

根據程頤的《先公太中家傳》記載,他的父親程珦共生有六個兒子,前兩個與後兩個都是幼年夭折,隻有他跟程颢活了下來。程氏素為名門,高祖程羽有擁戴宋太祖之功,官至兵部侍郎。是以邵雍對他的兒子說:程伯淳、正叔“本出貴家”。程門家教素以嚴厲著稱,二程的母親候氏常說:“子之是以不肖者,由母蔽其過而父不知也。”每當孩子們跌倒,家人要上前扶抱時,她都呵責說:“汝若安徐,甯至踣乎?”當孩子們挑食時,她又會叱道:“幼求稱欲,長當如何?”程頤說在嚴母的教育下,他們兄弟平生飲食衣服都無所擇,也不能出口罵人,這是教育的結果,所謂“非性然也,教之使然也。”

程颢死後,程頤在《明道先生行狀》中回憶了兄長的生平。說他從小就“神氣秀爽,異于常兒”,叔祖母曾抱着他走路,不料金钗脫落了,當時并沒有發覺,過了幾天才開始尋找。程颢那時還不會說話,隻是用手指着某個地方,結果家人随着他的指向竟然成功找到的金钗,一家人都覺得驚異。

十歲時程颢已經學會作詩賦了,他在《酌貪泉》中寫道:

“中心如自固,外物豈能遷?”

具有很強的哲理性。十三時,他在學校裡讀書,為人顯得很老成,見者無不愛重。當時的戶部侍郎彭思永來訪,非常賞識程颢,當場就決定把女兒許婚配給他。

北宋五子

<h1>師從濂溪,為官一方</h1>

程珦對子女的教育也十分重視,他在虔州興國縣做官時,認識了一個小獄掾,名叫周惇實。這個人“年甚少,不為守所知”,程珦卻發覺他氣貌不凡,交談幾句便知其果然是“為學知道者”,于是讓二程拜周惇實為師。周惇實後來改名叫周敦頤,人稱濂溪先生,是《太極圖說》和《通書》的作者。

當時的程颢隻有十五六歲,在聽完周敦頤論道後,他便厭棄了科舉之業,慨然有求道之志。後來程颢還追思這段求學經曆,說:

“昔受學于周茂叔,每令尋仲尼、顔子樂處,所樂何事。”

周敦頤要程颢思考這個問題:顔回家境貧困,生活在陋巷裡,人們都不堪其憂,他卻也不改其樂,所謂的“安貧樂道”,究竟是在樂什麼?這個問題對程颢産生了深遠的影響,使他渴望學習顔回所樂的那種“道”。後來他甚至說“欲學聖人,且須學顔子”,顔回成了他畢生的榜樣。

程颢曾經很喜歡田獵,他對周敦頤說現在自己已經沒有這個愛好了。周敦頤卻不以為然地說:“何言之易也!但此心潛隐未發。一日萌動,複如初矣。”告誡程颢克己複禮并非易事。過了十二年之後,程颢偶然看到獵人打獵,不覺觸發了好獵之心,這才明白周敦頤的用心良苦。

成年之後的程颢似乎還與周敦頤存在聯系,他曾說:“自再見周茂叔後,吟風弄月以歸,有‘吾與點也’之意。”說明時隔多年,師徒之間依然像孔子與曾點一樣,有着共同的志向。

宋仁宗嘉祐二年,程颢考中了進士,那年的榜單上還有張載、蘇轼和曾鞏等人的名字。程颢被授予京兆府鄠縣主簿的官職,那時的他才二十四歲。據說他擔任公職期間,常常書寫“視民如傷”四個字來告勉自己,并且說“颢常愧此四字”。

程颢十分重視教育的作用,認為“治天下以正風俗、得賢才為本”,治國需要求之于教育。他在晉城做官時,當地風俗樸陋,民不知學,幾百年裡都沒有人考中科舉。程颢上任後興辦學校,與好學者講論終日,過了十多年當地登科者多達十餘人。

程颢,字伯淳,号明道先生

<h1>反對新法,退隐講學</h1>

熙甯二年,經呂公著舉薦,程颢進入朝中擔任太子中允一職。宋神宗很賞識他的才華,每次召對結束時都會說“頻求對來,欲常相見爾。”

後來王安石逐漸受到重用,程颢便告誡神宗要仁政愛民,不能追求功利。宋神宗雖然嫌棄他過于迂直,卻依然敬重不衰。王安石相繼推出青苗取息、賣祠部牒等新法後,大臣們相繼投劾離去,黨争的勢頭已經在醞釀,這讓程颢感到不安。他在《論十事劄字中》闡述了自己的政治思想,認為“聖人創法,皆本諸人情,極乎實體”,隻要生民之理有窮,那麼先王之法也是可以改變的。他認為不應當泥古不化,循名廢實,斥責保守派為“陋儒之見”。但當時的保守派已經被罷斥,真正危險的其實是冒進派的改動一切思想。

程颢認為在變法的過程中,“惟天理之不可易”,所謂的“天理”就是人所賴以為生的東西,近則為衣服飲食宮室器用之類,遠則為某些制度規律。例如要想讓百姓生存,就得使其有恒産。唐朝尚有口分授田之制,“今則蕩然無法,富者跨州縣而莫之止,貧者流離餓殍而莫之恤”,這才是變法需要解決的問題,而不是想法設法厚斂于民;程颢認為使百姓有恒産,就是個千古不變的道理。而王安石的變法目的隻是富國強兵,沒有考慮所帶來的諸多社會問題。為了補充國庫,應對“三冗”,結果卻折騰的民心沸騰、天下騷動,更嚴重的是會引起朝中的黨争,遺患無窮。

從立場上看,程颢處于王安石與司馬光的中間,并不偏向任何一方,隻是當時王安石當政、司馬光在野,是以他才對王安石多有批評。王安石對程颢也很有敬重,稱贊他“忠信”。一次王安石與言者厲聲争論,程颢在一旁勸解說:“天下事非一家私議,願平氣以聽。”安石為之愧屈。

最終導緻程颢與王安石決裂的是王雩的險惡,《邵氏聞見錄》記載,一日盛暑,王安石正與程颢對談,他的兒子王雱卻光着腳走出來,手裡拿着婦女的帽子,問王安石說:“所言何事?”

王安石回答:“以新法數為人沮,與程君議。”

王雱傲慢地說:“枭韓琦、富弼之頭于市,則新法行矣。”

王安石忙制止說:“兒誤矣。”

程颢在一旁立即正色道:“方與參政論國事,子弟不可預,姑退。”王雱是以不樂而去。

這件事對程颢産生很大的影響,他看到王安石的兒子如此惡毒的對待不同政見者,又聯系到王安石排擠大臣,進用言利小人,從此便跟王安石越來越不合,并引起言者的敵視。變法的持續推進,引起程颢的擔憂,他上疏說:“興利之臣日進,尚德之風浸衰,尤非朝廷之福。”因這篇奏折得罪了變法派,最終被罷為京西提刑。當時反對新法的大臣全被列入貶竄的名單裡,宋神宗手批,親自剔除了程颢的名字,最後在王安石的建議下,才改遷鎮甯軍節度判官。

做了幾年判官後,恰逢父親程珦退休,程颢便請求歸養,得了一個監管洛河竹林的閑職。從此,他便與程頤一起在洛陽講學。當時洛陽聚集了富弼、邵雍、司馬光等名流,被稱為“士人區薮”。二程創立了“洛學”,吸引謝良佐、楊時、遊酢、張繹、蘇昞等弟子來入門。學士皆宗師之,甚至連往來于洛陽的旅客都會專門拜訪,求問道統。程颢雖然辭官歸隐,名聲反而更大了。

<h1>命如顔回,道統絕弦</h1>

在洛陽講學十年後,宋神宗駕崩了。噩耗傳自洛陽,程颢對韓宗師感歎說雖然自己遭遇貶竄,但“念先帝見知之恩,終無以為報。”

韓宗師問他:“今日朝廷之事如何?”

程颢回答:“司馬君實、呂晦叔做相矣。”

韓宗師又問:“二公作相,當如何?”

程颢說:“當與元豐大臣同。若先分黨與,他日可憂。”

這說明程颢并不是偏袒變法派與守舊派的任何一方,隻是擔憂雙方勢不兩立,互相迫害,最終黨争會拖累國政、後患無窮。後來北宋的黨争果然愈演愈烈,甚至連程頤也被卷入其中,深受迫害。

宋哲宗繼位後,召程颢為宗正寺丞,想要重用他。不料程颢還沒來得及起行就病倒了,元豐八年六月十五日卒于家,享年五十四。在“北宋五子”裡,他屬壽命最短的一個。程頤在《明道先生墓表》中哀歎說:“天不慭遺,哲人早世。”“先生進将覺斯人,退将明之書;不幸早世皆未及也。”

程颢曾說:

“孟子才高,學之無可依據。學者當學顔子,入聖人為近,有用力處。”

後人常将程颢比作顔回,認為他的思想精粹無雜。程颢教人要時常保有誠敬之心、用于持守,然後再去識仁,從對仁的認識中領悟物我為一,進而發覺“天理”。他講誠敬的文章是《定性書》,說識仁的是《識仁篇》,論“天理”則散見于《語錄》中。“天理”一詞僅見于《樂記》,程颢把這個範疇演繹成了一個哲學體系的原則,他自稱:

“吾學雖有所受,‘天理’二字卻是自家體貼出來。”

“天理”者,自然之理、天經地義之理也。人活在世間,總是有許多無法逃避的東西,總是要去盡為人的責任。程頤曾跟弟子們侍立在程颢的墳墓之前,他指着墳牆說:“吾儒從裡面做,豈有不見。佛氏隻從牆外見了,卻不肯入來做。”儒者何嘗不知人生的艱苦,何嘗不知君臣父子夫婦兒女在某意義上是拖累。但是儒者明白,生而為人,生活在社會倫理中,要盡自己的責任;而不是像和尚道士一樣,從外面看透了,便抛棄骨肉、遁隐山林,逃避君臣父子社會倫理,這是一種生活的态度,也是一種哲學的取向。

從定性、識仁到“天理”便是我們講述程颢哲學體系的思路。