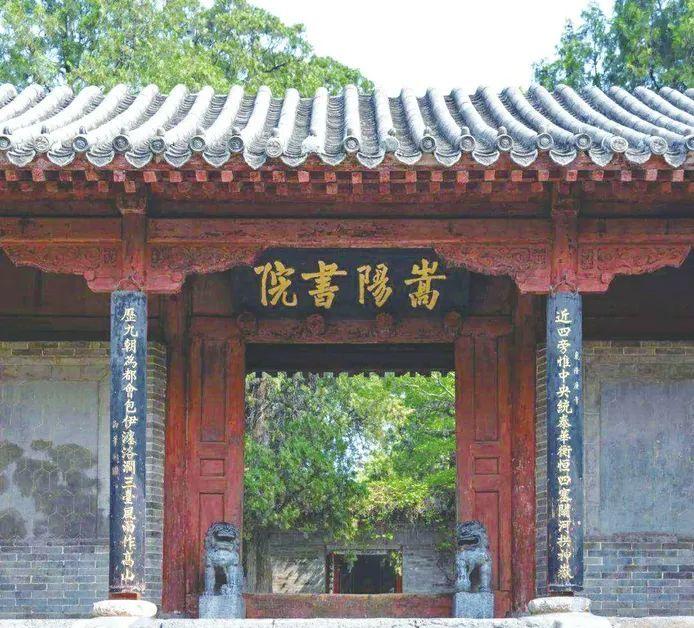

嵩陽書院位于河南省登封市,因其地處嵩山之陽,故名“嵩陽書院”。嵩陽書院前身是嵩陽寺,始建于北魏太和八年(484年)。隋朝時期,更名為嵩陽觀。後周顯德二年(955年),嵩陽觀改稱太乙書院。至道三年(997年),宋太宗将太乙書院改稱太室書院。景祐二年(1035年),宋仁宗賜院額,将太室書院改稱嵩陽書院。嵩陽書院“汲嵩山之毓秀,納峻極之靈氣”,經曆了五代的雛形時期、宋朝的鼎盛時期、金元明的衰落時期、清朝的複興時期,其間尤以宋代及康熙到乾隆中葉兩個時期最為興盛。作為書香四溢的學府,嵩陽書院猶如一顆燦爛的明珠,熠熠生輝,它對中國洛派理學的傳播,名震中州,影響全國。

廣開門戶 延請鴻儒

嵩陽書院從五代後唐開始講學,先後荟萃了一大批著名學者。宋神宗熙甯、元豐年間(1068—1085年),程颢、程頤、司馬光等,先後在嵩陽書院講學,程颢還為嵩陽書院制定教養、學制、考察等規定。程颢、程頤主講期間,不僅使書院的講學内容得以豐富,而且書院的學術氛圍更加活躍,促使嵩陽書院達到興盛,成為與河南商丘應天書院、江西廬山白鹿洞書院、湖南長沙嶽麓書院齊名的四大書院之一。

金、元至明代中期的嵩陽書院,講學活動處于低潮。到了清代,耿介主持嵩陽書院,使其得到了快速發展。他認為,“非籍同人切磋砥砺之益,恐不能相與有成”。是以,除自己講學外,耿介還廣開門戶,延請各地學者前來講學,有河南一帶的知名學者,如窦克勤、李來章、冉觐祖等;還有任職河南的官員,如河南知府汪楫,中州督學使者吳子雲、林堯英等;他還邀請持不同學術觀點的學者張沐講學,互相争辯,求證學術。

耿介在《嵩陽書院送李禮山先生歸省》一詩中,描述了共同探讨學問的情景:“有時坐川上,清風披綠筠。有時到疊石,幽壑郁長林。談道而講德,荏苒經十旬”,并道出了分别時的不舍之情,“臨岐何所贈,把袂不忍分”。為了延續書院的“會講”制,耿介取曾子的“以文會友,以友輔仁”,訂立了《輔仁會約》,規定“每月初三日,一會嵩陽書院”“每月十八日,一會嵩陽書院”,會講時“不用柬邀,晨刻齊集,序揖序坐”。

這種開放門戶、延請師儒的做法,不囿于一家之說,對學生開闊視野、增長知識有很大的幫助,嵩陽書院也是以名聲大振,最盛時生徒曾多達數百,各地前來求學的學生接踵而至,一時蔚為奇觀。在良師的循循善誘下,嵩陽書院培養出了不少優秀學生,康熙辛卯年(1711年),河南全省在開封拔取舉人,按拔取名額,一縣不足1人,嵩陽書院就中了5人。

傳播儒學 開啟洛學

“二程”講學圖

嵩陽書院在大陸古代儒學發展史上是一座不可小觑的豐碑,自五代、北宋至清代,儒學的傳道授業始終在嵩陽書院的發展中占據着重要地位。程颢、程頤在嵩陽書院講學十餘載,他們主要講述《論語》《孟子》《大學》《中庸》等儒家經典,通過四書,達于六經。講學期間,程颢、程頤以孔孟學說為理論體系,并攝取佛教、道教中的有益成分,對傳統儒學進行了曆史性的發展和完善,開創了理學發展的新階段,世人稱之為“洛學”。嵩陽書院也是以成為理學傳播重鎮,“新儒學”發祥地之一。

圖為嵩陽書院講堂,也是理學大師程颢、程頤講學之處。

程颢、程頤在嵩陽書院培養的學生大多成為傳播理學的主要力量,據河南嵩縣程村二程祠中的《二程門人名單碑》記載,程颢、程頤一生中培養出的有名學者就有88人之多,其中,對二程理學南傳起重要作用的是楊時。楊時(1053—1135年),字中立,号龜山,學者稱龜山先生。早在元豐四年(1081年),楊時已拜在程颢門下求學問道。學成南歸之時,程颢目送他說:“吾道南矣!”說明程颢對楊時南傳其道寄予厚望。程颢去世後,楊時再次北上求學,投在程頤的門下,遂有“程門立雪”一番景象。後來,他繼續潛心研究二程理學,将“洛學”傳播至東南等廣大地區,在“二程”和朱熹之間起到了承前啟後的作用,被後人尊為“程氏正宗”。

到清朝康熙初年,以耿介為代表的學者普遍地意識到振興“洛學”之必要,提出“吾輩居近伊洛,當使二程之學大振于今日”。窦克勤在《嵩陽書院記》中詳細闡述了耿介興複嵩陽書院的宗旨:“其學務以洛閩為宗旨,孔孟為要歸,其教人務以主敬為根本。”可以說,清初嵩陽書院的複興與“洛學”的傳播、闡揚相始終。中州士人群體依托嵩陽書院傳承、複興“洛學”,他們通過祭祀、講學、纂史修志等方式培養道統認同,對“洛學”的繼承和開拓作出了重要貢獻,使“洛學”收獲了北宋以後的再度繁榮。

經世緻用 立德樹人

司馬光《資治通鑒》手稿殘卷(局部) 國家圖書館藏

嵩陽書院在多年的辦學過程中,不僅傳授儒學經典,而且傳播經邦治國思想,不僅為學生授業解惑,而且為天下人提供濟世之道。司馬光在嵩陽書院講學的同時,其史學巨著《資治通鑒》的第9卷至21卷就在嵩陽書院和崇福宮編纂而成,他以深邃的曆史眼光總結曆朝政治智慧,以曆史的得失作為鑒戒,留下千古佳話。範仲淹所倡導的“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的思想,成為從嵩陽書院走出去的學生的志向。

在以儒學為基本講學内容的基礎上,嵩陽書院特别注重學生的品德修養,不僅進行道德講解,而且從建築和環境上給以展現,并利用适當的禮儀活動,激發學生對先賢的敬仰之情。按照《嵩陽書院志·祀典》規定,每年于仲春、仲秋季節,由山長率領全體師生舉行祭祀,在先聖殿和先賢祠祭祀時,還要宣讀祭告文書,表達崇高的敬意。通過禮儀和祭祀活動,進行模範教育,以便學生在實踐中效仿,達到勸誡規勵、見賢思齊的目的。

圖為嵩陽書院泮池及泮池橋。

嵩陽書院從五代後唐至清代末年的970餘年間,培養出了不少優秀學生,他們不僅學問紮實,而且品德和名節也多為世人所贊頌。如五代與北宋初葉的書院名徒,有馮吉、楊璞、安德裕、呂蒙正、滕子京等;北宋中後期書院名徒,有張載、楊時、遊酢、李唐、張九成等;金、元時期書院名徒,有馬祖常、滑壽等;明代書院名徒,有李敏、王铎、崔應科、劉景耀等;到了清代,書院名徒衆多,其中,耿介門人景日昣由李先容介紹到嵩陽書院讀書,1691年景日昣經過殿試考中進士,曆任知縣、少卿、侍郎等,官至一品,是清代嵩陽書院出仕官階最高的學生。

2010年8月1日,包含嵩陽書院在内的登封“天地之中”曆史建築群被列為世界文化遺産。千年嵩陽書院,繼往聖開來學,始終傳遞着相容并包的開放精神,始終傳遞着不囿成說的創新精神,始終傳遞着立德為先的人文精神,時間越長,傳之愈廣。

來源: 學習時報(2022年3月11日06版)