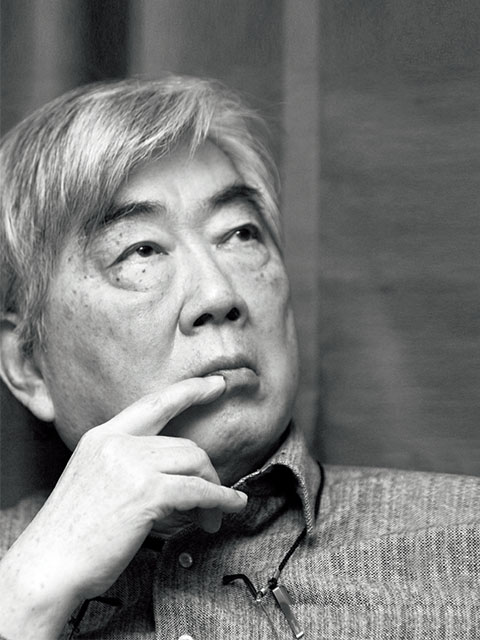

台灣中國統一聯盟原主席、作家陳映真于11月22日在北京病逝,享年79歲。陳映真是台灣文化界的一面旗幟,他以理性、批判的筆觸,為台灣鄉土文學開辟了新的道路;他一生波折,但始終站在反民族分裂的第一線,團結了一大批“統派”作家。中國統一聯盟副主席、台灣世新大學教授王曉波對陳映真晚年不受台灣照顧、在大陸去世很是感慨,他對《環球人物》記者說:“陳映真認同共産黨的理想,是以國民黨視他為共産黨,民進黨認為他是‘統派’。”

建立中國統一聯盟對抗“台獨”

王曉波最後一次見到陳映真是10年前,在人民大會堂參加“紀念台灣光複60周年座談會”。“映真在座談會上還發了言,但出來時,他就中風發作站不起來,被緊急送往醫院。他最後講的一句話是‘台灣的事情交給你們,我也放心了’,之後我就沒有和他見過面了。”爾後的10年,陳映真因為身體原因,一直定居北京,再沒有回到台灣。

王曉波和陳映真是在為争論性批判雜志《夏潮》供稿時相識的。1979年這本雜志被國民黨當局查禁,“《夏潮》沒有了,《夏潮》的作者、讀者及白色恐怖時期的政治受難者們就成立了‘夏潮聯合會’。後來陳映真和《中華雜志》的胡秋原先生希望能在‘台獨’傾向高漲的情況下,成立一個統派組織‘中國統一聯盟’,夏潮聯合會也參加到統聯中來。”王曉波說。

1987年以後,随着戒嚴令的解除,台灣政局發生了驚天動地的變化。李登輝當局默許海外“台獨聯盟”回台發展,“台獨”也成立了一個政黨,即民進黨,面對如此惡勢,陳映真義無反顧地投入到籌組中國統一聯盟的工作中。當時,兩岸已可以來往,去過大陸通路的台灣人都震驚于大陸的進步和發展,陳映真也很有感觸:“過去的統一論隻有國民黨一家獨占,要‘反攻大陸’統一,要‘打敗共匪’統一,隻許這種說法,别的說法都不行。形勢讓我們覺得需要組織一個民間而不是官方、主張民族統一的政團。”

1988年4月,陳映真被選為中國統一聯盟主席,對此他曾說:“我原是很不喜歡當頭頭的。創盟時,他們提議讓我當主席,我就一口拒絕了。後來胡秋原先生講了一句話,我心裡為之一震。他說,在台灣推動中國統一運動,如果由一個較有聲望的本省人來做,遠遠要比一個外省人來做更有意義。我一想這是很對的話,就不再推辭了。”

中國統一聯盟的成員大緻分三部分,有已經釋放了的左派前政治犯,“夏潮”系統年輕的“左統派”,還有以胡秋原先生為中心的外省籍愛國知識分子,主要開展反制“台獨”活動。“他們舉行‘我是台灣人’大遊行,我們就發動‘我是中國人’的遊行,有時會到美國在台協會駐台北辦事處,對他們的某些言論表示抗議。”陳映真說。

1991年,陳映真 (左)參加遊行示威。

“統聯期間,我們促進了兩岸三通、直航,還舉行過遊行,為群衆做演講,告訴群衆為什麼我們要主張中國統一,中國統一對台灣人民有什麼好處。這些工作陳映真都有參加。”王曉波介紹。

受魯迅作品影響一生

陳映真對于國家強烈的認同,和他自身的遭遇是分不開的。陳映真1937年出生于日本殖民時期的台灣新竹,本名陳映善,兩歲時過繼給伯父後改名陳永善。“陳映真”是他幼年過世的孿生哥哥的名字,他說,“用這個筆名,好像我們就一起活着”。

1945年,日本殖民統治結束,台灣光複,但随着國民黨軍隊敗退到台灣,人們短暫的喜悅很快被恐怖氣氛所代替。1947年的“二二八”事件,國民黨政府制造了一場血雨腥風。在莺歌鎮的火車站上,年僅10歲的陳映真看見一位外省客商被當地人打倒在地,衣服和鞋子上沾滿了血迹。

成長在白色恐怖之中,陳映真越來越感受到現實的肅殺與悲涼。大約在國小六年級時,他讀了魯迅的《呐喊》,從此被影響一生。陳映真說:“幾十年來,每當我遇見喪失了對自己民族認同感的中國人,遇見對中國的苦難和落後抱着無知輕蔑感和羞恥感的中國人,甚至遇見幻想着甯為他國臣民,以求取所謂‘民主、富足的生活’的中國人,在痛苦和憐憫之餘,有深切的感謝——感謝少年時代的那本小說,使我成為一個充滿信心、了解,但同時并不激越的愛國者。”

1957年,陳映真考取了淡江文理學院(今淡江大學)外文系。兩年後,他在《筆彙》雜志上發表第一篇小說《面攤》。陳映真的畏友,《筆彙》雜志的創辦者、台灣作家尉天骢向《環球人物》記者介紹了當時的情形:“我和永善就讀于同一所高中,他比我低一級,我聽說他寫的不錯,就把稿子拿來發表,第一篇就是《面攤》,寫得非常動人,發表以後大家都喜歡。于是他就又拿來了《我的弟弟康雄》,講的是主角康雄滿懷改造社會理想,因無法忍受現實打擊而自殺的故事,有點像歌德的《少年維特之煩惱》。”起初,陳映真很不自信,把《我的弟弟康雄》交給當時他的國文老師葉嘉瑩,取回稿子時,發現葉先生全部用紅字做了修改。陳映真說:“葉教授的朱批認真嚴肅,竟沒有把我的稿子當作文學青年賣弄文藝腔的稚淺之作,說了一些由不得别人不認真對待的贊賞和期勉的話語。”

《我的弟弟康雄》引起了巨大反響,作家三毛曾說:“這篇小說看了一百遍以上,每遍讀都哭。”“他的筆法新鮮動人,文字反反複複,讓人有種纏綿不斷、揮之不去的感覺。他還把當時台灣奮鬥青年的共同感受寫了出來,變成大家共同的聲音,讓人們覺得找到了共同的朋友。”尉天骢說。

1964年,陳映真發表了小說《将軍族》,最早涉及了“大陸人在台灣”的主題,作品一發表便受到廣泛關注。1963年至1967年,陳映真還發表了《文書》《一綠色之候鳥》《兀自照耀着的太陽》《第一件差事》等作品。“後來我們都當兵了,《筆彙》也停止了,過了幾年,我們大家又湊在一起辦《文學季刊》,作品更多關注小市民的生活。映真因為有在軍隊和外企的經曆,是以對台灣社會也有了更深刻的認識,除了浪漫,寫實的風氣也更強了。”尉天骢說。

這期間陳映真還與同仁組織了一個讀書會,以學習《毛澤東選集》和有關中國革命的書籍為主。1965年,陳映真還為讀書會翻譯了《共産黨宣言》。以讀書會為基礎,陳映真成立了左派組織“台灣民主同盟”,也是以罹禍。1968年5月,陳映真和胞弟被一個僞裝成記者的偵探出賣,以“組織聚讀馬列共黨主義、魯迅等左翼書冊及為共産黨宣傳等罪名”遭到逮捕。經過偵訊,陳映真等人被送往景美的軍法處。中秋節,尉天骢帶着月餅去探監,見面時他還極力安慰陳映真:“不要洩氣,你又沒幹什麼事!”但到年底,陳映真卻以叛亂罪被判處十年徒刑。1970年,陳映真被移送到台東泰源監獄,然後到綠島集中營。

“文學的陳映真變成政治的陳映真”

在監獄的日子裡,陳映真的父親第一次去探望他時,就給他留下這樣一番話:“孩子,此後你要好好記得:首先,你是上帝的孩子;其次,你是中國的孩子;然後,你是我的孩子。我把這些話送給你,擺在羁旅的行囊中,據以為人,據以處世……”陳映真滿含熱淚聽完父親的囑咐,并以此勉勵一生。

陳映真入獄7年,直到1975年7月蔣介石去世百日特赦,才提早出獄。“他在牢裡認識了許多上世紀50年代的左派、政治犯,真正接觸了接觸過共産黨的政治犯,對他影響相當大,是以我說他是白色恐怖後認同共産黨的第一代知識分子。他和共産黨沒有關系,他是自然紅。”王曉波說。

出獄後,陳映真就職于美商溫莎藥廠,但仍不改其志,以“死不悔改的統一派”自居,繼續從事寫作。1979年10月,陳映真又被當時警備總部軍法處以“涉嫌叛亂、拘捕防逃”理由拘留,最後在施明德、陳鼓應、白先勇、鄭愁予等人的聯署抗議下,36小時後獲釋。

1985年,陳映真創辦以關懷被遺忘的弱勢者為主題的報告文學刊物《人間》。

1985年,陳映真創辦了結合攝影與報告文學、深度報道的月刊《人間》雜志,以“從社會弱小者的立場去看台灣的人、生活、勞動、生态環境、社會和曆史,進而進行紀錄、見證、報告和批判”為宗旨,開創了報告文學先河。

陳映真把筆觸轉向第三世界的經濟、文化侵略等議題,以《華盛頓大樓》《夜行貨車》《萬商帝君》等作品批判台灣的跨國資本主義經濟,尤其是親美的政治結構與社會風氣,給台灣帶來的再度淪為實質上的殖民地的危險。此時的陳映真,已經觸碰到全球化程序中第三世界的人民應當如何應對與生存的命題。上世紀80年代以後,台灣政治禁忌漸開,陳映真以《山路》《鈴铛花》《趙南棟》三部作品緬懷白色恐怖中被迫害的台灣左翼革命者,同時也反思革命者的後代在這患有“曆史遺忘症”的台灣終于委頓與陷入虛無的生存處境。在尉天骢看來,出獄後,“文學的陳映真變成了政治的陳映真”。然而因财務拮據,《人間》雜志終在1989年停刊。“《人間》雜志辦得非常精彩。我認為那個雜志有世界水準。”尉天骢說。

陳映真創作了數十部小說,基本都是具有批判精神的現實主義之作。“映真畢竟是文學家,不是政論家。他用文學的方式來表達他的政治思想和意見。在我看來,映真是個愛國愛民的人。愛國,他主張統一;愛民,他社會主義。”王曉波說。

作者:《環球人物》記者 趙婧夷

原創稿件,轉載務經授權,否則維權到底。