說到古代繪畫中的高雅女性,最不能不提的是傳為東晉顧恺之的系列人物畫作,其中,《女史箴圖》在中國美術史上具有裡程碑意義。故宮收藏的《女史箴圖》有唐摹本與宋摹本之分,唐摹本在八國聯軍侵華時被搶,現存于大英博物館,宋摹本則仍然收藏于故宮博物院。

隐約傳出顧恺之筆下女性風神的畫作還有故宮博物院藏的宋摹本《列女仁智圖卷》《洛神賦圖卷》。今年是故宮600年誕辰,“澎湃新聞·古代藝術”(www.thepaper.cn)陸續推出“600年故宮鑒賞”系列,本期關注的即是故宮所藏的顧恺之筆下的女性之美,所謂“翼翼矜矜,福是以興。靜恭自思。”

《女史箴圖卷》

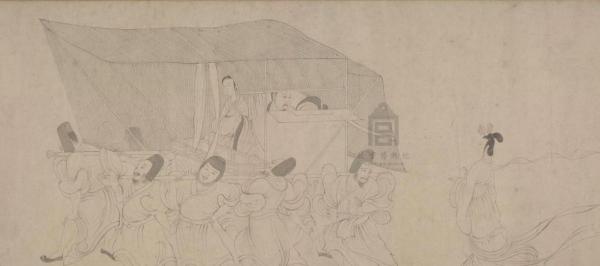

《女史箴圖》卷(宋摹)局部 紙本 墨筆 縱600.5厘米 橫27.9厘米 故宮博物院藏

《女史箴》是西晉廣武侯張華所寫,文字内容是關于女子的德行操守,以教化訓誡為目的。顧恺之将文中故事以圖畫的形式加以描繪,使之通俗易懂。現存《女史箴圖》最早的畫本是唐代摹本,原為清宮舊藏,現藏于大英博物館。故宮博物院藏的《女史箴圖》為宋摹本,全圖有畫11段,分别為“樊姬感莊”、“衛女矯桓”、“馮婕妤擋熊”、“班婕妤辭辇”、“防微慮遠”、“知飾其性”、“出其言善”、“靈監無象”、“歡不可以渎”、“靜恭自思”、“女史司箴”。本卷為白描人物,筆法流利,線條細勁連綿,比高古遊絲描又多了幾份挺健,更接近李公麟一派。人物形象有古意,此卷宋摹本較唐摹本畫面内容多兩段,對了解《女史箴圖》母本及其流傳,以及早期人物畫法的演變具有重要的參考價值。

《女史箴圖》宋摹本引首為乾隆帝禦書“王化之始”四字,後有包希魯、謝詢、張美和、趙謙等題記。钤乾隆、嘉慶、宣統、梁清标等印22方。《石渠寶笈初編》卷32、35著錄。

現存大英博物館的《女史箴圖》被書畫研究界多數專家認為是唐代摹本,其内容由右至左展開,畫心有九段單景式構圖,原文題在每一段圖像的右側。開端原應另有三段圖文,以及第四段題字,但在乾隆時期已不存。乾隆去世後,《女史箴圖》一直被收藏于紫禁城建福宮花園,慈禧太後時期被移往頤和園。

《女史箴圖》(局部) 傳顧恺之作 唐代摹本 絹本設色 大英博物館藏

1899年,義和團事件、八國聯軍進京,駐頤和園的英軍第一孟加拉騎兵團的克勞倫斯.K.約翰遜上尉(Captain Clarence A. K. Johnson,1870–1937)趁亂将《女史箴圖》盜走,約翰遜上尉的家人後來則辯稱《女史箴圖》是又一個被約翰遜拯救的貴婦贈品。約翰遜1902年回到倫敦後,并沒有意識到《女史箴圖》的價值,他把《女史箴圖》拿到大英國博物館想讓館員給畫軸上的玉扣估價,大英博物館繪畫部的管理者Sidney Colvin (1845-1927)和他的助手Laurence Binyon (1869–1943)意識到了這幅畫的價值,于是以25英鎊從約翰遜手中購得。1912年,大英博物館雇傭日本畫家杉崎秀明和漆原木蟲制作了100份木闆複制品。 1914到1915期間, 《女史箴圖》被分割成兩長段和一小段儲存, 第一段包含9幅場景的原作,第二段包括了其他所有的後來添加部分,第三段是鄒一桂的畫作。

《女史箴圖》入藏大英博物館已過百年,據“澎湃新聞·藝術評論”此前報道,《女史箴圖》被安放在展廳中央的陳列櫃中,參觀人數非常之多。但據當時的大英博物館策展人史明理說,“陳列櫃中的《女史箴圖》不會再被移動,每年隻公開展覽一月左右,其餘的時間都會被避光儲存,隻有在特别的參觀需求下才會将避光罩臨時打開。”如此周全的保護為的是讓《女史箴圖》再世代儲存千年以上。

已辭世的知名藝術史學者方聞先生認為唐摹本《女史箴圖》人物造型的立體感可說是受到張僧繇“凹凸畫”立體化的影響,而且又保持了顧恺之用筆“緊勁連綿……筆迹周密”的風格。大英博物館研究員則認為,如果考慮畫面上顧恺之的題款,且顧恺之住在江南,這幅畫的源起最終應當和顧恺之有關系。

《列女仁智圖卷》(宋摹)

《列女仁智圖》(局部) 絹本 墨筆淡着色 縱25.8厘米 橫417.8厘米 故宮博物院藏

《列女仁智圖》卷舊傳東晉顧恺之作,此為南宋人摹本。

漢成帝沉湎于酒色,寵信趙飛燕姐妹,朝政大權旁落于外戚手中,危及劉氏政權。楚元王四世孫光祿大夫劉向(前77-前6年)針對這一情況,采摘自古以來詩書上所記載的賢妃、貞婦、寵姬等資料,編輯成《列女傳》一書呈送漢成帝,希望他從中吸取經驗教訓,以維護劉氏政權。全書按婦女的封建行為道德準則和給國家帶來的治、亂後果,分為母儀、賢明、仁智、貞順、節義、辯通、孽嬖七卷,此即其中“仁智卷”部分。

仁智卷共收集15個列女故事。此卷為殘本,其中“楚武鄧曼”、“許穆夫人”、“曹僖氏妻”、“孫叔敖母”、“晉伯宗妻”、“靈公夫人”、“晉羊叔姬”7個故事儲存完整。“齊靈仲子”、“晉範氏母”、“魯漆室女”3個故事隻存一半,其餘5個故事則全丢失,又錯将“魯漆室女”之右半與“晉範氏母”之左半拼接在一起,使人誤以為是一個故事。

此卷多處儲存了漢代的衣冠制度,如男子頭戴進賢冠,身着曲線大袖袍,腰結绶帶并配挂長劍;女子梳着垂髾髻,身着深衣,特别是眉毛塗以朱色,是模仿趙昭儀的新妝,這些都表現了特定時期的風俗和時尚。又蘧伯玉所乘坐的馬車稱“轺車”,亦為漢代形制,描繪得非常細緻而無錯誤,這些都可以從大量出土的漢代畫像石、磚和壁畫中找到與之相應的圖象。

在北魏司馬金龍墓出土的漆屏風畫《列女古賢圖》中,表現衛靈公與夫人夜坐聞馬車聲的一段,與此卷所表現的同一内容相比較,無論是構圖布局還是人物的姿态手勢都非常近似,可以證明其與《列女仁智圖》同出自一個古本。而在傳摩過程中,後者更為忠實于古本原作。

據《漢書》記載,劉向在向漢成帝呈送《列女傳》的同時,還呈送了《列女頌圖》,并畫為屏風。漢成帝的班婕妤失寵後,在她的詩中曾談到在宮内看到《列女圖》,并以此來鑒戒自己。這些都載在班固所著的《漢書》中。東漢時代的畫像石、磚中,有不少表現列女故事的題材。畫史并載蔡邕曾創作有《小列女圖》。這一時期《列女圖》的大量出現,既是出于宮廷政治鬥争的需要,同時也是為了在社會上廣泛推行婦女的道德教育,借以維護封建秩序。

根據《列女仁智圖》中儲存有較多的漢代風俗,以及其構圖形式的古樸,推測此卷的原本應當出自于東漢時代,而祖本則為劉向所創。剔除後世在反複傳摹中所附加的痕迹,仍然能透視二千年前漢代宮廷繪畫的藝術光輝。其人物線條粗犷流暢,造型準确。特别是對婦女的描繪,體态輕盈,婀娜多姿,尤為絕妙。構圖布局則與漢畫像石一脈相承。《列女傳》及《列女仁智圖》在宋代有多本,此是被保留下來的惟一的一本,尤為珍貴。

洛神賦圖卷(宋摹)

《洛神賦圖》卷(局部) 晉 顧恺之(宋摹) 絹本 設色 縱27.1厘米 橫572.8厘米

《洛神賦圖》是根據三國(220--265年)魏人曹植所寫《洛神賦》而創作的故事畫。畫面開首描繪曹植在洛水河邊與洛水女神瞬間相逢的情景,曹植步履趨前,遠望龍鴻飛舞,一位“肩若削成,腰如約素”、“雲髻峨峨,修眉聯娟”的洛水女神飄飄而來,而又時隐時現,忽往忽來。後段畫洛神駕六龍雲車離去,玉鸾、文魚、鲸鯢等相伴左右,洛神回首張望,依依不舍,一種無奈離析之情顯現畫面。

此圖分段描繪賦的内容,構圖連貫,主要人物随着賦意,反複出現。設色濃豔,畫法古拙,山石樹木鈎填無皴,“列植之狀,則若伸臂布指”,所謂“人大于山,水不容泛”,系初唐以前畫風。引首有清高宗弘曆行書“妙入毫巔”。卷後有元趙孟頫行書《洛神賦》、李衎、虞集、明沈度、吳寬詩跋均僞。又乾隆詩題。钤“明昌”、“禦府寶繪”、“群玉中秘”、“明昌禦鑒”及清内府乾隆、嘉慶、宣統諸藏印。

圖中不書《洛神賦》文,亦無名款,從畫法、絹、色等方面研究,當為宋人摹本,但畫風仍存六朝遺韻,其原本傳為顧恺之所作。《石渠寶笈·初編》、《石渠随筆》著錄。

(本文部分圖文資料來自故宮博物院)