據《歐洲時報》報道,5月5日,法國組織了一場盛大的紀念拿破侖逝世200周年的儀式。法國總統馬克龍出席紀念活動并發表講話。1821年5月5日,法蘭西第一帝國的創始人在流亡的聖赫勒拿島去世。法國人"癡迷"于拿破侖,畢竟是征服歐洲并取得了歐洲甚至世界舞台上罕見的光明時刻的"小巨人"。

曆史文獻中"未發現證據"

作為歐洲曆史上最有影響力的法國皇帝之一,在遙遠的中國不乏粉絲,不僅因為拿破侖作為一代男性,率領軍隊在歐洲與中國無敵作戰,還因為拿破侖法典對中國的相關立法産生了巨大影響;"

拿破侖是否真的如此"喜歡"中國,在學術界一直存在争議,畢竟在曆史文獻中"沒有證據"。

"推手"不是佩雷菲特

拿破侖對中國的"贊美"在當代世界廣為流傳,主要的"推手"不是阿蘭·佩雷菲特。

作為法國政治家、作家和學者,佩雷菲特于1971年訪華考察,在當時的中國人身上看到、聽到和感受這本書,深受拿破侖預言的啟發,将是"當中國覺醒時,世界就會震撼!"(Quand la Chine s'éveillera...《顫抖的世界》是1973年出版的一本新書的書名。

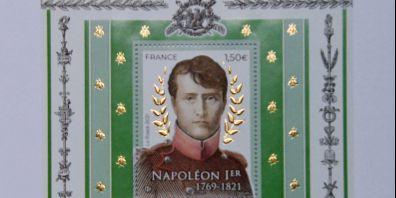

4月17日,法國在拿破侖逝世200周年之際發行了一枚郵票。(圖檔來自中國通訊社)

列甯曾引用

在接下來的20年裡,佩雷菲特見證了中國的崛起,并于1996年将他十多年來對中國的考察積累到一本名為《中國覺醒》的書中,大膽地預言中國将成為21世紀的世界頭号強國。

然而,在《當中國覺醒時,世界将震動!在開始之前,這本書支援借用拿破侖的預言,該預言被認為來自拿破侖的口中,但沒有記錄在任何書面曆史中。然而,拿破侖很可能在1816年流亡聖埃萊娜期間說過這句話,當時法國皇帝看到了将大英帝國派往中國的馬卡特尼勳爵關于前往中國的旅程的一些想法;阿默斯特在1817年從北京傳回英國的途中在聖赫勒拿島停留時與拿破侖會面時發表了上述言論。在解釋的末尾,還提到列甯在他1923年的書中借用了拿破侖的表達(Mieux vaut moins mais mieux)。

曆史學家斷言,這個預言不是來自拿破侖的口。

但這些解釋并不被一些專門研究拿破侖的曆史學家所認同。曆史學家彼得·希克斯(Peter Hicks)此前曾寫道,"預言"并非來自拿破侖之口。首先,在《拿破侖詞典》中提到了"預言",該詞典由專門研究拿破侖曆史的曆史學家讓·圖拉德(Jean Tulard)編輯。同時研究電影史的圖拉德也指出,《預言》首次出現在1963年的好萊塢電影《北京55天》中。這部電影描繪了英國駐華大使大衛·尼文(David Niven)的妻子,提醒她的丈夫不要忘記拿破侖在1900年代競選期間的"警鐘"。但片中對拿破侖"預言"的提及,與主編劇伯納德·戈登不無關系,這大概就是他的"發明",畢竟拿破侖的"預言"并沒有出現在原版電影改編中。

其次,有大量的文獻和曆史記錄表明,阿邁斯特從北京傳回英國,在前往聖赫勒拿島的途中,并參觀了拿破侖,但并沒有相關的法國皇帝"贊美"中國的痕迹。

此外,希克斯駁斥了列甯關于拿破侖在他的著作中"比作"中國的說法。

展覽"戰争的拿破侖"。(圖檔來自新華社)

拿破侖确實談到了中國

可以肯定的是,這位沮喪的法國皇帝在流亡聖赫勒拿島期間确實談到了中國,但這些叙述過于簡潔。希克斯先生指出,擔任拿破侖秘書一年多的拉斯凱斯伯爵在他的聖赫勒拿島回憶錄中寫道,1816年11月3日,"拿破侖在洗澡期間和之後告訴我很多關于麥卡爾尼勳爵,中國和英國的事情"。但是,沒有其他相關帳戶。

在他的回憶錄中還記載,1816年11月6日,拿破侖與拉卡斯談論了蒙古入侵和匈奴人,但在拉卡斯的叙述中,沒有"不要讓沉睡的中國醒來"這樣的事情。

此外,陪同拿破侖登上聖赫勒拿島的愛爾蘭醫生愛德華·奧梅拉(Edward O'Meara)在1822年,也就是拿破侖去世的第二年,寫了《拿破侖流亡》一書,在他1817年的叙述中,中國的話語更加空白。

拿破侖很早就密切關注中國

事實上,拿破侖在"下台"時并沒有開始關注中國。佩雷菲特在他的著作《帝國不動》(L'Empire immobile,也譯作《兩種文明的碰撞》)中說,早在1809年,拿破侖就決定出版一本三種語言的詞典:中文、法文和拉丁文,并委托《北京航海記》一書的作者克雷蒂安-路易-德·吉涅斯(Chrétien-Louis-de Guignes)撰寫該書。

是以,拿破侖逝世200年後,确實有一代玉雄預言"當中國覺醒時,世界将震動!"從某種意義上說,這似乎不那麼重要,畢竟中國今天崛起是一個不争的事實。(原标題:兩百多年前拿破侖"喜愛"中國隻是一個傳說?

Android使用者,可以搜尋和下載下傳華友APP(中國通訊社新媒體平台),關注全球華僑華人,浏覽全球媒體新聞,

無需翻譯——華友在"手中",世界在掌控!