1

今年是世界知名法國電影制片人羅伯特·布列松逝世20周年,最近結束的第22屆上海國際電影節"向大師緻敬"單元展示了他在不同時期執導的10部電影,包括《死囚牢房》、《扒手》、《鄉村牧師日記》和《武士蘭斯諾》。從他1943年的處女作《罪惡天使》,到他1983年的遺産《金錢》,布列松40年的導演生涯隻看過13部電影(他在1960年代開始策劃的《創世紀》從未制作過)。導演們在發行這部長片之前隻有一部1934年的電影《公共事務》。這本書,隻是一本薄而簡潔的書,發表在1975年的"電影寫作筆記"中。

這部作品低産,布列松的角色低調。他與新浪潮或左岸無關,甚至與電影界無關。多年來,他不與同齡人互動,不與記者交流,并通過電話線與外界保持聯系。在紀錄片《通往布列松之路》(The Road to Bresson)中,他的兩位崇拜者在同意見面接受采訪之前,不停地打電話。但由于他獨特的電影風格,他受到了同行的廣泛尊重。"布列松在法國電影中,就像莫紮特在奧地利音樂中一樣,陀思妥耶夫斯基在俄羅斯文學中,"戈達爾說。"

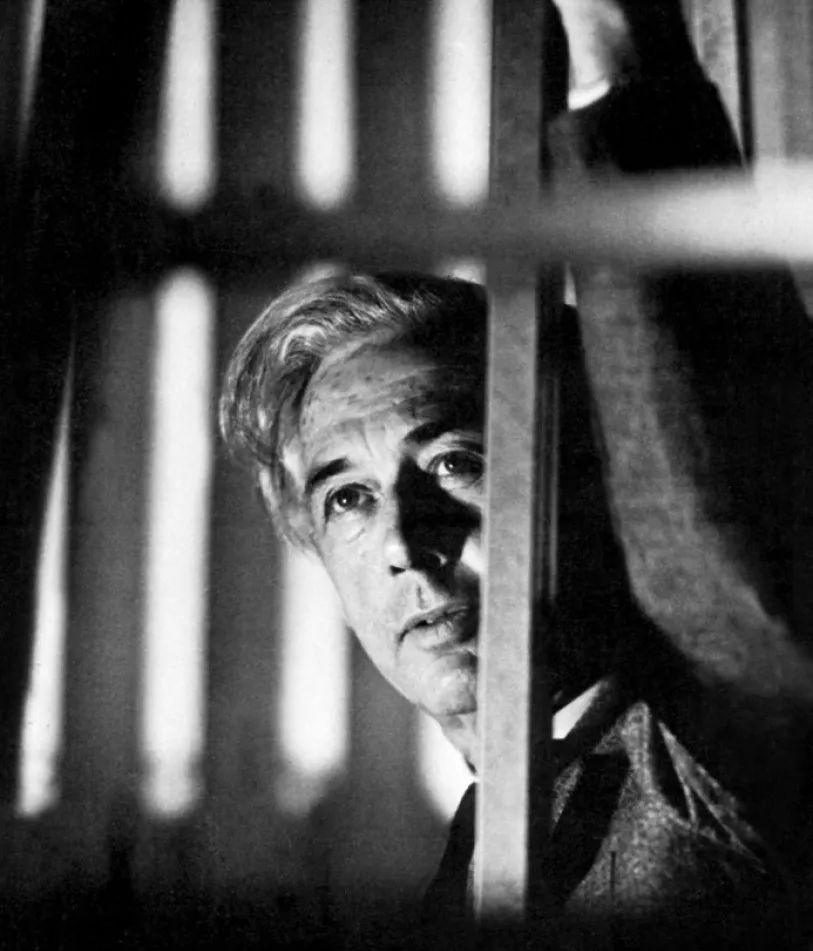

羅伯特·布列松

在《布列松之路》的開幕式上,塔可夫斯基于1983年在戛納電影節上憑借《懷舊》(一部記錄了兩位大師分享該獎項的珍貴時刻的紀錄片)獲得了最佳導演獎,他說:"布列松用他的作品将電影業提升到了一個與舊形式的舊類型相媲美的水準。與此同時,塔可夫斯基引用了布列松1962年對聖女貞德的審判,作為布列松對他影響的一個例子。影片表明,影片不僅是一種視聽展示,更是一次高光時刻展現了自然和生活,我們将關注或忽略。布列松是為數不多的在追求簡單的過程中成功收獲深度的藝術家之一。一個人在觀衆和評論家面前的作品,完全獨立,奠定了我對導演對觀衆态度的了解。"

布萊森對觀眾的態度在他1983年戛納《金錢》的罕見新聞發布會上看到。在回答記者關于陰謀及其處理的問題時,他隻是回答說:"我不知道。"他認為他的電影足以說明全部問題,而電影之外的答案是不必要的。

錢

問題在于,布列松的電影,就像路易斯·馬勒(Louis Mahler)著名的《通往絞刑架的電梯》(Elevator to the Gallows)一樣,既簡單又難以看清。"

布列松用自己發明的"電影寫作"理論,"一種用電影和聲音書寫"來拍攝作品,用簡單、精确的畫面和聲音資訊,違背了古代戲劇的習慣和規律,他稱之為"運用戲劇技巧(演員、場景排程等)和攝影機再現"的電影, 颠覆了觀衆對電影的固有認知。他以"不偷偷期待任何意外"的心态拍電影,不給觀衆留下任何期待的餘地。

《溫柔的女人》

經常在影片的開頭,布列松向觀衆講述故事的結尾。《溫柔的女人》以女仆的視角開場,女主角從天而降的圍巾,很多刹車聲,路人圍觀一個女人的身體和警車的聲音等不同層次的資訊,帶出了女主角的跳樓自殺。《可能是魔鬼》是第一張報紙報道一名年輕人在墓地自殺的照片,随後另一家報紙否認了這名年輕人死于死亡的消息。英文片名"A Man Escape"中的"死囚逃亡",用過去時态來揭示法國中尉的命運。

2

無論是重述變化結果的過程,還是情節,布列松都拒絕使用一切可能激起觀衆情緒的手段,甚至以一種脫離觀衆與角色之間精神共鳴路徑的方式省略關鍵部分。

《死囚逃亡》在越獄主題電影中沒有任何最扣人心弦的場景,隻有中尉逃跑計劃中殺死哨兵核心打法的冷靜步驟和耐心,布列松選擇消失。通過長鏡頭和中尉的内心獨白,觀衆知道他殺人的緊張和成功,卻看不清他是如何殺人的——開場前往監獄的旅程中,中尉試圖逃跑并被俘虜,布列松并沒有直接使用螢幕,而是随着他從同一輛車逃跑的囚犯回到了他們身邊的鏡頭, 以及槍聲,腳步聲。在他逃跑的那天,《肖申克的救贖》以一句重生的歌詞結束,而影片同樣沒有同情心。

《大概是魔鬼》講述了主人公如何一步走向毀滅的故事,沒有任何情感色彩,就像一個非常客觀的紀錄片報道。他的伴侶的槍聲,誰承諾殺死他,跳了過來,觀衆隻看到兩槍朝他開了兩槍,兩槍,搭檔把槍放在他的死手裡。

可能是魔鬼。

類似情況的聲音是布列松電影中的主要聲音來源。他的電影缺乏在鏡頭上放大的感染力配樂,當樂器,唱片等出現在螢幕上時,音樂會響起。關于畫面與聲音的關系,他在《電影寫作之書》中寫道:"畫面與畫面、聲音與聲音、畫面與聲音之間的交流,将賦予你電影中的人物和事件以生命,通過一種巧妙的現象,将你的作品統一起來。"但是"螢幕和聲音不應該互相支援,而應該以中繼方式工作。"

布列松對演員的使用也大不相同。也許是因為他早年是畫家,他認為導演在觀察和創作時應該有畫家般的眼光,而模特因為"不可壓抑的靈魂和身體",無疑是"藝術家的能量和靈感"的源泉。是以,他稱演員為模特,用來對抗分散觀衆注意力的明星地位。他的鏡頭大多是中近視的,反映了人眼的習慣性視野,但由于模特們幾乎完全面無表情(除了《布萊恩森林的女人》和《穆謝特》中的一些圖像),甚至他們的演講和獨白也非常僵硬(布列松讓模特重複台詞數十次), 切斷了觀衆想要接近他們的可能性,迫使觀衆關注他們的動作 - 他喜歡拍攝模特手指和腳部的動作,其原因比所有原因都大。

而為了避免觀衆不再相信模特,而"模特們在第一部電影中會像鏡子一樣看着自己,希望觀衆能以自己想要的樣子看待自己",每個模特他隻用了一次。

扒手

令人難以置信的是,模特們是以被賦予了像儀器一樣複雜的能力,能夠始終保持身體的位置,并讓觀衆跟随他們的腳步,意外地發現隐藏在現實表面下的另一個現實。正是在生命土壤的松動中,布列松1959年的電影《扒手》發現并證明了他對珍妮的愛。珍妮沒有讓觀衆"看"米歇爾的行為,而是接受了這種愛,并将她的希望寄托在觀衆身上,讓觀衆找到生活的另一面(美國導演保羅·施拉德(Paul Schrader)的《美國舞者》(American Dancer)幾乎"複制"了結局的本來面目)。

3

将布列松對同一主題的不同處理與其他大師進行比較,可以更好地了解他的"電影寫作"。

人們普遍認為,《扒手》的靈感來自1953年由B級電影教父塞缪爾·富勒(Samuel Fuller)執導的《南街曆險記》。兩部電影都講述了小偷被好女人救了,但專注于犯罪和救贖過程的《扒手》比國家機密的《南街曆險記》要純潔得多。富勒創造了一種緊張的懸念氛圍,加速了觀衆的心跳,而布列松則讓米歇爾用他内心的獨白,緩慢的節奏和木臉創造了許多靜止和空白的時刻。

影片中反複供認的資訊,比如米歇爾的日記和旁白,也是布列松慣用的手段。還用日記來宣傳《鄉村牧師日記》的情節,牧師也會邊讀邊寫。這與布列松認為"畫面和聲音"不能互相支援的觀點,以及仍然反映他與傳統電影語言的決裂的碰撞元素形成鮮明對比。

鄉村牧師日記

《聖女貞德的審判》的拍攝是因為他對丹麥電影制片人卡爾·西奧多·德萊耶(Carl Theodore DeLaye)1928年的無聲電影《聖母的回憶》(The Rememor of the Virgin)感到不滿。被譽為世界十大電影之一的《聖女貞德安魂曲》通過一份完整的檔案,将一個手裡拿着拐杖的忠實年輕女孩逼死的過程帶回了在巴黎公共圖書館的審判,并将不到20歲的珍妮特對她堅定的信念的憤怒帶入生活, 以及她的恐懼和死亡。

雖然這部電影,就像德雷爾的話一樣,讓觀衆感受到了奇迹的力量,但布列松的特寫鏡頭,德勒一路飛向天空,讓《風景》的視角,尤其虛假。他用兩種場景翻拍了這部電影,既不是"戲劇"也不是"打扮舞蹈"。雖然在聖母的審判中有淚水,但大多數時候它充滿了平靜,反對審判的不公正。

聖女貞德的審判

布列松1971年的《夢想家的四個夜晚》改編自陀思妥耶夫斯基的短篇小說《白夜》。這部小說也于1957年被意大利導演盧西諾·維斯康蒂(Lucino Visconti)改編成同名電影。小說講述了一個對愛情失望的女孩和一個對生活感到沮喪的幻想家在聖彼得堡的一座橋上意外相遇的故事,然後連續三個晚上兩人相遇并迅速墜入愛河,但在老情人出現後,女孩選擇與幻想家分開。維斯康蒂的電影将故事移植到冬季威尼斯,增添了浪漫的氣息。布列松在春天把它放在塞納河畔,并将他作為幻想家的身份改為畫家。畫家遇見女孩雖然有感情,但也摻雜了女孩作為模特的成分。而布列松背後的畫家,作為載體的模特,放眼世界。

4

布列松的另一部根據俄羅斯小說改編的電影是列夫·托爾斯泰(Leo Tolstoy)的短篇小說《假優惠券》(Fake Coupons)中的《錢》(Money)。"假優惠券"開始于一名高中生用偷來的優惠券換取零用錢,導緻許多人的生活甚至俄羅斯的故事。但托爾斯泰的重點是宗教救贖,這占了故事的三分之二。蝴蝶拍打翅膀造成的坍塌效應最終失去了良知。布列松用500元的假鈔換了優惠券,描繪了假币的市場流通,如何讓一個年輕的修理工走到邊緣。影片結尾,也有一線救贖,相比托爾斯泰的小說,雖然小而弱,但與布列松的早期作品形成了一個令人擔憂的問題。

失去純真和走向毀滅一直是布列松電影的主旨。然而,在早期作品中,破壞是被動的,伴随着救贖。修女們在邪惡的天使中表現,但相信虔誠,他們被趕出修道院,仍然堅定地追随上帝的聖光,最終在他去世之際注入邪惡的靈魂。在《布勞納森林的女人》中,新婚夫婦的身份被揭露,使她成為一個女人,導緻嚴重的疾病,但在她去世之前,她得到了她心愛的丈夫的同情和寬恕。《鄉村牧師日記》中的神父隻吃酒、幹面包、寫日記,保持頭腦清醒,他的布道雖然幾乎不生氣,但堅持傳播福音,最終讓因兒子的死而怨恨上帝的伯爵夫人平靜地死去。而他的朋友告訴他,他這輩子做的最後一件事,就是把珠子抱在十字架上,慢慢地,清楚地說"怎麼了,一切都很有同情心",那總是皺着臉,終于展開了。

布勞納森林的女人

1966年的《驢巴塞特》是布列松電影從被動滑行到主動分界的毀滅,死亡不再執着于救贖。"驢巴薩特"被"聖洗"的驢子被虐待、販賣、槍殺,帶出布列松"上帝缺席了世界"悲觀的歎息。一年後,"Muschet",這個飽受折磨的生命之女帶着包裹着她的身體滾進了河裡。以日本武士電影《武士蘭西諾》為藍本,死亡從頭到尾流逝,聖杯毫發無損。與法國學派相關的"可能是魔鬼",從一開始就散發出一種腐爛的氣味。

布列松之是以在《金錢》中讓上帝複活,可能是因為他記得自己過去在接受記者采訪時說過的話:"一種明确的悲觀主義"。這個相當莫名其妙的短語指的是布列松,他必須留在這個時代,超越"悲觀主義"的"清晰",看看這個世界有許多可怕的危險。

有趣的是,布列松一直在用年輕的心态與時俱進。像Eric Homma一樣,他總是拍攝年輕人。而他對青春的渴望,也展現在篡改年齡的傳聞中。他于1901年出生在法國的一個小鎮上,據說他堅持要出生在1907年。

"我的電影首先在我的腦海中誕生,然後在劇本中死去。它通過我使用的活生生的和真實的東西複活,然後在膠片上被殺死;但是一旦以某種順序放置并顯示在螢幕上,它就會像水中的花朵一樣跳躍。布列松在《電影寫作之書》中談到了他的電影《兩次死亡和三次出生》。今天,布列松的每一部電影都是新生的,因為它們綻放的花朵總是孤獨而特别的。

|石匠