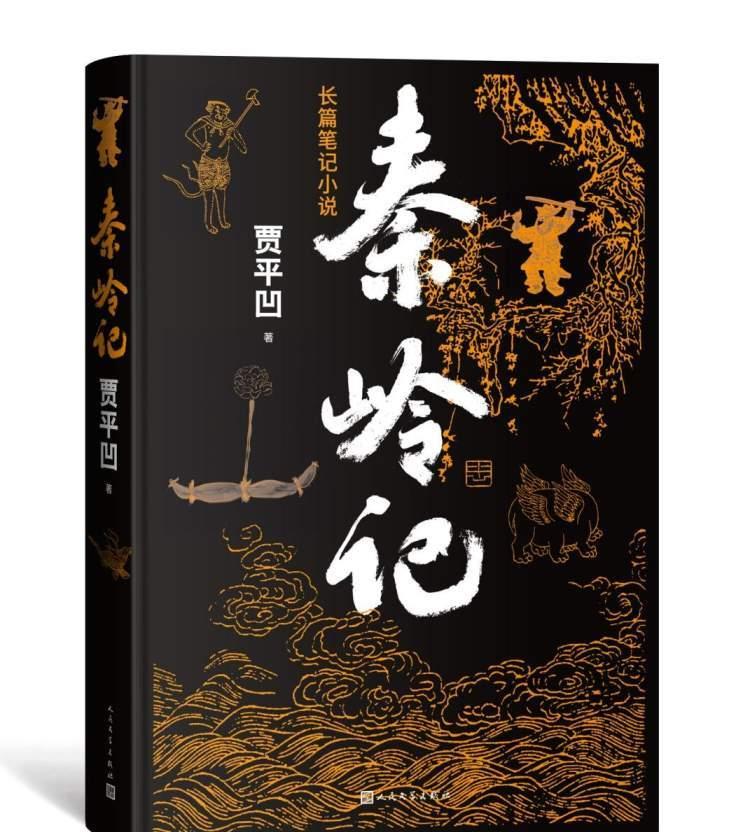

5月10日,人民文學出版社推出著名作家賈平凹的重磅新作、長篇筆記小說《秦嶺記》。

被譽為“文壇常青樹”的賈平凹,自1973年發表文學作品以來,從事文學創作已近五十年,出版過大量重磅作品。

《秦嶺記》 是第一部以“秦嶺”命名的作品,也是他第19部長篇小說。

幾十年過去了,他一直在寫秦嶺

近五十年間,作為一位産量非常高的作家,每隔幾年便會有重量級作品問世。

這一次,賈平凹重返生于斯長于斯的秦嶺大山,攜帶《山海經》和《聊齋志異》等所蘊藏的傳統文化基因,将秦嶺裡的物事、人事、史事悠悠道來,奉獻出一部在心裡累積經年的秦嶺山川草木志,動物志,村落志,人物志。

2017年寫《山本》時,賈平凹說秦嶺是“一條龍脈,橫亘在那裡,提攜了黃河長江,統領着北方南方”。

>

2021年再寫《秦嶺記》,寫畢,他卻不知還能怎麼去說秦嶺:“幾十年過去了,我一直在寫秦嶺,寫它曆史的光榮和苦難,寫它現實的振興和憂患,寫它山水草木和飛禽走獸的形勝,寫它儒釋道加紅色革命的精神。先還是着眼于秦嶺裡的商州,後是放大到整個秦嶺。如果概括一句話,那就是:秦嶺和秦嶺裡的我。”

無論小說、散文,賈平凹所寫故事,皆發生于文學地理意義上之秦嶺南北,而中國大曆史之重要事件,亦大多發生于此。

在數年裡,賈平凹去過秦嶺起脈的昆侖山;去過秦嶺始崛的鳥鼠同穴山;去過太白山、華山;去過從太白山到華山之間七十二道峪,還有商洛境内的天竺山和商山,卻深感隻是九牛一毛。

對應着秦嶺的混沌磅礴,浩瀚無邊,在新書中,七十而從心所欲不逾矩的賈平凹破除文體疆界,自覺承續中國古典文本傳統,又在意趣筆法上自成一格。起筆幽遠,行文雄渾,記錄萬物消息,感通天地氣韻,山高水長,莽莽蒼蒼。

賈平凹的《山海經》與《聊齋志異》

《山海經》寫先民行經的山水以及對世界的想象,是儲存中國古代神話材料最多的一部古書。《聊齋志異》則是用近五百個短篇故事,在繼承魏晉志怪和唐宋傳奇的基礎上,以其異彩紛呈的人物故事、不同流俗的美學思想,成為中國文言小說的瑰寶。

有評論家說賈平凹早在寫《商州》 的時候,已在内心對《山海經》緻敬,後來的很多作品中,也隐約可見《聊齋志異》的故事講法。

而《秦嶺記》正是作家沉潛累年、積澱半生的“一個人的山海經”“一個人的聊齋志異”。

在《秦嶺記》中可以看到:能聽懂人話的忠犬;高僧進入便會流出泉水的山洞;人抱着哭,葉子就會一起流眼淚的皂角樹;可以進入别人夢境的小職員……

這些故事帶領讀者突破局促狹窄、一地雞毛的現實,進入到一個混沌磅礴、雄渾開闊的境地,讓人産生出對傳統文本的興趣和想象,産生閱讀當代的《山海經》《聊齋志異》之感。

“秦嶺”是他創作的靈感之源

“生有時,死有地啊,其實人是一股氣從地裡冒出來的,從哪兒冒出來最後有從哪兒回去。”

“不論是人是獸,是花木,是莊稼,為人就把人做好,為獸就把獸做好,為花木就開枝散葉,把花開豔,為莊稼就把苗稈子長壯,盡量結出長穗,顆粒飽滿。”

《秦嶺記》中的這些感悟來自作家七十年來的生命洞察。所有的文字就像是從土地中生長出來一樣,樸實無華而又充滿真誠與靈性。

>

■賈平凹

就像賈平凹自己說的那樣:“所寫的秦嶺山山水水,人人事事,未敢懈怠、敷衍、輕佻和油滑順溜,努力寫好中國文字的每一個句子。雖然是蚊蟲,落在了獅子的臉上,它是獅子臉上的蚊蟲,絕不肯是螃蟹上市,捆螃蟹的草繩也賣個好價錢。”

“平凹先生的故鄉在南北會合地,這種南方的靈秀、北方的粗犷之間,對一個作家的創作心理的影響,以及西北地區的文化跟中原、南方的文化之間非常微妙的一種結合,我覺得這形成了賈平凹先生的很多深層創作心得。”作家莫言曾經這樣說到故鄉對賈平凹創作的影響。

賈平凹是土生土長的秦嶺人——“我就是秦嶺裡的人,生在那裡,長在那裡,至今在西安城裡工作和寫作了四十多年,西安城仍然是在秦嶺下。”

回顧以前的作品,從《兵娃》到《商州初錄》《臘月·正月》《浮躁》,再到《白夜》《秦腔》《古爐》,以至于《老生》《山本》,無論小說、散文,賈平凹所寫故事,皆發生于文學地理意義上的秦嶺南北。

他在《秦嶺記》的後記中直言: “我笑我自己,生在秦嶺長在秦嶺,不過是秦嶺溝溝岔岔裡的一隻蝼蟻,不停地去寫秦嶺,即便有多大的想法,末了也僅僅把自己寫成了秦嶺裡的一棵小樹。”

的确,賈平凹“一直在寫秦嶺”,“秦嶺”也一直是賈平凹的創作根基,靈感源頭。

從《秦嶺記》中可以看到,賈平筆下的山川、草木、花鳥、蟲魚都是有靈性的,它們不僅有自己的生活态度、生命姿态,還不斷地以自身的存在狀态和時間因緣無言地提醒着每一位進入“秦嶺”、或者生活“秦嶺”裡的人:尊重傳統、敬畏自然、護佑生态,方為人與天地萬物的共存法則。