虛極子按:一把刀,直也罷,彎也罷,不變的是刀頭舔血的日子,最怕的是殺人不見血的軟刀子!

文化涵化指的是不同文化在互相接觸時所發生的内化現象,這一程序包含接受、綜攝、創造等諸多階段,文化借此攝入外來因素以豐富自身。文化涵化既差別于文化對抗,又差別于文化同化,它是一個潛移默化地對外來文化、異質文化系統性吸收、改造和重建的過程,同時它還是一個對本土文化進行重估、反思和改造的過程。15世紀末至16世紀初的波斯細密畫聖手阿巴西在其作品裡描繪的器物就完美地展現了東西方藝術的涵化交流。

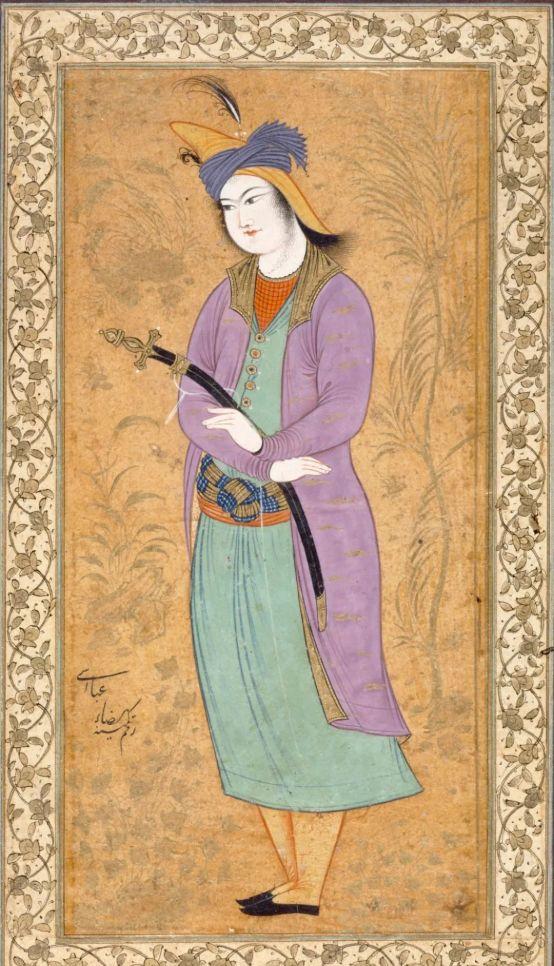

▲ 雷紮·阿巴西《衛士挎刀圖》

1622-1624年,紙本水彩描金細密畫,17.8 x 8.9 cm

美國底特律美術館藏

這幅《衛士挎刀圖》為我們再現了17世紀大馬士革彎刀的雄風。“雙刃劍,單刃刀,直劍彎刀”似乎是古今中外的定論,但實際上在中古時代,不論波斯,還是大唐,人們慣用的刀都是直刃,更像劍,便于刺擊,目的在于給對手造成緻命的貫穿傷,當時刀的劈砍功能并不像後世那般突出。刀被掰彎是一個漸變的過程,同時也是異質性文化互相涵化的結果。

▲ 唐刀的四種基本樣式

薩珊波斯滅亡後,大量優秀的波斯刀匠為避戰亂湧入中國,他們不僅提高了唐刀的制作工藝,也使其在裝飾上更具西域風采。掌握着先進制刀技術的波斯工匠與唐代高效的官營手工業體系相結合,奠定了唐刀乃至後世中國刀劍發展的基礎。唐刀工藝傳到北方突厥地區後,習慣了輕騎兵戰術的突厥人發現直來直往的唐刀并不适用于在馬背上砍殺。于是,彎曲的突厥刀開始出現了,并伴随着塞爾柱蘇丹國以及德裡蘇丹國的擴張,很快就把影響擴散到大馬士革刀的供應地——波斯和印度。從此,宛如新月的大馬士革彎刀取代了古老的阿拉伯直劍,最終成為最具标志性的穆斯林式武器。

▲ 19世紀的波斯彎刀

在波斯,這種彎刀有一個形象的學名——沙姆施爾(Shamshir),意為“獅爪”。彎刀的弧度很大,從底端到頂端可達到15度的曲度,但毫無斷裂之虞。沙姆施爾的橫截面較窄,頂部尖銳如鈎,這不禁讓人聯想起春秋時期的“吳鈎”;沙姆施爾的刀柄相對簡單,隻是采用木頭或獸角配上黃銅或鋼加以簡單裝飾而成;柄尾則是稍微偏向一側的類球形鼻首,這樣可以抵消一部分離心力。

▲ 16世紀用大馬士革精鋼打造的波斯彎刀

沙姆施爾的形制在向周邊傳播的過程中衍生出各式當地彎刀,土耳其的Kilij 或Pusat、印度的Talwar、阿拉伯的Saif都派生自沙姆施爾,就連歐洲近代軍官腰間的佩劍實際上也是這種彎刀的變體。

▲ [薩法維波斯] 《全副武裝的烏茲别克人》

16世紀中葉,17.3 x 10.5 厘米

中國自宋以降,北方遊牧民族多次入主中原,傳統的東方直刀也随之開始有了被掰彎的傾向。

▲ [清] 佚名《乾隆頭等侍衛占音保像》

1760年代,絹本水墨設色立軸,188.6 x 95.1 cm

美國紐約大都會藝術博物館藏

▲ [清乾隆] 玉柄金桃皮鞘寒鋒腰刀,通長96厘米

故宮博物院藏

清代腰刀的曲度雖然沒有達到沙姆施爾的誇張程度,但那向上翹起的刀頭、微顯弧度的刀鞘和刀柄頂端稍稍偏離的類球形鼻首,種種迹象都透露出近古中國刀已經與時俱進地被掰彎了。一把刀,直也罷,彎也罷,不變的是刀頭舔血的日子,最怕的是殺人不見血的軟刀子!