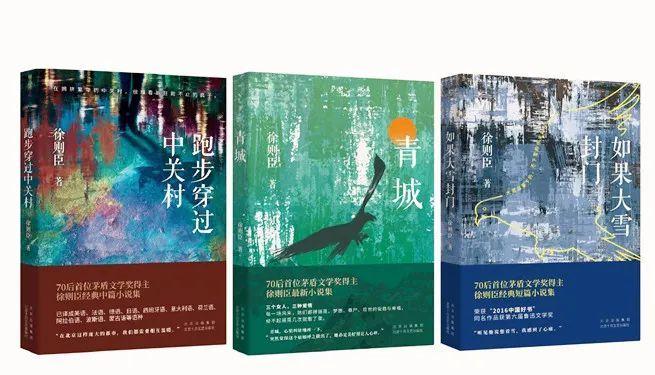

《跑步穿過中關村》

《青城》

《如果大雪封門》

作者:徐則臣

新經典 出品

出版社:北京十月文藝出版社

出版時間:2021年10月

内容簡介

《青城》收入了作家徐則臣創作的兩篇中篇小說《西夏》《居延》及同名短篇小說《青城》。三篇作品文筆凝練,意蘊深遠,作者藉飽含曆史意味的古地名作為人物的精神符号,探讨着現代女性的情感與精神自洽問題。三篇哀傷又清澈的愛情故事,講述了三位女性的情感遭際,道盡了她們的艱難、辛酸、迷茫與堅執,也寫出了她們的正直、堅韌、善良與仁愛。

《跑步穿過中關村》精選了徐則臣作品中“北京”主題的三篇中篇小說,分别是《啊,北京》《跑步穿過中關村》《天上人間》。三篇作品均講述了漂泊在北京、處于社會底層的小人物的生存狀态。作者在繁華的京城景象之下,展現了“北漂”這一特殊群體陰暗、動蕩、困窘而又不無喜劇意味的底層生活。“跑步”,為生存奔跑,有目标,有速度,有力度;以小人物身上洋溢着的旺盛向上的生命力,反襯其苦苦掙紮不甘沉沒的現實。

《如果大雪封門》精選了徐則臣的十七篇短篇小說,内容也涵蓋了作者創作的兩大脈絡——“ 北京”和“花街”。作品以較強的文學性和思想性,表達了作者始終探索的年輕人奮鬥的主題。其中的主人公大都心懷善意,有着苦中作樂的智慧,作者書寫他們生活中的不安和靈魂的動蕩。全書文字質地堅實、甘冽溫暖、靜水深流,有一種近距離的藝術感和思考世界的縱深感,從中可以一窺徐則臣十多年成長的軌迹。

徐則臣中短篇斷想

——論“系列小說”疑難與《青城》三題

趙依

關于短篇小說《兄弟》,徐則臣曾有一篇題為《中短篇斷想》(《大家》,2018年3期)的創作談,勾勒中篇小說與短篇小說的差異性景觀。筆者借用這一重要議題,探讨小說何以成“系列”:盡管作品與作品之間千差萬别,學界仍習慣以“系列”為架構,對某一作家作品作具體的風格化描述,既辨別其創作的獨特性,同時暗示其内部的同一性,二者事涉當代文學生成與生産機制。“系列小說”不僅是經典長篇的必要品相,昭示作家創作視域背後的來路與意圖,也常出現在中短篇小說集的出版政策,指明闡釋和進入的路徑。疑難介乎其中,“同一性”本指有限、整體、秩序的方面,而“差異性”則表示無限、可能、新生的方面,類似晚近的文化理論學者對舉“同質性”與“異質性”範疇來表述全球文化景觀的連續性與斷裂性。簡而言之,“系列小說”一方面構成了某種強化形式,另一方面則對應于超越性次元,前者服從于慎重、缜密的邏輯理性,後者則可以打破限定,成為不斷生成的動力,進而各自、抑或共同,宣稱某種普遍性和特殊性花開并蒂的實作。這不單是一種文學的啟蒙觀念,當西方現代性話語在全球範圍意欲塑造不同程度的文化認同,中國的文學則以獨特的書寫方式展開了厚重、深邃、别樣的文化空間,許諾着人類文化在多元世界的生生不息。緣此“系列小說”之如斯疑難與如斯關鍵,本文出入徐則臣最新小說集《青城》,以其鮮明表露的“系列小說”三題,透視同構于當今全球文化程序的中短篇小說創作,在世界這一文化交流的寬闊舞台上,斷想中國文學的重要出演與豐饒景觀。

一、文學地理與“系列”命名

小說集《青城》以《西夏》《居延》兩部中篇和短篇《青城》組成,寫作年份分别為2004、2008、2019,前後跨度十五年,不可不謂為透視作家創作嬗變的以小見大之著。翻檢現當代文學史,文學地理與寫作主題互相關聯,存在衆多地方性寫作譜系,以地方性知識塑造一地的文學時空體,承載地方特色與地方生活,包含故鄉與他鄉、進城與回鄉等行動向度,構成地方的人文表情和文化肌理。徐則臣尋繹的文學地理,正是以人物的地方感覺架設成長和傳奇的發生,圍繞人物的心理核心和精神性,生成由地方之特殊到世界之普遍的充分路徑,同時經由留白、懸置、抽象、抒情等技巧方法和叙事傳統處理“事件”,映現小說的創見及其通向的詩學意蘊。

如今,以地理空間歸納命名的“花街”“京漂”“校園”“運河”等小說系列已成徐則臣的文學關鍵詞。一來,地理空間在小說中形成類似史詩品格的表現形式,不斷為真實的地标複魅,重新開機一種現實主義的抒情美學,納入一地之知識、經驗、情感及其時代之變,凝結作家的理性直覺和腔調風骨。二來,圍繞小說人物的地方感覺和生活經驗,作家在故事推進中關聯自身的生命體驗和生活記憶,進而以虛構的方法通達他人,進而對縱深的文化、曆史、社會等宏大背景展開介入,并将相關的意象符号引入文本,形成某種互文的面孔。再有,各系列彼此聯結而互有指涉,這裡一方面需要提及以叙事裝置命名的“謎團”系列與靈動流變中自然形成的“故鄉”系列以及新近小說集《青城》中的“女性”系列,另一方面也有必要對《夜火車》《耶路撒冷》《北上》等長篇小說的地理脈絡有所參照。

倘若對徐則臣進行知人論世的研究,無論就戶籍身份、家庭生活還是文化影響而論,當年的“京漂”已經實打實地成了大城市、首都北京的主人,徐則臣筆下的北京也由此承載起作家更多的新的方面的思考,回顧和重制着曆史現場及重大事件,也呈示全球化時代下的精神症候。同時,北京擔當的新故鄉,與“花街”之舊故鄉并舉,“漂泊”主題轉向作家對記憶的沉澱與打撈,逐漸脫離豐饒的苦難,擇以飄忽不定的景觀呈現對成長主題的追尋。正如發生在北大西門承澤園附近的《西夏》、中關村大街和四通橋一帶的《居延》以及從北京到成都進而複返的《青城》,小說人物在各自的人生選擇中都共有對“南京”的明确指涉,一如屬于“校園”系列的《夜火車》中頻繁穿插的“花街”景觀,勾勒水鄉世情和隐秘糾葛——一再出現的石碼頭、運河、花街和東西大街等,逐漸确立了徐則臣近年用力頗多的、以《北上》為代表的“運河”系列。有别于統一的人文景觀,小說集《青城》中的三部作品,徐則臣各為其量身定制了文化行業背景,書店與圖書出版、國文課外教育訓練與房地産、書法繪畫與藝術品市場,疊加附着的叙事“謎團”裝置,社會背景下不斷變動的文化區塊被精密縫合進文學地理空間,而凡此漂移與聚合,也勾連《耶路撒冷》《北上》等作品中由“回鄉”到“出走”的有關“曆史”的具體處理方法。在向世界敞開的、極富異域質感的龐大文學地理空間,徐則臣探讨了一代人建構自身精神信仰、尋求曆史主體性等重要問題,《耶路撒冷》中的花街如此切實可觀,镌刻故鄉性的存在和幽微的精神祈向。“耶路撒冷”作為建立在初平陽詭秘經驗、私人情結上的地理坐标,不必深掘其宗教聖地意味,它實際提供着貫穿成長主題的召喚性力量與神秘精神動力,而與初平陽類似,本義為地名的人物姓名——西夏、居延、青城,連同《北上》中的謝平遙等,在創作時間和叙事模式上互有對應,顯示了中短篇小說對長篇寫作的積累之功、訓練之效和旁逸之勢。

二、文學母題與“系列”叙事

“三個女人,三種愛情”;“每一場風來,她們都得搖晃,夢想、尊嚴、現世的安穩與幸福,經不起搖晃幾次就散了架”(小說集《青城》封面語)。顯然,《西夏》《居延》《青城》統攝于諸多文學母題,并在叙事上趨近藝術結構的一緻,這是中短篇小說之是以成“系列”的又一關節。以留白、懸置的情節省略和結尾方法抵達新的開啟或心靈救贖,徐則臣不乏先鋒寫作的實驗性餘韻:要麼以充滿神秘色彩的人物身份含混“虛”與“實”,要麼在另行的潛流中揭示不甚通明的心理處境,要麼内斂、充盈、厚重而難言難解,謎題宛若對現實世界的直接模仿,複雜命運和人之往返因其難以預料而激活着對人性的深刻感悟。無論是尋找主題還是成長叙事,無論是性别議題還是疾病審美,徐則臣調用陌生化的效果,使關涉苦難和“底層”的叙事重回文藝美學的範疇,以“言有盡而意無窮”熨帖現實題材創作與現代主義技法,指向人類文明、社會發展等現實與曆史的複雜交織及其所示的遠方。

“尋找”總是與“失去”并置,遺失的家園、沉淪的人性、失落的古典,在《西夏》《居延》《青城》中各有映照,人類的追尋精神通過文學轉譯出多種審美形态。《西夏》具有明顯的流浪漢小說的表述圖式,不知來處的西夏對應現實生存的表層結構,以王一丁為視點展開的第一人稱“我”的叙事,将“我”對西夏的“怕”與“愛”經由驅趕、找尋的多個回合串綴起來,既保留了流浪漢小說傳統的冒險主線,也形成了一種回合式的結構範式,通過逐漸成型的小家庭來交還真實的大日常,意指西夏與“我”的精神歸宿。《居延》中,持有既定人生取向和明确生活目标的女性被迫重建個人理想與精神家園,在遭際中沉浮起落,也體悟生活與人之真相,被賦予形而上或哲學向度的尋人,既是務求覓得舊人撥散消失的迷霧,更是重拾自我、發現本我真我的成長之路,正如“年關”的時令背景所揭示的新歲舊年,漫長旅程始終勾連漂泊的鄉愁,而終于掌握生活主導的女性直面起生活的多種可能與期盼。文學中的追尋母題與個體性的價值選擇、精神追求、文化觀念、情感脈絡等緊密聯系——在放棄了追尋的追尋中,在放棄了執著的執著中,心靈有了着落與歸處,與成長母題互相觀照。是以,《西夏》中的王一丁舍棄西夏的身份之謎,重新接通電話做出内心選擇;《居延》在尋人曆程中并置家園叙事,個體存在的自我确證在辭舊迎新的節日洗禮中更為透徹。在追尋、探索中秉持的信念、毅力和行動能力成為壯舉,超出追尋的目的本身,成為文學表現的不朽價值。

短篇小說《青城》隐含人生哲理及其詩意概括,鷹、書、畫等文化符号寄寓着追尋母題的深層結構。不同于西夏後天不知原因的“啞”,“我”目睹了青城對老鐵的日常料理,老鐵愈發嚴重的“咳嗽”也支撐着整部小說的邏輯起點。疾病隐喻下的“咳嗽”具有浪漫主義聯想的特征,是雅緻、敏感、憂傷、柔弱、纖細的對等物,也标志着文雅、才情等藝術底蘊,同時喻示故事人物對待“自我”的态度。是以,并非如西夏的“啞”那樣增加叙事的神秘性,《青城》中懸置的核心并不推及故事如何發展、人物是否解謎,而是在文學神話化了的疾病叙事中,使“我”和青城的心理情緒始終圍繞着老鐵病症的變化而變化,即使感情推至表面已一發不可收拾,人物的心靈選擇也依循書畫的品相境界而适時留白空缺,盡管隐約有西夏暗藏的巨大變故或悲慘經曆,以及被居延、青城擱置的新感情與逃離可能,徐則臣欲先達成的是更為平淡隽永因而更為質樸永恒的安慰與慈悲。

三、人物塑造與“系列”形象

毫無疑問,小說集《青城》已是徐則臣“女性”系列的創作路标,三個以地名命名的女性主人公,既暗合徐則臣在不同人生階段對女性的了解,也使女性的美好呼之欲出得令人心碎。在張莉《當代六十位新銳男作家的性别觀調查》(《中國現代文學研究叢刊》,2019年2期)有關女性形象書寫的問答中,徐則臣坦承“最重要的,不是性别意識,而是貼切的人物内心和獨特的言行舉止”,“在寫到别具女性特點的人物、情節和細節時……基于對人性和性别的寬闊了解,以及對衆生平等的基本尊重”。

此番對特殊與普遍之辯的深刻思考,對應徐則臣可證的三重小說世界:《耶路撒冷》式“花街、運河——耶路撒冷——世界”,《王城如海》式“世界——中國——北京”,《北上》式“世界和曆史的中國——世界中的現實中國——運河與世界文化遺産”,即經由曆史、現代以及當下和未來的時空交織來處理變動的世界存在。此前,面對一個難解的中國,作家擇取地理空間的較小機關,以地方性書寫深入中國的局部,使之升華為不可替代的中國的總體性象征,而徐則臣近年的創作重心則是建立從地方到世界的通途,以中國的世界方位講述中國故事,形成徐則臣小說的新語境。

這也是“女性”被納入各類複雜讨論而成“系列”論題的文化背景。二十世紀六十年代以來,西方進入了所謂的後工業社會,批評理論更加注重于社會和文化實際,将社會文本等拓展為批評對象進行分析;随着全球化的發展,資本的内在作用或市場經濟和資本的運作影響了世界經濟的秩序和文化的構成,是以批評理論面對這種形勢更多地采取了批判姿态,對文本的分析也集中于包括性别議題在内的諸多非美學因素。徐則臣塑造的西夏、居延、青城三位女性,在各自的故事中即存在一個或隐或顯的壓抑的舊秩序,暗示一度強加于女性身上的“他者”,她們或者背井離鄉尋找全新自我與生活日常,或者掙脫某種限制,以對自我的深層了解安慰自身,實作某種超越和坦然的自我意識。

顯然,蛻變的痛苦催生女性的成長典型,徐則臣專注于塑造心理性人物,以心理勢能表達如他所言的人生階段性、乃至暗合于潛意識的女性了解,但他無意謀求某種批評理論或話語的權威。惟其如此,我們在小說中才更多讀到的是中國文學傳統中的母性形象與文化抒情,前者為原型表達,後者借用符号的表意功能。西夏、居延、青城給讀者的記憶點之一就是她們都是能料理家務的能幹女性,為王一丁、唐妥、老鐵等男性提供溫馨、妥帖的日常。母性就像烏托邦一般,提供安息和平穩的知覺,一方面提示讀者三位女性均非反叛的形象,另一方面則再次指向女性形象書寫的趨勢及其判斷,女性形象的文化思想意蘊始終關系着父性、男性形象的價值世界。另一個記憶點則在作家的學養層面,尤其是勾連文化、曆史、社會背景的符号隐喻,如夢中之鷹,無論振翅還是咳嗽,如趙字臨摹,無論是否言明真僞,人始終在如河流般交織的世界中生活,無論理想與否,總能發現一種精神皈依——這是徐則臣緻力于小說文本和人物形象上文化附着的一番用意。再有,十五年的跨度自有作家語言的變化,除卻沉穩雅緻、準确練達的推敲鍛煉,令人開懷的還有《青城》裡人物對話時使用的四川方言,其情其景皆恰到好處。特别喜歡的一句在《居延》:

“孤身一人站在了風口上,大風從四面八方來,她挺住了。挺住的感覺很好。”

——算作對“女性”和“系列”的祈願。

編輯:劉雅

二審:王楊

三審:陳濤