随着上海城市漫步活動的蓬勃,各式行走導覽手冊也變得越來越豐富。如何讀懂一條馬路,看懂一棟建築,每位作者都有自己的诠釋。

近期,一本名為《風月沉香一條街》問世,有意思的是,它的切口隻圍繞了一條馬路——南京西路,通過24棟功能多樣的近代建築的解析,帶人們領略“春郊走馬,暑夜納涼”的遊娛之境。澎湃新聞-私家地理和該書作者王承聊了聊,聽聽一個建築專業人士怎麼“蕩馬路”。

為什麼是南京西路?

王承對南京西路熟悉從在同濟大學念大學就開始了,最初隻是從建築學的角度來細看這條馬路上密集的老房子,後來碩士階段攻讀中國建築史,他又看到了這條馬路承載的城市發展的痕迹和脈絡。

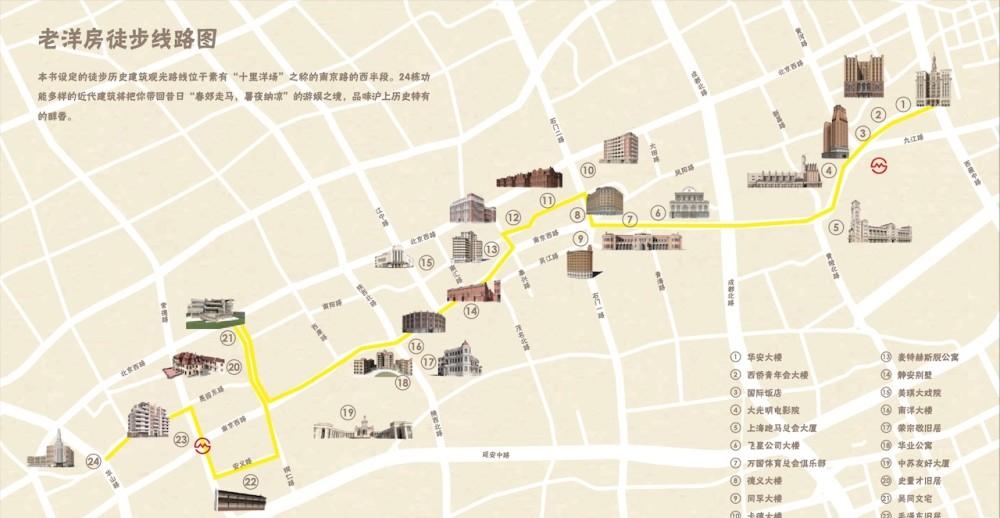

《風月沉香一條街》南京西路老洋房徒步線路圖 本文圖檔均由王承、同濟大學出版社提供

“假如你是沿南京路由東而西走的話,走過那些高而又高的房屋、擠而又擠的人行道,穿過了西藏路,馬路豁然開朗了,各種車輛的聲音也不因為馬路的過分狹隘而過分地灌入你的耳朵。你也許會精神一振,于是挺起胸,安步向前。”前言裡他援引了1947年10月17日《新民晚報》上的這段文字,想說明南京西路優雅中盡顯繁華的獨特氛圍,也是他對這條街最直覺的感受。

“南京西路的形成和演變是‘租界的城市化效應’的一個例證”,王承表示,其變遷史有助于了解每棟房子的布局和功用。

1862年,由外國僑民組織的跑馬會修築了從南京東路通往靜安寺的東西向道路,作為跑馬使用,後來移交給上海工部局(Shanghai Municipal Council,為公共租界的管理機構)進行管理,中文名‘靜安寺路’。

光緒二十五年(1899年),公共租界向西擴界,南京西路就此成為租界的一部分。

20世紀初,南京西路兩旁不但有各種花園洋房和郊野别墅,也開始出現私家園林(如張園、申園、愚園)、鄉間俱樂部、娛樂場所等各種形态的建築,這一帶因環境優美受到時人的喜愛。

1927年,南京西路改換成瀝青混凝土路面,改善了當時的路面交通狀況,随着電車等公交線路的開通,20世紀30年代,靜安寺附近成為交通便捷、商業繁華的公共租界西區的中心(1900年,工部局将公共租界分為東、西、北、中四區,其中西藏中路以西劃歸西區)。

此時南京西路的兩側,昔日的園林、空地及郊野别墅大多已搖身變為商店、洋行、裡弄和較高價的電梯大廈大樓,南京西路從“租界的後花園”一躍成為“大都市的消費圈”。

捋清這條馬路的變遷史後,才能更好地了解路上一棟棟房子布局和功用,正是遵循這個思路,他精挑細選了24棟不同時代、不同面貌和特色的老房子,展開了自己的叙述。

字數不多,資訊量太大

《風月沉香一條街》薄薄一冊,文字精簡,作者說每篇閱讀時間不過3分鐘。

書中的每個建築都富含曆史資訊,幾乎每棟樓都可以寫成論文。為了能精簡凝練成大衆都能了解的文字,王承的方法是從自己對“建築閱讀”的幾個次元來入手。

首先是建築本身的技術發展史,乍聽之下有些太專業,但通過深入淺出的文字,普通讀者就可以領會,技術上的突破和成就有時就是奠定建築最硬核的關鍵。

遠東第一大樓”國際飯店

比如昔日“遠東第一大樓”國際飯店(南京西路170号),深達200米的地下水井保證了大樓用水的絕對清潔,“國際飯店有2套供水系統,一套是自來水,一套就是深層地下,200米的程度意味着就是純淨水”,王承說,“涉及技術、資料的資訊,一定要格外嚴謹和仔細。我在圖書館和檔案館尋找曆史資訊,它們被很好地保留了下來,再對照多本專業書籍,綜合各方資訊,我再核查得出,書裡的資料都有來源”。

書裡寫的上海跑馬會大廈(南京西路325号)“鐘樓高度高達 53.3 米 ”就是個例子。王承綜合圖紙、書籍發現數字有差異,特地找到了跑馬會大廈修複工程的設計團隊,他們實際測量的結果是樓高53.3 米,加上避雷針超過60米。,“高度很重要,這反映了技術水準”。

上海跑馬會大廈(南京西路325号)細節

其次是建築風格的發展史。王承表示建築風格是閱讀建築的一把鑰匙,但正常的風格描述對于非建築和藝術專業的人來說有些抽象,而且不是每一棟建築都能找出一個純粹的風格,是以他的描繪放在了對于風格給人的感受上。

他概括說,“風格就像是建築的表情,它們或輕松、或嚴肅、或歡快、或拘謹。有時它們與建築的類型有密切的聯系,有時它們隻是建築師天馬行空的創造。通過閱讀建築的細部和風格,可以找到建築之間的脈絡和聯系。”

對于希望能對建築有更深入了解的讀者來說,書中附錄裡的“名詞解釋”就很有看頭,作者用簡練的語句中對一些概念進行了精準的辨析。

書中附錄裡的“名詞解釋”

比如在介紹西王小區(奉賢路68弄40—52 号、80—92 号)這組上海最早的花園裡弄住宅時,王承對“裡弄住宅”進行了清晰的介紹:“‘裡’字從‘田’,劃分界域之意;‘弄’指‘巷’或‘衖’,即通道。‘裡’‘弄’ 二字合用,指的是以縱橫巷子分割出一個個居住單元。工部局将裡弄住宅翻譯為 ‘Li’house 清晰地表達了這種住宅的基本特點。”

相比回溯建築中的人物故事,王承花了更多時間從文學作品中找到對于建築的描繪。他認為那些生動的語句或意象,描繪出的是建築的觀念史,即建築對人的觀念變化起到的重要作用。

最好的例子是張愛玲筆下的愛林登較高價的電梯大廈(常德路195号,亦稱常德較高價的電梯大廈),“較高價的電梯大廈是最合理想的逃世的地方。厭倦了大都會的人們往往記挂着和平幽靜的鄉村,心心念念盼望着有一天能夠告老歸田……而在較高價的電梯大廈房子的最上層你就是站在窗前換衣服也不妨事!” 王承援引完女作家的名句後,寫道,“較高價的電梯大廈給人的這種自由感不僅僅是由于其地處城市中心的便利,也是基于現代建築技術發展的結果——現代化的建築裝置是營造較高價的電梯大廈生活舒适感的關鍵因素。”

愛林登較高價的電梯大廈(常德路195号,亦稱常德較高價的電梯大廈)細節

能從文藝作品裡将建築的内在價值“抽剝”出來,足見作者的功底和洞察,而且每一篇文章的小标題也很有趣,比如靜安别墅(南京西路1025弄)是“弄堂的風”,既含蓄地展現弄堂穿透的格局,也流露着老上海特有的市井風情。從某個角度看,這本書重繪了南京西路的建築文學地圖。

全書還有一個重大的亮點,就是讀者可以看到24棟建築高清、完整的數字繪圖。多數建築因為使用過程中的人為添加,人們已經無緣看到建築剛落成時的那種面貌,而他利用了老照片、圖紙和現場照片,經過數字處理,完整地呈現了建築全貌,這在目前市面上有關上海老建築的書籍和導覽手冊中實屬罕見。

綠房子 吳同文宅 銅仁路333号

史量才舊居 銅仁路 257 号

經過一年多的寫作,新書的問世也使得這位從事設計和修繕工作的建築師對閱讀建築、遺産保護等問題有了更多的思考,他表示:“我們可能習慣了閃耀而炫目的建立築,但當我們回頭仔細注視這些老房子時,一定會發現守護這些曆史建築,是因為城市需要多樣性,我們保護的也是多樣性。每一本這樣的書,都是對這座城市的一次重新閱讀。随着時代的發展,我們對建築的觀念還會不斷變化,建築也會不斷地衰敗和重生,進而見證這種城市的滄桑變化,而我們依然活在這個故事的續集裡。”

《風月沉香一條街》,王承 著,同濟大學出版社,2021年11月