近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所、深圳合成生物學創新研究院戴磊課題組在Cell子刊iScience上發表了題為“老齡小鼠移植腸道菌群的建立和恢複力(Establishment and resilience of transplanted gut microbiota in aged mice)”的文章。該研究對老齡小鼠進行了來自自體或異體宿主的糞便菌群移植,跟蹤觀察發現移植後腸道菌群成功定植并分别建立與宿主類似的穩态菌群結構,對宿主結腸轉錄組産生長期影響。此外,對于移植後的小鼠進行化學誘導腸道發炎,發現異體移植建立的菌群經過再次擾動後,無法維持與供體相似的穩态,而是恢複為老齡宿主移植前的初始狀态。該研究表明對于老齡宿主進行異體腸道菌群移植後應長期關注其穩定性并在需要時進行重複移植。

腸道菌群與宿主共生,在長期互相作用下建立起了高度适配的狀态,具有較強穩定性。維持健康的腸道菌群對老年人的生活品質和健康壽命十分重要。許多胃腸道疾病,包括艱難梭菌感染(CDI)、發炎性腸病(IBD)和腸易激綜合症等均與菌群失調有關,在老年人中更為普遍。

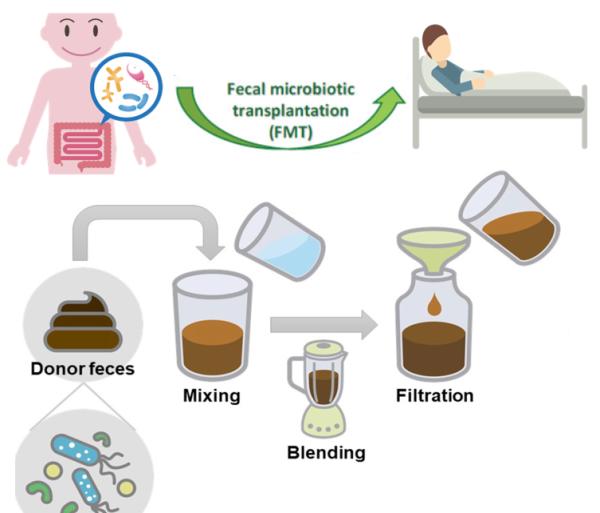

糞便菌群移植(FMT)是一種将糞便物質從健康供體轉移到腸道菌群受到破壞患者的手段,目前已被用于治療多種疾病。評估FMT治療的成功和保護效果的兩項重要名額分别是:(1)是否能在宿主體内建立新的菌群穩态;(2)建立立的菌群穩态在再次擾動後是否仍具有恢複能力。尤其是在異體FMT的情況下,原本與宿主高度适配的菌群狀态被來自供體的具有不同組成的新狀态所取代,它可能處于亞穩态,建立立的菌群平衡可能更容易被環境變化所破壞,是以研究移植後菌群的穩定性和恢複力十分重要。

老年人作為胃腸道疾病高發人群,是否可以受益于FMT治療?此前有研究表明FMT在治療老年患者的CDI方面安全有效,但在FMT後的6個月内,老年患者的複發率顯著高于年輕患者。一項以小鼠為模式動物的研究比較了幼年(3周齡)和成年(8周齡)小鼠FMT後菌群的長期狀态,發現菌群定植在幼年SPF小鼠中優于成年SPF小鼠,表明移植菌群的建立可能受到宿主年齡的影響。目前尚無對自體與異體FMT後移植菌群在老年宿主中的長期穩定性和恢複力的相關研究。如何合理設計在老年宿主中使用FMT的治療政策?是否需要采取特定的預防措施防止疾病複發?該研究使用老齡小鼠模型對此進行探究。

研究人員使用自然衰老的小鼠(20月齡)作為FMT受體來研究移植的腸道菌群的建立及其恢複力。首先,用抗生素混合物處理老齡小鼠以破壞腸道菌群,并監測其自行恢複(spontaneous recovery, SR)過程。研究發現,抗生素處理對腸道菌群多樣性群組成的影響持續至處理後8周。随後,研究人員對抗生素處理後的老齡小鼠進行自體(Autologous, FMT-A)或異體(Heterologous,FMT-H)的FMT,比較他們對于促進腸道菌群穩态恢複的作用(圖1A)。異體移植的供體是來自另一供應商的2月齡年輕小鼠,它們的初始腸道菌群與老齡受體的組成顯著不同。研究發現,與自行恢複(SR)組相比,自體和異體FMT均能将腸道菌群多樣性的恢複時間從8周加快到3周(圖1B,C)。在抗生素處理後第21天,自體和異體菌群移植分别在新宿主中建立起了新的菌群狀态,并且起組成分别接近于供體的菌群組成(圖1D-F)。此結果表明,在移植菌群的建立層面,異體與自體菌群移植一樣有效,并且建立立的菌群組成相似于供體。

FMT可能引起腸道菌群功能基因的組成(由宏基因組測序表征)和宿主腸道基因表達水準(由結腸轉錄組測序表征)的重大變化,并影響FMT治療的成功與否。研究人員跟蹤觀察了老齡小鼠的三個治療組(SR,FMT-A和FMT-H)從治療前到糞菌移植後56天的宏基因組和結腸轉錄組變化,發現相比于SR和FMT-H組,FMT-A促進微生物群功能恢複方面效果較好。結腸轉錄組測序則表明,與SR組相比,異體和自體FMT均可促進宿主轉錄組的恢複,而且FMT及不同的供體選擇對于宿主轉錄組具有長期影響。

最後,研究人員對接受自體或異體FMT後的小鼠使用化學物質(葡聚糖硫酸鈉,DSS)誘發結腸發炎,引起對建立立的腸道菌群穩态的再次擾動(圖2A)。對于接受自體移植的老齡小鼠,腸道菌群的恢複過程僅被誘導的發炎短暫地擾動,第53天後,誘發腸炎的受體鼠(FMT-A-DSS組)和移植後沒有誘發腸炎的受體鼠(FMT-A組)其腸道菌群組成均相似(圖 2B),與老年供體的距離無顯着差異(圖 2D)。相反,異體移植所建立的腸道菌群則無法在擾動後維持其組成,異體移植後接受腸炎誘導的小鼠(FMT-H-DSS)其菌群組成逐漸恢複到了移植前老齡小鼠原始的菌群穩态(圖2C),與僅接受異體糞菌移植(FMT-H組)小鼠相比,其菌群組成明顯偏離其供體(圖 2D)。

研究表明,異體FMT作為臨床上廣泛使用的腸道菌群幹預手段,除關注其安全性和有效性,也應關注其長期穩定性。盡管FMT已成為複發性CDI的有效治療方法,但約20%的患者在初始FMT治療後仍會出現複發性CDI。先前對IBD患者進行FMT治療的研究也表明,需要多次FMT幹預才能獲得更好的臨床結果。此外,有研究顯示供體和患者之間的年齡差異顯着影響FMT後的長期維持。該研究發現,供體的選擇不僅對FMT後腸道菌群的宏基因組和宿主的轉錄組有長期影響,也決定了移植菌群應對後續再次擾動的恢複能力。是以,對于老年患者,尤其是接收異體糞菌移植的老年患者,監測FMT的長期穩定性和後續擾動(如疾病複發)對于建立立菌群穩态的影響十分重要,在複雜擾動的情況下可能需要進行多次FMT或制定更合理的治療政策。

圖1.糞便菌群移植(Fecal Microbiota Transplantation)示意圖

圖2.自體或異體FMT均可促進老齡小鼠抗生素處理後的腸道菌群建立

圖3.相比于自體FMT,異體FMT後建立的移植菌群在再次擾動後恢複力較差

來源:中國科學院深圳先進技術研究院