文丨陳根

幽門螺杆菌絕對是近些日子裡最受關注的健康話題之一,從其被頂上熱搜的頻率就可見一斑。人們對于幽門螺杆菌的關注似乎正在前所未有地高漲起來。

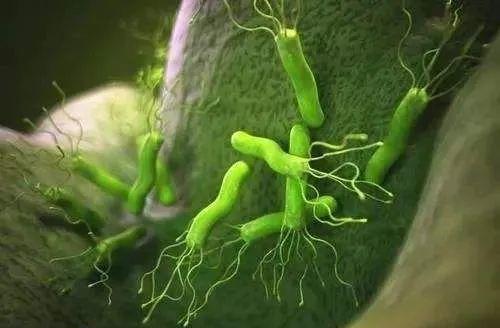

作為一種革蘭染色陰性螺旋狀細菌,幽門螺杆菌主要通過口-口途徑在人與人之間傳播。而其一旦從口腔進入人體定植後,人體則難以自發清除,進而造成持久或終生感染。幽門螺杆菌感染幾乎均可引起胃黏膜活動性發炎,在慢性發炎活動的基礎上部分患者還可發生消化性潰瘍和胃癌等一系列疾病。

盡管幽門螺杆菌自發現以來,就成為了科學界重要的研究領域之一,但長期下來,即便學者專家試圖普及幽門螺杆菌對人體可能造成的傷害,但是幽門螺杆菌感染還是很少能引起人們的重視。對于幽門螺杆菌感染來說,至少現在,獲得關注,進入讨論,總歸是一個好的開始。

幽門螺杆菌與胃癌

幽門螺杆菌的發現,具有偉大的意義。

1983年,澳洲學者馬歇爾和沃倫成功地在胃炎和消化性潰瘍患者胃黏膜上分離培養出一種曲形和S形的細菌,并将其命名為幽門彎曲菌。1989年,研究發現該細菌基因序列及生化特性有别于既往彎曲菌屬,故将其劃分為一個新的菌屬,命名為幽門螺杆菌(Helicobacter pylori)。

憑借該成果,兩位學者獲得了2005年的諾貝爾生理和醫學獎,這也證明了發現幽門螺杆菌的臨床意義之大。

要知道,在既往的觀點裡,胃内高酸環境不适合細菌生長,但幽門螺杆菌的培養卻成功颠覆了傳統觀念,成為了人類醫學史上一個重要的裡程碑事件——幽門螺杆菌是目前所知唯一能在人胃強酸環境中生存的微生物種類。它可以寄生在人體胃部,黏附于胃黏膜及細胞間隙,并通過建構堿性微環境來中和胃酸。

幽門螺杆菌感染除了與慢性胃炎和消化性潰瘍相關以外,其感染相關的疾病譜在幽門杆菌發現後又有了很大拓展。幽門螺杆菌感染可引起胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤,是部分患者消化不良的原因,也是腸型胃癌發生的先決條件。此外,其感染也與一些胃腸外疾病相關。幽門螺杆菌感染相關疾病中,慢性胃炎、消化性潰瘍和胃癌均是常見病。可以說,幽門螺杆菌感染構成了很大的疾病負擔。

不久前,美國衛生及公共服務部釋出了第15版緻癌物報告,新增了8種緻癌物。其中,幽門螺杆菌慢性感染就首次被列為一類緻癌物。要知道,胃癌是我國最常見的消化道惡性良性腫瘤之一,全球約有一半的胃癌病例發生在中國。

根據國家癌症中心的資料,2015年我國胃癌的發病率在所有惡性惡性良性腫瘤中排名第二,新增67.91萬例,死亡49.8萬例,而幽門螺杆菌感染則是我國胃癌的主要原因。一半以上的中國人都感染幽門螺杆菌,即使在20歲以下的人群中,感染率仍高達37.1%。

上個月,柳葉刀子刊曾公布了一項針對中國人群的胃癌研究。結果顯示,學曆越高的人群幽門螺杆菌感染率也更高,整體上感染會導緻中國人的非贲門胃癌風險升高近6倍,贲門癌風險升高約3倍。

具體來看,此次研究使用了是中國嘉道理生物庫的樣本,在随訪10年之後,整個隊列的非贲門胃癌(贲門的位置在食管和胃接觸的地方)發病率為57.6/10萬人年,贲門癌的發病率為10.5/10萬人年,兩者都随着年齡的增長而增加,男性發病率大約是女性的3倍。非贲門胃癌患者的幽門螺杆菌感染率為94.4%,贲門癌是92.2%,普通人群是75.6%。

随後,研究人員将幽門螺杆菌感染的檢測從免疫印迹分析法改為現行的臨床方法。更改後非贲門胃癌患者的幽門螺杆菌陽性率為84%,贲門癌是80%,普通人群是58%。風險比分别是4.68倍(非贲門胃癌)和2.36倍(贲門癌)。與更改方法前的結論一緻。

也就是說,無論是非贲門胃癌還是贲門癌,幽門螺杆菌感染都是中國人群胃癌的巨大風險因素。它顯示在國人中,大約80%的非贲門胃癌和超過60%的贲門癌都是幽門螺杆菌感染所緻。

從圍餐制到分餐制

在幽門螺杆菌感染的危害日益向大衆普及的同時,人們還需要做的,則是采取相對應的措施,來防止幽門螺杆菌的感染。

人群對幽門螺杆菌具有普遍易感性,但大部分的幽門螺杆菌感染則發生在兒童階段。兒童期為感染率劇增期,我國兒童幽門螺杆菌感染率為25%~64%,每年以0.5%~1%速度遞增,增長速度由快速逐漸減慢,50~60歲後則漸呈遞減趨勢。幽門螺杆菌在年老的胃腸道疾病患者中感染率甚至超過70%。

從傳染源的角度來看,人類是目前幽門螺杆菌感染唯一明确的傳染源,而“口-口”傳播則是目前幽門螺杆菌主要的傳播途徑。按照目前的資料統計,全球範圍内大概一半的人都感染過幽門螺杆菌,不同國家和地區、不同種族人群的幽門螺杆菌感染率有很大的差異,主要與生活習性、居住環境、飲食習慣、公共衛生條件以及水源供應等密切相關。

幽門螺杆菌感染率随着年齡增長,以及免疫力的下降而增加。在開發中國家,幽門螺杆菌感染率相對較高,約為50%-80%;而在發達國家,幽門螺杆菌感染率較低,約為25%~50%;我國平均感染率為50%左右,可以說每兩個人中就有一個是幽門螺杆菌的攜帶者。我國之是以會有如此龐大的幽門螺杆菌感染人群,則主要在于我們不使用公筷的傳統飲食習慣。

正所謂病從口入,圍餐又是我們中華文化千百年留下的飲食習慣,即大家圍在一起吃,餐具、食物共用,一桌子的人不同口腔裡出來的筷子在同一盤菜裡夾地不亦樂乎,這就為幽門螺杆菌的傳染創造了天然的條件。這也是為什麼幽門螺杆菌感染通常都是以家庭和家族為機關的,尤其是在家庭的親密關系裡。

實際上,親密接觸,尤其是家庭内父母與孩子之間的親密接觸,可能就是導緻幽門螺杆菌感染非常重要的因素。曾有研究報道,相對于無幽門螺杆菌感染的家庭,母親幽門螺杆菌感染陽性的情況下,孩子感染幽門螺杆菌的相對危險度是對照組的8倍;而在父親幽門螺杆菌感染陽性的情況下,孩子感染幽門螺杆菌的相對危險度則是對照組的4倍。

毋庸置疑,要想降低胃癌的發病率,就要從根本上控制幽門螺杆菌的感染。理論上說起來,隻要不讓這種細菌進入口中就可以預防,但顯然,光自己預防幽門螺杆菌是完全不夠的,家人同時治療、碗筷消毒、使用公筷以及分餐、注意口腔衛生、定期換牙刷才是預防該菌感染最關鍵措施。

其中,父母與兒童的餐具除了要應分開使用,更要摒棄用嘴對嘴的方式給嬰幼兒喂食或将咀嚼後的食物給孩子吃的習慣。此外, 在外就餐若餐具循環使用,沒有及時消毒也可能會傳染幽門螺杆菌。是以,在外就餐也應注意安全和衛生,保持良好的就餐習慣。

當然,從預防的角度來看,幽門螺杆菌疫苗理應是最理想的預防措施。事實上,20世紀90年代起,科學家們就緻力于研發針對幽門螺杆菌的疫苗。動物實驗中,幽門螺杆菌疫苗預防幽門螺杆菌感染可以取得預防性和治療性的成效。

第三軍醫大學鄒全明教授課題組利用尿素酶B亞機關融合熱敏腸毒素B亞機關,研發了一種口服重組幽門螺杆菌疫苗,在3期臨床試驗中驗證了其有效性。接種後,1年内的有效率是71.8%,2年内有效率是55.0%,3年内有效率是55.8%。當然,幽門螺杆菌感染大多發生在童年時期。是以,理想情況下疫苗需要保護10~15年或更長時間,現階段的疫苗也仍需面臨系列的技術問題。

高疾病負擔

再來看看治療。畢竟我國居民中,幽門螺杆菌的感染率高達50%以上。此外,受社會經濟水準、公共衛生條件以及水源供應等因素的影響,農村感染率更是達到了60%以上。龐大的人口基數和社會的老齡化趨勢,使得幽門螺杆菌感染及其相關疾病在我國成為一個令人矚目的公共衛生問題,構成了很高的疾病負擔。

顯然,按照上述的比例,應該是有相當一部分人群需要接受幽門螺杆菌感染的治療。2021年我國釋出的專家共識也指出,建議對家庭中所有的成年幽門螺杆菌感染者給予根除治療。因為家庭内傳播是兒童感染幽門螺杆菌的主要途徑,而多數幽門螺杆菌的感染發生在兒童和青少年時期,12歲兒童的感染水準就已接近成人。

但現實是,雖然人們逐漸了解到幽門螺杆菌可能對人體造成的傷害,但仍未有強烈的意識進行預防和治療。是以,應考慮将幽門螺杆菌大規模篩查和根除作為預防胃癌的關鍵政策在中國施行,因為顯然會帶來巨大的健康收益。

與此同時,幽門螺杆菌感染作為一種感染性疾病,基于藥敏試驗的個體化治療理應為其最佳的治療手段,但是藥敏試驗的可行性、成本效益比、藥敏試驗的可靠性和體内外一緻性等限制了這種治療方法的廣泛應用。是以,根據當地抗生素耐藥率、抗生素消費量和臨床試驗結果進行的經驗性治療是目前臨床醫生的主要治療手段。當然,無論是個體化治療還是經驗性治療,都應考慮到藥物可獲得性、治療費用和潛在的不良反應。

此外,由于大多數抗生素都存在在胃内低pH環境中活性降低以及不能穿透黏液層到達細菌的特點,是以幽門螺杆菌感染不易被根除。迄今為止,尚無單一藥物能夠有效根除幽門螺杆菌。是以,醫學上也發展了将抑酸劑、抗生素或者起協同作用的铋劑聯合應用的治療方案。

在現代醫學飛速發展的今天,我們正越來越在意生命品質,治療幽門螺杆菌降低胃癌風險的長期好處也越來越清晰。這就要求我們擺脫各種錯誤傳言的影響,努力去進行一次規範的治療。重視已經是一個良好的開始,我們也期待有更多良好的推進。