文/于泉城

我是喜歡動物的,小時候養過雞、兔和狗。1978年随父親從新汶礦務局調到龍口礦區。剛來時,住在北皂煤礦單身宿舍,上學在龍口紅旗聯中,那時不會騎車,也沒有公共汽車,每天上學步行往返10多裡路。放學路上,經常見到北皂後村往港口送沙傳回的馬車。有時遇到好心的師傅,就捎我一程,我從心裡感激駕車的師傅,也對拉車的騾馬産生了濃厚興趣。 有一次,我和父親在路邊遇到了捎我的師傅,父親向人家表示感謝,順手将随身帶的一盒”前門”香煙送給他。人家走後,父親說,拉車的騾子真像當年老家的騾子啊。

一句話,引起了我的好奇心,在我的懇求下,父親打開了話題。

原來,在解放前,我的曾祖父于光濟和二曾祖父于炳南居住在家鄉蓬萊安香于家。我的祖父兄弟三人在東北做生意,家裡沒有男勞力,不得不長年雇人照料農田,為了減輕勞動強度,曾祖父又購置了騾子和馬車。家人對騾子非常疼愛,像對待自己家人一樣,并将自家前院的兩間東廂房作為牲口的房間;由于家人照料得好,騾子長得英俊潇灑,很有力氣。

家鄉的騾子棕紅色,是馬騾。雖然不能生育,但是優點也不少,它個頭大,耐力強、具有驢的負重能力,有馬的靈活性和奔跑能力,尤其是在鄉村農田使喚馬騾較多,是一種省吃能幹的牲口。

父親和騾子有着很深的感情。父親小時候,家裡就有了騾子,可以說騾子伴随着父親的成長。喜歡動物是男孩子的天性,父親也不例外,小時候随大人們到農田勞作,總愛讓大人抱在騾子後背上坐一會。在家裡,父親一有空閑就給騾子喂水喂草。騾子也是有情感的,雖然不會說話,但是見到父親,也總愛用鼻子在父親身上嗅一嗅,用寬大的額頭在父親的身上蹭一蹭,撩起蹄子踩幾下地面,耳朵還一動一動地,以示友好。

在當時,村裡有騾子和馬車的人家并不很多。曾祖父為人和善,口碑很好。鄉鄰及本家有時需要借用馬車拉草拉糧及娶親婚嫁時,曾祖父都是有求必應,爽快地答應。騾子雖然出了些力氣,但是鄉鄰們也對它充滿感激之情,以至于大家經常給騾子送些糧草。

父親告訴我,我的家鄉安香于家,是蓬萊的早期革命根據地。紅色的土地,湧現了一批愛國青年,全村200多戶人家,800多口人,抗日戰争和解放戰争時期,就有130多人參加革命隊伍或參加革命工作。他們的愛國行動,也使我家的騾子融入革命隊伍中,從此走上了紅色道路,為革命事業作出貢獻。

1937年8月,中共蓬萊縣委在安香于家成立。1938年初,第一任縣委書記于眉和二哥于仲淑、四哥于寄愚一道組織抗日武裝起義,成立山東人民抗日救國軍第三軍第二路,打響了蓬萊抗日戰争第一槍。起義隊伍轉移到蓬萊南部山區艾崮山區,建立了艾崮山抗日根據地。艾崮山區位于蓬萊、栖霞和黃縣交界處,遠離縣城,群山懷抱,地勢險要,難攻易守,回旋餘地大,加上群衆基礎好,便于開展革命工作。二曾祖父于炳南公開身份是村裡的保長,實際上為黨從事地下工作,并于1944年擔任村第一任黨支部書記,為支援革命工作,于炳南積極為部隊籌集糧食。曾祖父雖然不是黨員,但是愛國熱情很高,也是革命的積極分子,配合于炳南掩護革命同志,在三個兒子都在外地的情況下,支援年僅16歲的小女兒于琳瑛參加革命,當上民兵,站崗放哨;在解放戰争後期,還讓我的父親于銘欽、也是他最疼愛的長孫參加兒童團,擔任兒童團長。每次交公糧,曾祖父都帶頭響應,将最好的糧食拿出來,并按照要求交足公糧。在他看來,部隊的同志吃得飽,才能有力氣去消滅敵人。

那時給山區的部隊送軍糧時,因為沿途大道還有敵人的崗哨,不能用馬車運輸,為了安全起見,經常是半夜出發,部隊來人領路,于炳南就組織人員出動十多匹牲口馱着糧食,繞小道行走。每次出發前,曾祖父早早給騾子喂上草料,親自去送軍糧。

從安香于家到艾崮山區有50多公裡,基本都是第一天送到,第二天傳回。有一次,在傳回的路上,臨近淳于鄉蓮花泊村時,突然下起大雨,看到雨下個不停,曾祖父非常焦急,忽然想起于炳南曾經說過該村有個朋友叫于樂雲,路上有事可以投靠。于是,曾祖父來到他家避雨。在安置好騾子後,曾祖父邊烤衣服邊和人家聊天,這一聊還聊出了親情,原來,我們兩家祖上都是同宗同族,來自文登大水泊,這下可打開了話匣子,一直聊到深夜才休息。曾祖父回村後就告知後代,在蓮花泊有咱們同宗同族的親戚。解放後,曾祖父才得知,原來于樂雲是1938年入黨的老黨員,他家是黨組織的秘密聯絡站。真是無巧不成書,1953年到1955年,我父親在蓬萊一中六級四班上學時,同班同學和班長于惠英就是于樂雲的小女兒,我父親和于惠英同輩,父親還在中學畢業後曾步行往返30多公裡到蓮花泊村看望于惠英和她的父母,他們一家對我父親非常熱情。在那時我父親得知,于惠英的二哥于耀光抗戰時期曾先後擔任招遠縣和黃縣警察局局長,并在1947年擔任黃縣副縣長兼警察局局長,是解放戰争時期膠東著名的革命烈士。

父親告訴我,解放後,按照當時的政策,騾子歸村裡集體所有。雖然此時騾子已老口了,由于鄉親們都對騾子有感情,特别善待它,騾子也格外賣力,默默無聞地為社會主義建設事業貢獻餘生。

令人遺憾的是,1955年秋冬之際,在我的曾祖父去世不久,心愛的騾子也随主人而去,從此,家鄉的土地上,再也見不到它那矯健的身影。

父親的故事講完了,而我依然沉浸在這個難忘的故事中,想象着騾子的模樣,想象着父親騎在騾子上的情景,想象着騾子為革命和建設而奔波、勞動的場面。說句心裡話,真為家裡曾有這匹騾子而感到驕傲和自豪啊。

多少年過去了,有時我在想,如果這匹騾子有幸活到現在該多好啊,當它看到新中國的發展變化和繁榮富強,一定會自豪地昂頭甩尾,連蹦帶跳,仿佛在告訴人們,它也是曾經為革命事業出過力、流過汗的。如果真有這一天,我一定會在它的脖子上系上一朵大大的紅綢花,同它合個影,以此褒獎它為革命事業做出的一切。

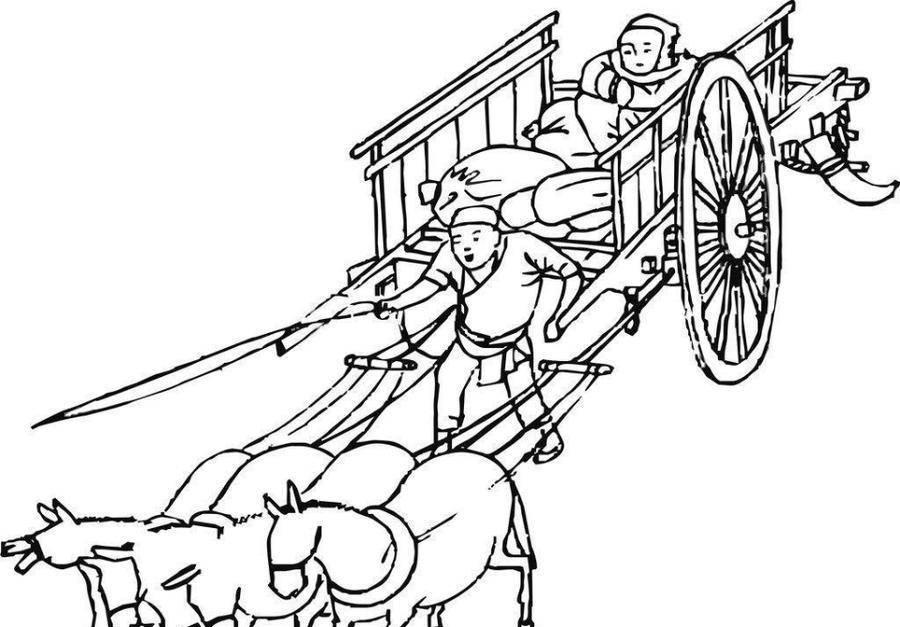

(圖檔源自網絡)

【作者簡介】于泉城,筆名雨田,1964年生于濟南,出生于書香之家,祖籍煙台市蓬萊區。原山東能源龍口礦業集團史志辦主任、首席編修。現為中國散文學會會員、中國煤礦作家協會理事、山東省作家協會會員、山東省散文學會會員。在《光明日報》及省市級報刊發表散文近50篇。曾獲全省煤炭系統報告文學二等獎,3萬字紀實文章收錄《煙台改革開放實錄》第10卷。散文《關于電話的記憶》入選由中宣部、中央文明辦、教育部、文化和旅遊部、中國文聯、中國作協等聯合開展的慶祝新中國成立70周年“我和我的祖國”大型征文征集活動,發表于2019年9月23日《光明日報》(第71篇),并被《人民網》《光明網》《學習強國》《中國文藝網》《中國作家網》等媒體轉載。散文《說起電話》獲山東省職工文學原創作品征文活動散文類二等獎。多篇散文入選《學習強國》主題征文活動,均被煙台市和山東省學習平台采用。散文《我家的共産黨員》在 “百年先鋒”煙台市慶祝中國共産黨成立100周年征文活動中獲二等獎。

《當代散文》由山東省散文學會主辦,散文雙月刊,主要發表山東省散文學會會員作品,歡迎山東籍散文作家申請加入山東省散文學會。山東省散文學會常年舉辦各種散文活動,為作家提供圖書出版服務,歡迎聯系。投稿郵箱:[email protected]、 [email protected]

壹點号當代散文