我國的傳統文化裡,“起個好名字”可以說是人生第一個最隆重的事。自從倉颉發明漢字以後,天下父母,在孩子還沒有出生前,就已經絞盡腦汁做準備了。不為其他,就為了給自己的孩子取一個既好聽、又易記、最好還有所寓意的名字。總以為漢字太多太多,起個好名字還不是手到擒來,待到自己真要用時,才發現那麼多漢字裡,竟然很少有自己心儀的字。

作為姓名來說,我們的傳統實在太重視不過了。大部分中國人的姓名都是三個字,而姓氏都繼承自父母,這個基本沒得選擇,能自由發揮的也就剩下“名”裡的兩個字了。古時候的人起名,女的最喜歡用“紅”、“香”以及花木的名字,而男子則喜歡用楚辭裡的一些字詞。

由于古代男尊女卑嚴重,男子有好幾個名諱,是以用到的漢字比較多。但是有一個漢字,粗略數一數,從古至今,竟然隻有三個人用過。要是這個漢字是啥貶義詞什麼的也就算了,關鍵還是一個常用的、很有褒義的字,這個漢字就是“王”字。你知道是哪三個人的名字裡有“王”字嗎?

第一個:馮野王。山西上黨人。是西漢漢元帝時期的隴西太守,後來還幾乎升任做了“三公”,問題出在他有一個叫“馮媛”的妹妹,是漢元帝的貴妃。換了别人,有個貴妃妹妹,對自己的仕途很有幫助啊,可在馮野王身上卻反過來了,元帝為了“避嫌”沒有讓他做“三公”。班固在《漢書》裡贊美他是“受業博士,精通詩經”。馮野王算是曆史上第一個用“王”字做名字的人。野,古代指郊外,也泛指“江湖之遠”,與“朝”相對;王,面南稱王,野王就是希望雖然出身不好,日後能出人頭地的意思

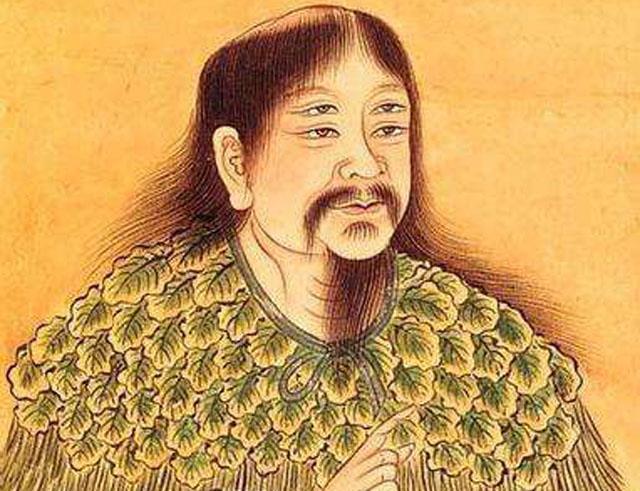

第二個:顧野王。這個人是南朝梁武帝時期的太學博士,後來做了南陳的光祿大夫,江蘇蘇州人。也是一個精通經史、博學多才的人,據說琴棋詩畫無所不通。25歲的時候就編撰了一本叫《玉篇》的書,後人認為可以和《說文解字》媲美,他的才華由此可見一斑。後來還編寫了一部叫《輿地志》的地理書籍,讓後人對當時的地方風物有所了解。他有一個非常有名的後人,明清時期的顧炎武,就是他的後世子孫。

第三個:駱賓王。這是大家最熟悉的名字裡有“王”字的人,而且也是最後一個用“王”作名字的人,初唐四傑之首。唐高宗時期浙江義烏人。他之是以為大家熟悉,一是他的那首“鵝鵝鵝,曲項向天歌”的詩,二是因為參加了徐敬業讨伐武則天的隊伍,寫了一篇著名的檄文:《為徐敬業讨武曌檄》,其中有一句最著名的“一抔之土未幹,六尺之孤安在”,竟然讓武則天不怒反笑,指責宰相不稱職,沒有推薦駱賓王入朝為官。賓王的這兩個字,出自《易經》裡的觀卦:“觀國之光,利用賓于王”。

我翻查了很多古籍,發現曆史上名人裡,名字裡有“王”字的就這三人。自從684年駱賓王去世後,沒有再發現名字裡有“王”字的了,至今已經1334年。如果您能知道其他的,希望能留言告訴我,讓我能增長見聞,非常感謝哦。