在《南京條約》簽訂之前,清朝很長時間内都是“一口通商”,而唯一的對外通商口岸就是現在的廣東廣州,清朝規定西洋商人隻能在廣州通商。

憑借這樣的優勢,廣州急速發展繁榮,被稱作“天子南庫”。

不僅僅是驚人規模的各種财富,當時清朝宮廷中的很多洋玩意兒都來自于廣州。

對外通商是非常賺錢的,就算是在現在,國際貿易也是是以經濟大國的經濟支柱,而清朝的廣州優勢明顯,自然繁盛得令人瞠目,巅峰時期,這裡貢獻着清朝四成的稅銀。

施行海禁,保留廣州

清朝初期的時候,其實也不進行海禁,但随着時間推移,為了防止沿海的鄭氏集團等反清複明的活動,清朝開始斷斷續續進行海禁。

不僅如此,清朝将沿海居民大規模對内陸遷移,直到三藩之亂被平定。

康熙時期清朝解除海禁,并非局部,而是全方位的,可還沒三十年,因為西洋人的襲擾還有倭寇再次冒頭,清朝就有再次進行了海禁。

雍正五年的時候,保留了廣東、福建、浙江與江蘇四個地方的對外通商,不過這裡的四口通商并非是四個港口,而是四個地方的海關總領地域之内的所有關口。

原本就這麼發展了下去,可乾隆二十二年,英國商人屢屢違背清朝法律,使得乾隆帝覺得英國人會威脅到清朝的江山,是以開始收緊。

于是,乾隆帝釋出上谕關閉其他各地海關,僅僅保留廣東一地,集中在廣州。

至于後來人們所說的廣州十三行其實在1685年就已出現,是國内最早官辦外貿機構。

随着其他地方的海關暫停,廣州十三行成為了清朝唯一合法的對外貿易地區,在後來英國人開着戰艦到來之前,這裡就是清朝與世界各國的唯一貿易中心。

流金淌銀,天子南庫

廣州十三行,最早見于清初大臣屈大均的“五絲八絲廣緞好,銀錢堆滿十三行”,倒不是說這裡有十三種行當,而是對當地洋貨行、外洋行的統稱。

因為皇帝對于廣州的“偏愛”,也讓廣州以驚人的速度繁盛了起來。

在工業化之前,中國出産的商品在世界上本就十分受到歡迎,是以宋朝明朝的對外貿易才能夠那麼繁榮,清朝對外通商隻剩下廣州後,外國商人雲集于此。

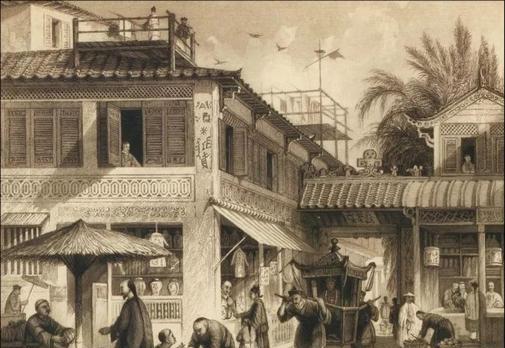

廣州港成為了當時世界的一個貿易中樞,幾乎什麼地方的商船都能找到,是以廣州也成為了清朝當時經濟最發達、貿易最興旺的城市,很難有其他城市與其媲美。

從順治帝開始,清代皇帝對于西洋玩意兒就非常有興趣,而廣州也因為其特别的商貿地位成為了宮廷所需各種人才、奇珍異寶、西洋貨的集散地。

當時西洋船舶靠岸,都常有被安排去學習漢語,如果學成,可以去宮廷任職。

廣州的商人們也成為了清朝第一批大規模跟外國人打交道的商業群體,這樣的優勢讓廣州興起了很多财富驚人的大商人,廣州的财富也多的驚人。

在《雨韭盒筆記》中記載廣州當年有一場大火燒了七天,商館中的金銀燒化後熔進了水溝長達兩裡,堅不可破,這場大火直接燒掉了四千萬兩的财富。

世界上的大規模港口城市很多,但是能夠興盛長達兩千年之久的,隻有廣州。

清朝時期的廣州,憑借着對外貿易領域的獨特優勢,變成了貿易中樞,那時的廣州真的是能夠稱作攬盡天下财富。

不僅是财富,廣州也因為大量跟洋人打交道,這裡也成了西洋文化向清朝傳播的中心,廣州的商人很早就開始學習英語,而西洋美術之類在此也非常興旺。

直到近代歐洲各國紛紛鬧起了大戰,自身難保之下廣州的西洋商船數量劇減,廣州的商行開始陷入了困境之中,曾經的四大家族隻剩下伍家與潘家。

為了避免當時經常出現的中外債務方面的糾紛,清朝腦洞大開,弄出了個非正常人都想不出來的辦法:清朝商人嚴禁拖欠債款,外國商人欠款可以随便離開。

這麼雷人的辦法,也是沒誰了,廣州十三行在這種情況下,加速衰落。

英國人打來的時候,廣州其實已經大不如前,但清朝還是強迫廣州十三行的商人交出兩百萬兩的所謂退兵費用,此時的廣州十三行,已是黃昏日落,不複從前。

在《南京條約》簽訂後清朝五口通商,後來越來越多的口岸出現,不再是唯一的廣州開始慢慢沒落,1856年的一場大火将十三行燒成灰燼,這裡也成了清朝由盛轉衰的一個縮影。