今天,我們繼續讨論清帝國的族群源流、國家性質與國家建構。在前面兩篇文章中,我們分别說明了清帝國的建立族群、即滿洲諸申的曆史源流,弄清了努爾哈赤與明帝國的關系與其起兵的性質。

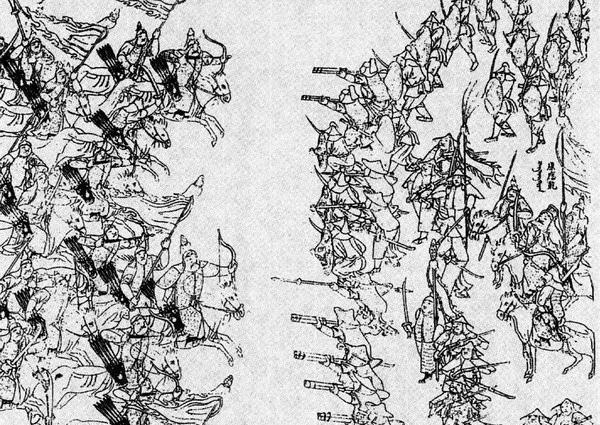

1619年,後金大敗明軍的薩爾浒之戰

通過這兩篇文章,大家應該明确,建州女真無論從哪個角度來考察,都應當屬于古代中國國家體系中一個相當重要且密切的組成部分,而後金及清帝國與明帝國的戰争,自然也應該屬于古代中國“天命轉移”的王朝更替戰争的一部分,與近代民族國家成型以來的“侵略與反侵略”戰争從本質上講根本是八竿子打不着邊。

謠言四起毒瘤甚廣

不過,可能有些人對大伊萬的這種說法不屑一顧,他們準備的材料也是很“充分”的,“完全能夠說明”清帝國的“外來戶”身份:比如據說順治皇帝曾經說過,“中國這塊地方,能守就守,守不住的話咱就跑路”;康熙皇帝說:“朕非中國之君”;雍正皇帝也說過:“本朝以滿洲之君,入為中國之主”;乾隆皇帝也說,“朕乃夷狄之君,非中華之人”;更不用說慈禧老佛爺那句著名的“保大清不保中國”了。

這些言論在網絡上到處流傳,乍一看去,好家夥,人家自己都不承認自己是“中國人”,咱們還非要認同清帝國的中原王朝的正統性,這種操作那不是屬于典型的熱臉貼上了人家的冷屁股嗎?

可是,若是讓大伊萬來評價這些清帝國君主們的言論,就四個大字:流毒甚廣。很簡單,經過咱們多方請教相關曆史專家,上面的這諸多言論不是查無實據,就是斷章取義,甚至是摘選自小說橋段。如所謂的順治皇帝“時刻準備跑路”一說,就是出自金庸先生的小說《鹿鼎記》第十八回,原文是:“行癡(順治皇帝出家之後的法号)……跟他說:天下事須當順其自然,不可強求。能給中原蒼生造福,那是最好。倘若天下百姓都要咱們走,那麼咱們從哪裡來,就回那裡去”。

雍正所著《大義覺迷錄》,系統闡述了他對所謂“華夷之辯”的看法

而雍正皇帝的言論出自著名的《大義覺迷錄》,原文是:“本朝以滿洲之君,入為中國之主……舜為東夷之人,文王西夷之人,曾何損于聖德乎?”明明是對所謂“正統論”的反擊,斷章取義後語義大變;還有慈禧老佛爺的“保大清不保中國”,則來自于戊戌變法時禦史文悌給光緒皇帝的一封奏折:“曾令其将忠君愛國合為一事,勿徒欲保中國而置我大清於度外,康有為亦似悔之”分明是教育康有為要忠君愛國、合為一事;至于康熙、乾隆皇帝的言論,在嚴肅史料裡均未見記載,倒是著名的《尼布楚條約》開篇即是:“中國大皇帝……”而乾隆皇帝大大咧咧地稱自己是“夷狄”,在古代中國濃厚的儒家文化語境裡,更是難以想象。是以這些言論其實就倆字:謠言。

清王朝的正統性建設

既然如此,清帝國在民族關系方面所做的國家建構、清帝國君主的自我認同到底是怎樣的呢?恰恰相反,從後金建政之初,就在不停地強化自身的王朝正統性建設。早在清太宗(即皇太極)天聰年間,所謂“中國”一詞就已經出現在了滿文老檔中,隻不過此時的“中國”并非指我們當下的“中國”,而取“中央之國、天朝上國”之意,代指位居中原的明帝國。

現在的天壇祈年殿是清代乾隆年間修建的,“祈年殿”這個名字也是乾隆起的

與此同時,清太宗還宣稱:“古之大遼、金、元,俱以小國而成皇帝矣。豈有一姓人登皇帝之位,永世不移之理乎?”并将清帝國稱之為“北朝”,而明帝國稱為“南朝”,鮮明地表達了自身建構王朝正統性、與明帝國“争奪天命”的态度。而在1644年清軍大舉入關、進據北京後,順治皇帝立即效仿曆代帝王“郊祭廟谛”,祭告天地祖先并宣稱“祗荷天眷,以順民情”、“定鼎燕京,以綏中國”、“仰承天命,撫定中華”,完全以取代明帝國的天命合法性、成為新一代的合法的中原王朝統治者自居。從這裡我們完全能夠看出,清帝國在建立之初,統治階級在自我認同、國家建構等方面,在相當大的程度上已經把自己置于正統的中原王朝地位上了。

多倫會盟紀念碑上的浮雕,再現了康熙與喀爾喀各部首領歡宴的場景,也是清代“大中國”概念的鮮活展現

不可否認,明清交替之際,滿洲軍事貴族由于“以蠻夷入中原”,的确在一定程度上引起了中原明人士大夫與地主階層的恐慌,其中又以王夫之、顧炎武、黃宗羲等“明朝遺老”的言論為代表,在這些人的著作中也的确展現出了一部分色彩模糊的“前民族主義話語體系”。但是,這種以模糊的“華夷之辨”為分界的“族群”、“認同”思想本身就有較大的缺陷,在當時未能脫離古代中國天下體系的窠臼,自然也不可能有太強的号召力。

北京曆代帝王廟,供奉着從三皇五帝到明末崇祯帝的188位中國帝王

根據相關明清史學者的研究,彼時的社會主流則基本遵循了宋明以來程朱理學的“承天命而居之”,大多數士人很快就對清帝國采取了襄贊的态度。是以盡管咱們從現在的角度來看,似乎明清易代有很強的民族性因素,但在彼時的意識形态中,清帝國無疑屬于承接天命取代明帝國的王朝更替。

清朝皇帝的“中國”觀

而在清帝國定鼎北京、建立統治後,曆經康熙、雍正、乾隆三代,清帝國通過東收台灣、北拒沙俄、西收蒙古、南下青藏,其确立直接統治的疆域不斷擴大,伴随着清帝國統治步伐的則是“中國”概念的不斷外延。

在之前的文章中我們曾經指出,古代中國語義裡的“中國”,按照費孝通先生的說法,有三層意思,一是指“天子所居之地”,與王城周圍的諸侯相對;二是指“天下之中心”,在西周分封體系中特指都城雒陽(即今洛陽)與周邊由周天子直接統治的範圍;三是指夏、商、周三個民族融合而成的一個民族,即所謂的“夏族”。如西周何樽銘文裡所刻:“唯武王既克大邑商,則廷告于天曰,餘其宅茲中國,自之乂民”,這裡的“中國”指的就是天子居于雒陽,統領諸夏之意,但是,不管如何,長期以來,所謂的“中國”指的就是很小的一片中原土地。而清帝國則将這一概念大大延伸。

深色的小片地區為中原土地

早在順治十三年清帝國與厄魯特蒙古的往來公文中,就已經出現了明确的“中國”一詞:“傥番夷在故明時原屬蒙古納貢者,即歸蒙古管轄,如為故明所屬者,理應隸入中國為民”。值得一提的是,此處的“中國”并非指中原腹裡地區,而是指清帝國的全部統治區域,既包括了漢地也包括了外緣的邊緣民族地區;而到了清帝國與俄羅斯帝國發生邊境沖突并簽訂《尼布楚條約》時,《條約》文本裡滿篇“中國”一詞,甚至已經成為了清帝國的代稱,既昭示着清帝國已經深刻地自我認同為古代中國的正統王朝,又顯示出“中國”的含義已經超出了中原一隅,開始同一個非古代中國天下體系裡的民族國家簽訂條約,堪稱是近代民族國家的“第一次”。

到了康熙帝晚年,面對俄羅斯帝國在北境擴張,他甚至首次有了民族危機意識:“俄羅斯國人,人材頗健,但其性偏執,論理亦多膠滞……海外如西洋等國,千百年後中國恐受其累”,開始從一個傳統的“王朝國家”向“近代民族國家”過渡了;更不用說雍正皇帝所寫的《大義覺迷錄》裡,直接指出:“且自古中國一統之世,幅員不能廣遠,其中有不向化者,則斥之為夷狄。如三代以上之有苗、荊楚、狁,即今湖南、湖北、山西之地也。在今日而目為夷狄可乎?”既态度鮮明地反對了狹隘的“華夷之辨”,更表達了将傳統“蠻夷之地”全部納入中國版圖的先進思想;而乾隆皇帝則說:“中華統緒,不絕如線”、“東夷西戎,南蠻北狄,因地而名,與江南河北,山左關右何異?孟子雲,舜為東夷之人,文王為西夷之人。此無可諱,亦不必諱”、“夫天下者,天下人之天下也,非南北中外所得私”。不僅認同了古代中國文明與國家體系從未斷絕、還将古代中國的“内外”、“蠻夷”等說法全部統一到中國的概念中去了。

光緒帝頒發的《明定國是诏》,裡面不斷提到“中國”、“夷夏”、“中外”等詞彙

到這裡我們可以看出,截止乾隆年間,清帝國與其統治者的自我認同與國家建構從建政之初的“認同為正統的中原王朝”,已經開始向具備一定民族國家性質的“既是正統的中原王朝,又是對外的整體”過渡。但是,這一切還沒有真正結束,伴随着清帝國末期西方列強的滲透與進攻逐漸增強,清帝國的“自我認同”、“自我統合”甚至得到了進一步強化,乃至真正變成了近代民族國家“中國人”與“洋人”也就是“外國人”的差別。如嘉慶帝針對英國以“保護中英貿易”為名侵占澳門的行為斥責說:“試思天朝臣服中外,夷夏鹹賓,蕞爾夷邦,何得與中華并論?!”道光帝在委派林則徐為欽差大臣、赴廣州禁煙的谕旨中說:“想卿等必能體朕之心,為中國祛此一大患也。”而可憐的鹹豐皇帝,則在北京被英法聯軍攻陷後無奈地寫道:“中國以天下之勢,而受累于蠢茲逆夷,廿載與茲!”至于決心變法、挽救中國的光緒皇帝的那句铿锵有力的名言,至今仍回蕩在史冊之間:“吾欲救中國耳,若能救國,則朕雖無權何礙?!”

清光緒十六年樹立的大清國一号界碑,是清代所樹立的無數國界碑中最有名的一個

這一個個或自大、或憂心、或痛苦、或豪邁的聲音,既是清帝國對自我“中國”身份的認同,也是清帝國逐漸脫離古代中國王朝國家身份、以“中國”為名稱向近代民族國家轉變、開始在國際舞台上蹒跚前進的第一步。

通過以上事實,我們完全可以得出結論,清帝國的曆代統治階層,自身就有着強烈的“王朝正統觀”,一切以“中原正統王朝”為導向努力地實施着清帝國的國家建構。同時,清帝國的建立與發展的過程,還是古代中國的“中國”概念不斷外延、不斷擴大,乃至從古典的王朝國家、天下體系過渡到近代民族國家體系的過程,而清帝國無疑成為了中國進入近代民族國家體系的第一個政權。

1882年北韓與美國簽訂的《朝美修好通商條約》,裡面明确标明“中國光緒”字樣,表明在外國人眼中,“大清”即等于“中國”

從這個角度來講,我們從哪裡能看出來謠言所說的“大清不拿自己當正統”、“大清皇帝不拿自己當中國人”呢?倒是在大清的“非南北中外所得私”面前,某些狹隘民族主義者心裡那點小九九都顯得無比猥瑣了吧?