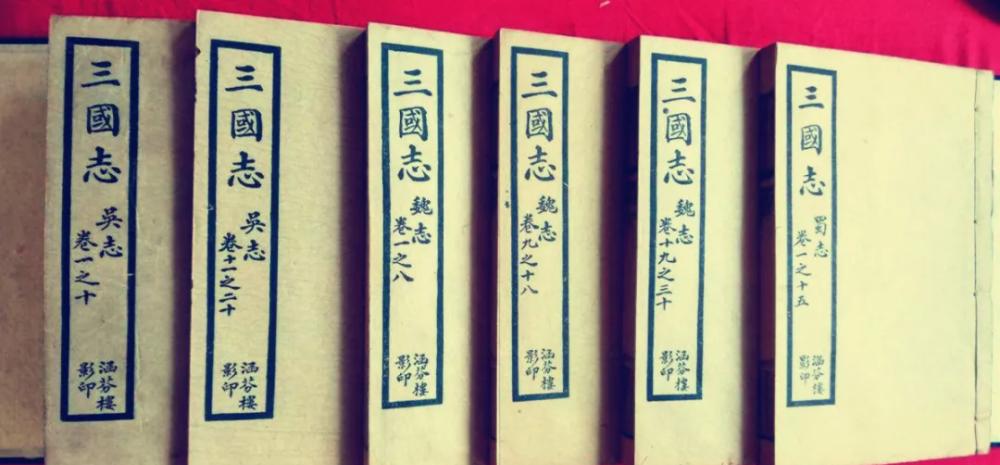

三國志

《三國志》是陳壽寫的,是一部記載中國三國時期的曹魏、蜀漢、東吳紀傳體斷代史,與《史記》《漢書》《後漢書》并稱“前四史”。

《三國志》與前三史一樣,也是私人修史,費時10年,足見陳壽的毅力和功力。

衆所周知,陳壽出自蜀漢,三家歸晉後,陳壽入晉為官,在晉期間完成了《三國志》。

陳壽出生于233年,這一年蜀漢已成立十二年,劉備已死十年,張飛已死十二年,關羽已死十三年。

在《晉書》的記載中,陳壽的父親是馬谡的參軍,馬谡失街亭後被諸葛亮所誅,陳壽的父親也受髡刑。

髡刑是一種把人的頭發全部或部分剃掉的刑罰,在古代,這是一種傷害性不大,但侮辱性極強的一種刑罰。

因為古人除了尊崇“身體發膚受之父母,不敢損傷”之外,還奉行“士可殺不可辱”。也許正因如此,兼陳壽之父地位不高,故此陳壽在《三國志》中不曾提及他的父親。

街亭之戰發生于228年,即馬谡也死于228年,而陳壽父親也因失街亭之事而受株連,此後傳回家中,過了5年陳壽才誕生。

陳壽

在學術上,陳壽之是以可以取得如此成就,是因為他少時好學,而且得以師事同郡大學者谯周。

論及谯周,毀譽參半。精研六經,頗曉天文,實為蜀地大儒,又是位反戰人士,反對姜維北伐,著有《仇國論》,更在鄧艾攻打成都時期,力勸劉禅投降,故此“有全國之功”,但又有投降派的嫌疑。

陳壽成人後,曆任蜀漢衛将軍主簿,東觀、秘書郎,散騎、黃門侍郎,東觀秘書郎,觀閣令史等職。其中後兩者都是類似史官的職務,更因陳壽年輕時精通《史記》《漢書》,都為日後他編纂《三國志》打下了堅實基礎。

263年,蜀漢滅亡,陳壽入魏,魏晉名臣、文壇盟主張華欣賞他的才華,推舉他為孝廉,授官佐著作郎,又先後出任陽平縣令、治書侍禦史等職。

280年,晉滅吳,統一天下。陳壽當時四十八歲,開始撰寫《三國志》,曆經十年的艱辛,終于完成。

七年後,陳壽病逝,享年65歲。

《三國志》善于叙事,文筆簡潔質樸,寫成後就獲得衆多名人贊許。

如和陳壽同時的夏侯湛當時正在寫作《魏書》,看到《三國志》後就毀棄了自己本來的著作。

而後人對《三國志》更是推崇備至,将陳壽的《三國志》與《史記》、《漢書》相媲美。

有一點需要說明的是,《三國志》是尊魏為正統的。

因為陳壽後半生是晉朝臣子,晉承魏而得天下,以魏為正統,這也是明哲保身之計。

是以,隻有《魏書》有本紀,而《蜀書》《吳書》都沒有本紀,隻有列傳。例如為曹操、曹丕、曹叡分别寫了武帝紀、文帝紀、明帝紀,記劉備則是先主傳,記孫權則稱吳主傳。

夏侯湛

此外,《三國志》還有一個重要特點,即文辭簡約。

首先,全書既沒有記載王侯、百官世系的“表”,也沒有記載經濟、地理、職官、禮樂、律曆等的“志”。

其次,陳壽取材精審,不加妄評,這使《三國志》增加了史實性,但也因過于簡略而造成關鍵人物記載史料不足的缺點,《蜀書》尤其如此。

《三國志》約36萬字,共六十五卷,《魏書》三十卷,《蜀書》十五卷,《吳書》二十卷。

從篇幅來看,《魏書》約占全書的二分之一,《吳書》約占三分之一,《蜀書》約占将近六分之一。

因為在陳壽撰《三國志》以前,已經出現了一些有關魏、吳的史作,如官修的王沈的《魏書》、魚豢私撰的《魏略》、官修的韋昭的《吳書》等,這些史書都可供陳壽參考取材。

但蜀漢史材難尋,據說因為其無專門的史官一職,也無私人修史,陳壽隻能自行采集,費了很大氣力,連一些零篇殘文也注意搜尋,僅得十五卷。

是以,《蜀書》中的許多重要人物的事迹,記載都十分簡略。

如《蜀書·關羽傳》僅一千二百餘字,《蜀書·張飛傳》僅八百餘字,《蜀書·趙雲傳》僅四百餘字。

趙雲

關于蜀漢無史官之說,有點不可思議,但這個說法來自陳壽《三國志 後主傳》:“國不置史,注記無官”。是以很權威。

其實蜀漢延續兩漢官制,是存在史官的,一是太史,二是以蘭台、東觀為代表的内朝官。如陳壽在蜀漢就曾經當過東觀秘書郎、觀閣令史等内朝史官。

那麼,陳壽所說的“國不置史,注記無官”究竟是何意?

應當指的是蜀漢的史官主要負責天象等事宜,缺少負責記載言行舉止的記注官,并且沒有官方修的史書。

而魏國則有王沈主編的《魏書》、吳國則有韋昭主編的《吳書》,這兩部史書都是官修的。

下面來聊聊陳壽和諸葛亮的時空交集。

諸葛亮死于234年,那時的陳壽不過兩歲,他對諸葛亮也隻能追慕了。故此,蜀國滅亡,陳壽入晉後,還專門撰寫《諸葛亮集》,上報朝廷。

有人說,在街亭之戰後,諸葛亮處以陳壽父親髡刑,是以陳壽便在《三國志》中刻意貶低諸葛亮,事實是否如此呢?

且看陳壽在《三國志》對諸葛亮的評價:

諸葛亮之為相國也,撫百姓,示儀軌,約官職,從權制,開誠心,布公道;盡忠益時者雖仇必賞,犯法怠慢者雖親必罰,服罪輸情者雖重必釋,遊辭巧飾者雖輕必戮;善無微而不賞,惡無纖而不貶;庶事精煉,實體其本,循名責實,虛僞不齒;終于邦域之内,鹹畏而愛之,刑政雖峻而無怨者,以其用心平而勸誡明也。可謂識治之良才,管、蕭之亞匹矣。然連年動衆,未能成功,蓋應變将略,非其所長欤!

陳壽幾乎通篇都在盛贊諸葛亮,最後一句則指出了白玉微瑕:然連年動衆,未能成功,蓋應變将略,非其所長欤!

連年興師,未能成功,恐怕是因為軍事上的臨機應變、用兵政策,不是他的長處所在吧!

人無完人,陳壽對諸葛亮這樣的評價難道不夠中肯嗎?

諸葛亮