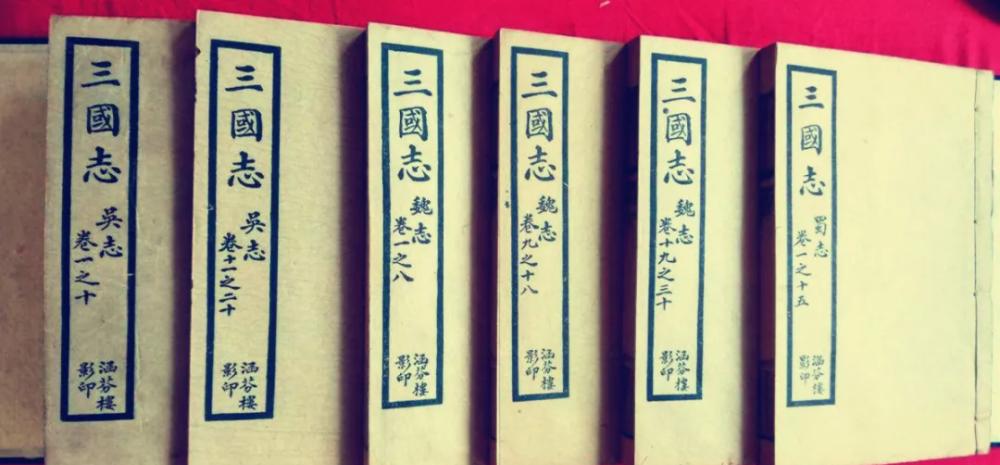

三国志

《三国志》是陈寿写的,是一部记载中国三国时期的曹魏、蜀汉、东吴纪传体断代史,与《史记》《汉书》《后汉书》并称“前四史”。

《三国志》与前三史一样,也是私人修史,费时10年,足见陈寿的毅力和功力。

众所周知,陈寿出自蜀汉,三家归晋后,陈寿入晋为官,在晋期间完成了《三国志》。

陈寿出生于233年,这一年蜀汉已成立十二年,刘备已死十年,张飞已死十二年,关羽已死十三年。

在《晋书》的记载中,陈寿的父亲是马谡的参军,马谡失街亭后被诸葛亮所诛,陈寿的父亲也受髡刑。

髡刑是一种把人的头发全部或部分剃掉的刑罚,在古代,这是一种伤害性不大,但侮辱性极强的一种刑罚。

因为古人除了尊崇“身体发肤受之父母,不敢损伤”之外,还奉行“士可杀不可辱”。也许正因如此,兼陈寿之父地位不高,故此陈寿在《三国志》中不曾提及他的父亲。

街亭之战发生于228年,即马谡也死于228年,而陈寿父亲也因失街亭之事而受株连,此后返回家中,过了5年陈寿才诞生。

陈寿

在学术上,陈寿之所以可以取得如此成就,是因为他少时好学,而且得以师事同郡大学者谯周。

论及谯周,毁誉参半。精研六经,颇晓天文,实为蜀地大儒,又是位反战人士,反对姜维北伐,著有《仇国论》,更在邓艾攻打成都时期,力劝刘禅投降,故此“有全国之功”,但又有投降派的嫌疑。

陈寿成人后,历任蜀汉卫将军主簿,东观、秘书郎,散骑、黄门侍郎,东观秘书郎,观阁令史等职。其中后两者都是类似史官的职务,更因陈寿年轻时精通《史记》《汉书》,都为日后他编纂《三国志》打下了坚实基础。

263年,蜀汉灭亡,陈寿入魏,魏晋名臣、文坛盟主张华欣赏他的才华,推举他为孝廉,授官佐著作郎,又先后出任阳平县令、治书侍御史等职。

280年,晋灭吴,统一天下。陈寿当时四十八岁,开始撰写《三国志》,历经十年的艰辛,终于完成。

七年后,陈寿病逝,享年65岁。

《三国志》善于叙事,文笔简洁质朴,写成后就获得众多名人赞许。

如和陈寿同时的夏侯湛当时正在写作《魏书》,看到《三国志》后就毁弃了自己本来的著作。

而后人对《三国志》更是推崇备至,将陈寿的《三国志》与《史记》、《汉书》相媲美。

有一点需要说明的是,《三国志》是尊魏为正统的。

因为陈寿后半生是晋朝臣子,晋承魏而得天下,以魏为正统,这也是明哲保身之计。

因此,只有《魏书》有本纪,而《蜀书》《吴书》都没有本纪,只有列传。例如为曹操、曹丕、曹叡分别写了武帝纪、文帝纪、明帝纪,记刘备则是先主传,记孙权则称吴主传。

夏侯湛

此外,《三国志》还有一个重要特点,即文辞简约。

首先,全书既没有记载王侯、百官世系的“表”,也没有记载经济、地理、职官、礼乐、律历等的“志”。

其次,陈寿取材精审,不加妄评,这使《三国志》增加了史实性,但也因过于简略而造成关键人物记载史料不足的缺点,《蜀书》尤其如此。

《三国志》约36万字,共六十五卷,《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷。

从篇幅来看,《魏书》约占全书的二分之一,《吴书》约占三分之一,《蜀书》约占将近六分之一。

因为在陈寿撰《三国志》以前,已经出现了一些有关魏、吴的史作,如官修的王沈的《魏书》、鱼豢私撰的《魏略》、官修的韦昭的《吴书》等,这些史书都可供陈寿参考取材。

但蜀汉史材难寻,据说因为其无专门的史官一职,也无私人修史,陈寿只能自行采集,费了很大气力,连一些零篇残文也注意搜寻,仅得十五卷。

因此,《蜀书》中的许多重要人物的事迹,记载都十分简略。

如《蜀书·关羽传》仅一千二百余字,《蜀书·张飞传》仅八百余字,《蜀书·赵云传》仅四百余字。

赵云

关于蜀汉无史官之说,有点不可思议,但这个说法来自陈寿《三国志 后主传》:“国不置史,注记无官”。因此很权威。

其实蜀汉延续两汉官制,是存在史官的,一是太史,二是以兰台、东观为代表的内朝官。如陈寿在蜀汉就曾经当过东观秘书郎、观阁令史等内朝史官。

那么,陈寿所说的“国不置史,注记无官”究竟是何意?

应当指的是蜀汉的史官主要负责天象等事宜,缺少负责记载言行举止的记注官,并且没有官方修的史书。

而魏国则有王沈主编的《魏书》、吴国则有韦昭主编的《吴书》,这两部史书都是官修的。

下面来聊聊陈寿和诸葛亮的时空交集。

诸葛亮死于234年,那时的陈寿不过两岁,他对诸葛亮也只能追慕了。故此,蜀国灭亡,陈寿入晋后,还专门撰写《诸葛亮集》,上报朝廷。

有人说,在街亭之战后,诸葛亮处以陈寿父亲髡刑,因此陈寿便在《三国志》中刻意贬低诸葛亮,事实是否如此呢?

且看陈寿在《三国志》对诸葛亮的评价:

诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道;尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮;善无微而不赏,恶无纤而不贬;庶事精炼,物理其本,循名责实,虚伪不齿;终于邦域之内,咸畏而爱之,刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝诫明也。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!

陈寿几乎通篇都在盛赞诸葛亮,最后一句则指出了白玉微瑕:然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!

连年兴师,未能成功,恐怕是因为军事上的临机应变、用兵策略,不是他的长处所在吧!

人无完人,陈寿对诸葛亮这样的评价难道不够中肯吗?

诸葛亮