引言

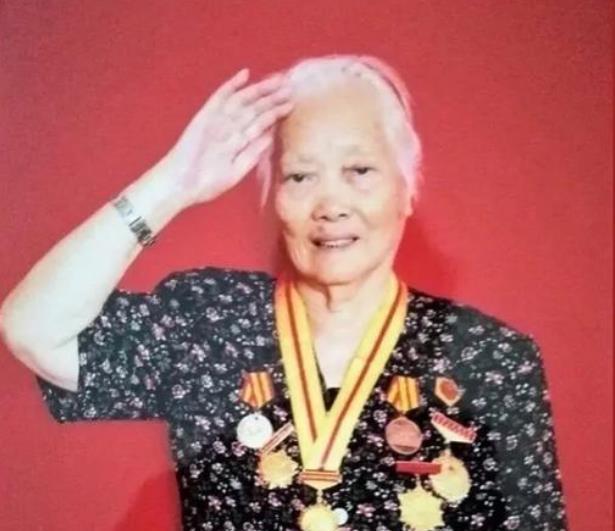

1994年的春天,冬日的料峭寒風尚未離去,上海龍華烈士陵園就迎來了一位頭發花白的老奶奶。這位老奶奶伫立在革命烈士陳喬年的墓碑之前,顫巍巍地伸出雙手緩緩磨搓着“陳喬年烈士”這5個大字。突然間她又雙膝跪倒在墳墓之前,大聲哭喊道:“爸爸,女兒來看你了!”

看到這裡,想必有很多讀者朋友一定感到十分疑惑,這位老太太到底是何許人也?她又為什麼會在多年之後姗姗來遲,對着陳喬年烈士的墓碑悲恸痛哭?經過一系列的資料閱讀和文獻調查之後,筆者将會為大家講述這位老太太苗玉與革命烈士陳喬年之間坎坷的父女情分。

一、陳氏一家族,一門皆忠烈

1927年7月4日的夜晚,在上海龍華地區,一位風華正茂的年輕男子被反動派強行押送上了刑場。這位年輕男子就是革命志士陳延年,同時也是我黨最初的發起者之一的陳獨秀先生的長子。在犧牲的時候,陳喬年不過29歲的年紀。

當時陳延年是中共江蘇省委書記,兼任中共五大中央委員,擔任着重要的職務,肩負着沉重的使命。當時的陳延年甯死不屈,敵人對他使用了很多殘忍的懲罰方式,比如老虎凳、辣椒水、插竹簽等。然而在酷刑之下,陳延年同志做到了堅持與堅守,硬是沒有透露分毫有用的消息。

在行刑的時候,陳延年光明磊落、視死如歸,在敵人的淫威之下他絕不屈服,即使是受刑也堅決要站立着。敵人惱怒于他的不守規矩,于是強行将他按倒在地。在敵人松懈的時候,陳延年用盡全力反抗,想要縱身躍下。最終,陳延年同志死于敵人的亂刀之下,被活活砍死。

陳喬年是陳延年的弟弟,在陳延年去世之後不久,他就因為唐瑞林等人的高密而不幸被捕。不過值得慶幸的是,當時國民黨并不知道他的真實身份,隻是單純地想從他嘴裡套出一些關于組織的相關資訊。

在陳喬年被捕之後,組織也在想方設法想将他救出來。當時有一位叫周之楚的革命戰士,就自告奮勇冒名頂替陳喬年前去受死。“革命可以沒有我周之楚,但革命絕對不能沒有陳喬年!”原本按照組織的計劃,陳喬年一定可以順利逃脫。

然而周之楚的父親舍不得三代單傳的獨生子,在得知兒子被反動派抓捕之後,竟然一時病急亂投醫,當下就喊出了“那是我兒子周之楚,不是陳喬年啊!”如此一來,陳喬年的身份曝光,最終周之楚和陳喬年都沒能逃過此劫難。

二、革命之路上的陳喬年

陳喬年是革命領袖陳獨秀與自己原配夫人高大衆的次子,陳獨秀的一生雖然有很多紅粉知己,但是真正無怨無悔為他誕育諸多子嗣的隻有原配高大衆一人。陳延年和陳喬年兄弟,都是一母同胞的。除此之外,他們還有一個妹妹,叫陳玉瑩。

當年高大衆也算是出身于官宦世家的千金大小姐,嫁給陳獨秀其實也算是下嫁。當時的陳獨秀不過是個剛剛中榜的秀才,一屋家産而無官制,高大衆嫁給他也吃了不少苦頭,至少是沒再過過出嫁前錦衣玉食的生活。

在陳氏兄弟年幼的時候,陳獨秀就已經走上了革命之路。因為工作繁忙的緣故,陳獨秀常常不着家。也正是是以,高大衆才會對他頗有埋怨。陳氏兄弟也因為母親的埋怨而與父親生了嫌隙,不過在他們長大明理之後,就開始贊同父親的做法了。長大之後的陳氏兄弟,也在父親的影響下走上了革命之路。

1919年,陳氏兄弟前往法國馬賽留學。在那裡,一場震驚世界震驚曆史的法國大革命剛剛結束不久。新思想在法國廣為傳播,陳氏兄弟也從中學到了不少。在回國之後,兄弟二人都在組織的安排下開始了自己的革命事業。

當時陳喬年被分去了北京地區當執行委員會組織部長,在李大钊的帶領之下,陳喬年在第一次國共合作的過程中不斷宣傳反帝反封建的思想,将自己的全部熱血都投入到了革命事業當中。不過在這裡,他也遇到了自己的愛情,結識了革命女戰士史靜儀。

三、陳喬年的遺腹子苗玉

陳氏兄弟其實在很多地方都有着相似之處,不過在感情這一問題之上,兩兄弟的觀念還是相差很大的。哥哥陳延年認為,人的精力是有限的,倘若自己的革命任務沒有完成,就不應該談婚論嫁,否則會影響革命事業。

與之相反,弟弟陳喬年則覺得,革命事業是一個漫長且艱巨的事業,自己需要做好長期奮鬥的準備。而在這一過程中,我們也不要過分壓抑自己的合理需求,比如說在感情上的需要。也正是是以,在遇見自己愛情的時候,陳喬年并沒有選擇逃避或将之拒之門外。

陳喬年在與史靜儀結婚後不久,兩人就有了自己的第一個孩子,陳喬年為之取名為陳紅五。不過遺憾的是,在戰争歲月中,這個孩子并沒有活多久就夭折了。此後不久,史靜儀又懷孕了,但在史靜儀懷孕期間,陳喬年卻不幸犧牲。

孩子生下來,史靜儀給她取名陳長鴻,悲痛至極的她隻好将孩子送給他人撫養,希望自己的孩子能夠平平安安一輩子,不要再經曆這樣的戰亂分離。幾經輾轉之後,終于在1994年,陳喬年與史靜儀的女兒被找到,不過當時的陳長鴻還不知道自己的真名,她給自己取了一個名字叫苗玉,此時的苗玉,已經是66歲的高齡老人了。

結語

時隔幾十年之後,苗玉終于知道了自己的身世,這場遲來的呼喚終于在陳喬年烈士的墓碑前得以實作。令人動容的是,雖然史靜儀不希望女兒再卷入鬥争之中,但是面臨着國家所面臨的困境,苗玉還是不假思索地加入其中,走上了自己父親母親曾經追尋的道路。努力為國家的建設與發展貢獻力量,雖然綿薄,但卻堅定!值得尊敬。

參考文獻:《陳獨秀孫女苗玉》《陳喬年》