撰文 | 于傑

采訪 | 于傑、黃持

編輯 | 黃持

出品|汽車産經

2021年底了,往年媒體都在年終策劃裡留出來一篇專門盤點傳統車企的銷量目标達成率。今年,沒有了。

在圍着新造車品牌轉的這一年裡,廠家直營、或者經銷商代理直營的模式,成了新品牌建立的“标配”,甚至一種“政治正确”。

2021年的管道故事圍繞“模式之争”四個字展開,但模式本身,卻沒有說出全部真相。

中國汽車流通協會最新釋出的資料顯示,從2018年到2020年三年間,700多家4S店陸續退出百強汽車4S店體系。

百強體系外的數量更龐大。資料顯示,2021年前6個月,4S店退網超過1000家。

另一邊則是汽車城市展廳和直營/代理直營門店的“興盛”。

蔚小理在今年底的直營店數量都将達到300家左右,越來越多的傳統車企的新品牌加入了直營的賽道:極氪、岚圖、大衆ID.、凱迪拉克電動車、福特電馬……

據說,東風标緻因為近幾年退網數量太多,不得不自建直營門店。

大衆們的“尴尬”

傳統經銷商集團轉型有幾難?

“所謂的代理制剛開頭的時候發票都是由廠家直接開給客戶的,發票流水都沒經過經銷商。現在已經在改了,現在是(廠家)開銷售發票給經銷商,經銷商再開發票給客戶。”日前,一位一汽-大衆經銷商告訴産經網。

這或許意味着,大衆為ID.系列純電動産品量身打造的代理直營體系,開始向傳統經銷商模式回歸。

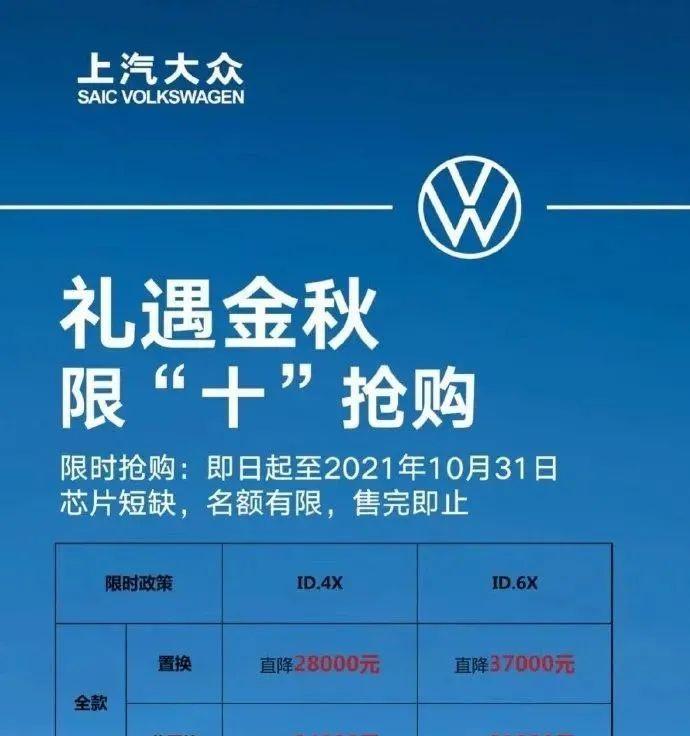

2021年10月中旬,一家上汽大衆經銷商釋出了ID系列的促銷優惠消息,力度不小。

這個消息很快引發很多已經購買大衆ID車主的不滿。因為在大衆承諾的“線上直營、線下經銷商代理制”的銷售模式下,很多人是沖着“官方統一”去的,結果先買的先吃虧、後買的還能再降幾萬,讓人難以接受。

事發後,上汽大衆官方表示将對個别私自調價的經銷商做出處罰:給予該經銷商扣除本月全部傭金及黃牌警告處罰。

産經網年底走訪了幾家大衆ID的城市展廳及代理直營門店,發現服務顧問及整體體驗等相較普通大衆4S店确實有明顯改進,但終端價格優惠現象依然存在。

為什麼辛苦轉型後的管道模式“一朝回到解放前”?為什麼要改變開發票走流水的程式,最終回到“壓庫—門店各自搞優惠政策—價格不統一”的老路上?

汽車産經網咨詢了幾位業内人士,總結了以下幾個理由(其實大大小小的影響因素還有很多):

“無論代理還是直營,銷售責任、産品三包責任就完全在于廠家了,跟經銷商沒關系。”

三包責任與經銷商無關,全都需要廠家承擔的話,意味着産品品質問題、客戶投訴處理等,都要送出到廠家層面,無論問題大小都要上報、層層審批。

“以前如果問題不大,或賠錢或換件等等,經銷商和消費者談一談私下解決很容易。”一位小鵬代理直營店的管理者對汽車産經網說,現在廠家解決客戶投訴的成本就會相對較高。要麼為了口碑,認賠、吃虧,要麼強勢一些像特斯拉那樣就打官司,“等于法務成本就很高。”

開票流水不經過經銷商,“會造成一種新的情況就是經銷商規模的大幅萎縮。”

原來年營業額上百億的經銷商集團,如果全部轉型代理制,沒有了銷售發票等流水,隻有代理傭金的收入,營業規模會很快縮到10億、甚至1億。這樣的狀況,一方面經銷商自身難以接受,另一方面“地方政府也不樂意。”

“還涉及到稅收的問題。比如消費稅如果改成購買的時候的消費稅,而不是夾在生産端,那你就變成說消費稅全部交到開票的所在地。那地方也不支援。”

最後,對年銷百萬的“大衆們”來說,代理直營不能壓庫、沒辦法批售,想要一些好看的業績資料就很難了。

總之,百萬車企+大經銷商集團的傳統汽車銷售組合模式中,通過現有經銷商轉型代理直營是一件“牽一發動全身”的事,多半落得一個誰都不讨好的多輸局面。

特斯拉“撤退”背後

直營也不能一條道走到黑

今年8月份,多家媒體跟進報道了特斯拉直營門店正在退出一線城市商超,開始管道模式變革的消息。

模式變革的原理有二:第一,特斯拉品牌知名度已經打開,不再需要商超的高流量來觸達使用者,減少商超門店可以降低成本。第二,随着銷量規模的提高,特斯拉需要建設更多的售後中心來滿足需求。

一個細節是,據報道,特斯拉尋找建設售後中心的場地都集中在傳統汽車商圈附近,“找了很多傳統汽車經銷商的投資人進行談判,想要租他們的場地,建設‘前店後廠’的網點。”

有媒體據此分析,特斯拉的撤退或将引領新造車回歸汽車城的潮流,但汽車産經網認為,這是新造車企業銷量規模擴大後,“不得不”重新借力傳統管道的信号。

至少在北京等一線城市、六環之内汽車銷售網絡布局幾乎飽和的情況下,新造車勢力的版圖想要進一步擴張,除了租賃、買賣亦或合作已有的傳統管道,其實也沒有更好的辦法(如果這家傳統4S店擁有巨難申請的钣噴等資質就更好了)。

此外,一位小鵬的代理直營店投資人告訴汽車産經網,對新造車企業來說單打獨鬥式地建立一個直營店,成本問題都還在其次,耗費的人力時間成本才是最大的麻煩。

這也是越來越多的新造車選擇和傳統經銷商合作采用代理直營模式的原因之一。

據了解,無論傳統車企還是新造車勢力,每開設一家廠家直營店都需要注冊一家新的公司。

“小鵬早期一些直營店是我幫忙開的,我有一個團隊4、5個人專門注冊公司的,好麻煩的。當時(小鵬)還沒有上市,上市就更麻煩。你要公告多少天開多少店。等等。” 上述投資人說。

今年蔚小理銷量各有亮點,有業内人士分析認為,小鵬的強勢增長很大一部分歸功于其“直營+代理”的管道布局數量——今年三季度小鵬的銷售門店已擴張至271家(超過蔚來和理想),其中一多半為代理直營店。

這就像零跑汽車副總裁趙剛說的,“直營模式的爆發力很弱,覆寫不了足夠多的區域,成本效率也會很低。”

内部人士透露,接下來蔚來也要開始招管道代理了。

坦克300加價傳遞、零跑提車高額收費……

哪種模式才是真香?

“經銷商一想這個車将來能火,我一口氣下它50個,比如長城坦克300。好賣了我還能加錢賣。不好賣,我(給車企的)定金都不要了。”

一位汽車經銷商這樣描述傳統4S店的訂車“原則”。

盡管坦克300的加價傳遞風波已經落停,官方回應:永久取消涉事經銷商的經營授權。但在2021年晶片荒的大背景下,坦克300隻是傳統經銷商模式的一個極端表現,更多的加價潛規則每天都在如常進行。

而與4S店加價風波同時進行的,是零跑汽車直營代理商高額收取上牌費和金融服務費。

今年9月底10月初,越來越多的零跑車主吐槽在提車環節被“大出血”:

比如“15萬的車要7000的保險”,比如有門店銷售人員說,因為“車輛是廠家直銷,門店隻是授權代為傳遞客戶車輛,門店是沒有利潤的”,是以隻能在分期購車、上牌服務、車輛裝飾燈方面變相收費……

以代理上牌為例,蔚來一般在700元左右,理想在800元左右(各地區的标準不同),零跑汽車的2000-3000元的收費标準明顯比其它造車品牌高。

原本以為在4S店經銷商的常年潛規則對比之下,新造車的代理直營會是一股清流,沒想到零跑的代理商棋高一着,車價統一也能想出“捆綁銷售”的高招。

究其根本,是代理直營的進出門檻都很低。

一位資深管道投資人對汽車産經網說:由于早期新造車勢力沒什麼知名度、産品也沒幾款,大的經銷商集團都不太願意接活兒。是以隻能自建直營店,或者找一些“散戶”(擁有幾家門店的小投資人)合作。

而在2019年前後,采用代理直營模式的新造車企業(比如小鵬),退網的情況也很普遍。“因為銷量還沒有上來。”

總之,最初願意代理新造車品牌的,也是汽車管道裡的“新勢力”:

一個店面、擺一台車,就能開張營業了。每賣一台車收一筆傭金,如果品牌發展穩定,那就像朝九晚五的上班族一樣收入穩定。

“我現在就像滴滴平台裡的計程車司機。都歸它(廠家)管,它幫你配置設定資源。線索、客戶資訊都在它那。這也意味着滴滴司機門檻很低,誰好我就去誰那。滴滴今天不好開了我就開首汽。”

一位已經轉型做代理直營的經銷商這樣形容自己與廠家松散捆綁的狀态。

再回到“中間商賺差價”的問題上,既然傳統4S店、代理直營點都有玩存在某種問題或陰謀的可能,廠家直營店是不是更香?

“你可以看下那些上市的新造車企業的财報,它的銷售費用占比和傳統車企的對比一下,雖然它是統一價,但它銷售費用一樣加上了。不省錢。”

一位車企内部人士對汽車産經網說,隻不過直營店的體驗讓客戶感覺更好。

而且,“直營也不适合那些想要買到現車的客戶。”

寫在最後

“其實終端價格統一跟不統一,有點波動是很正常,但是會不會大幅度的不統一主要取決于生産廠商會不會不斷給自己加碼,一旦追求超出它的銷售能力的量,都會産生甩賣。”

盈衆汽車集團一位經銷商對汽車産經網說,無論統一價格、還是讓消費這體驗更好,和直營模式本身都沒有關系,更多的取決于生産廠家對目标的追求。

“現在傳統汽車廠家直營想要掌握一手的客戶資源,但其實很多廠家以前根本不重視這些客戶資訊的,更新都不更新。而且它也不會跟客戶互動。那你現在(直營)留一大堆姓名、電話号碼有什麼用?現在做營銷肯定不是這樣子的,對吧?”

傳統車企希望通過管道轉型握住抓住新消費時代的流量密碼,新造車品牌想通過全新的直營模式打造新與舊的護城河……

但,不存在完美的模式,就像不存在一蹴而就的成功。