在當下,如果一個青年人留着長胡子,那麼,無非會被視為兩種可能:一種是不注意形象,不修邊幅之輩;另一種,則會被視為搞藝術的:比如行為藝術。因為在當下,即便是中年大叔,也都盡量每天刮胡子,力求樹立較好的外觀形象。

但是在古代,卻截然相反:在古代,成年人留胡子才是正常現象,否則則會被視為不正常的展現。

那麼,為什麼現在的中國人很少留胡子,但是古代留胡子的人很多?個人認為,主要在于以下幾個方面:

力量

我國古代社會以農耕為主——以男字為例,所謂男者,田中有力氣的人為标志。古代男子的職業,大多數是務農或者當兵,而這都需要力量。而胡子是雄性的象征,胡子茂密、色澤光亮,可以被視為男人有力量,反之,則不同。是以,在古代,留胡子是為了證明自己有力量,而沒有胡子的,要麼是有一些難以啟齒的疾病,要麼是閹人,這些都不是光彩的事情。在這種價值觀下,當然要留胡子了。

審美

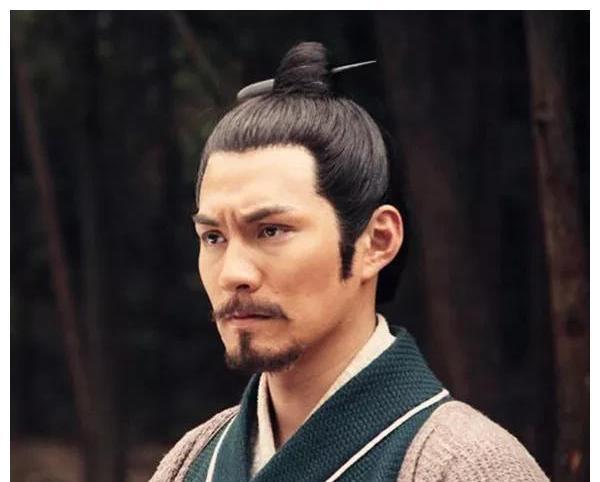

所謂“自古美女愛英雄”。何為英雄?自古以來都是以成敗論英雄。而成敗,大多是以财富為衡量的。在古代,依靠科舉翻身屬于小機率事件,而經商,則是被曆代朝廷所打壓的行為。是以,大多數古代成功人士所依靠的翻身法寶,就是前文說的力氣。而有力氣的人翻身容易,在形成一種觀念後,會不經意間影響到審美——比如認為成功人士的形象都是孔武有力的,而孔武有力的标配,則是留着美髯。

于是,在審美觀念的導向下,古代男子為了追求美,也會選擇留胡子。在這樣的氛圍下,不留胡子的,反而屬于另類。

文化觀念

在我國古代,儒家思想為曆代官方所奉行,并成為社會價值觀的導向依據,儒家聖賢的教導影響力,甚至要比古代帝王的旨意要強大。

儒家奉行忠孝思想,甚至還有《孝經》這類儒家經典流傳至今,著名的《二十四孝》故事,其實就是儒家文化的一種極端展現。

在儒家的孝文化中,人的身體、生命都來自父母,不屬于自己(當然和忠于天子發生沖突的時候,忠優先于孝),而身體包括頭發、胡子。

是以在這種價值觀影響下,在古代,剃頭發也屬于刑罰之一,文化意義上等同損害一個人的身體,目的是讓這個人背負不孝的罪名被唾棄。滿清入關之時,之是以遭遇民間自發力量抵抗許多年,并非漢族百姓多懷念明朝,而是因為滿清的剃發令,在文化上讓漢人百姓難以接受。

在這種文化觀念主導下,胡子也同樣成了不能剃的東西,是以,古人熱衷留胡子。