二十世紀七十年代,中外國文詞典編寫出版規劃座談會在廣州召開。會議規劃由全國十餘個省市合作,用八年時間編寫出版160種中外國文詞典。其中《辭源》修訂由廣東省牽頭,多省協作完成。本文回顧這段曆史,對今後的辭書編訂出版工作具有借鑒意義。

本文刊登于《随筆》2021年第5期,已獲授權轉載

一九七五年五月二十三日至六月十七日,國家出版局和教育部聯合在廣州東方飯店召開中外國文詞典編寫出版規劃座談會。參加會議的有北京、上海、廣東等13個省市文教、出版部門負責同志及高等院校教師等共115人。原本在北京召開的會議移師廣州,又是在這樣一個風雨如磐、雲山霧罩的政治氣候之下,使得會議格外引人注意。

會議重點讨論《一九七五年至一九八二年中外國文詞典編寫出版規劃(草案)》。會議報告及規劃(草案)當年八月經周恩來總理簽發,由國務院批轉下發各省市自治區及國務院各部委。規劃要求全國17個省市通力合作,用八年時間編寫出版160種中外國文詞典。這是中國前所未有的浩大出版工程,極為震動人心。

這一計劃當中,修訂《辭海》《辭源》和新編《漢語大字典》《漢語大詞典》是重中之重。其中,《辭海》修訂由上海人民出版社負責;《辭源》修訂由廣東省牽頭,廣西、河南、湖南等省(區)協作,商務印書館出版;新編《漢語大字典》由湖北、四川負責,湖北人民出版社出版;新編《漢語大詞典》由上海市牽頭,山東、江蘇、浙江、安徽協作,上海人民出版社出版。

廣東作為會議東道主,除牽頭《辭源》修訂之外,另承擔《漢語諺語詞典》《漢語虛字用法字典》《簡明現代美國俚語詞典》《英語基本詞用法詞典》《英漢圖解詞典》《泰漢詞典》《簡明英漢詞典》《簡明法漢詞典》《簡明德漢詞典》等9部詞典,數量僅次于上海(14部)和北京(10部),在當時中央級出版社集中于北京、上海又是中央确定的“全國性出版社”的情況下,作為地方出版的廣東,顯然是最大赢家(大部分省市隻承擔1-2部)。

《辭源》由商務印書館在一九一五年出版,“羅書十餘萬卷,曆八年而始竣”,是中國第一部現代意義上的大型辭書。一九三一年,商務印書館出版方毅主編的《辭源》續編,增補詞條3萬餘。一向不懼與商務印書館正面競争的中華書局,不甘落後,費時二十餘年,于一九三六年出版《辭海》來争奪市場。《辭源》《辭海》兩書出版之後,一以語詞引書見長,一以百科釋義為要,各擅勝場,成為讀書界的常備工具書,為商務印書館和中華書局赢得巨大聲譽,當然也賺了不少錢。

不過,也有批評。據《辭海》主編舒新城說,有人挖苦“《辭海》非海,《辭源》無源”,說的是《辭海》收錄辭條太少,《辭源》的辭條則溯源不夠,讓他非常難受。為此,兩辭出版後,增補修訂就已着手。但因種種原因未果。(《辭源》在1939年出版正續兩編合訂本,1951年出版改編本,均不是真正意義上的全面修訂)

《辭源》1915年版上下冊;《辭源》續編1931年版

新中國成立後,意識形态、社會面貌發生巨變,《辭源》《辭海》各種不合時宜暴露無遺。一九五七年至一九五八年,最高領袖訓示要修訂兩書,分别由陳翰伯主持的商務印書館和金燦然主持的中華書局落實。為改變“非海無源”現狀,“修訂”實際上就成了新編。新《辭源》的目标是編成“閱讀一般古籍用的工具書”“成為古典文史研究工作者用的參考書”。新《辭海》的目标是“分類百科詞典”。前者以古代語詞為主,後者為現代分科語詞,兩者各有定位,相輔相成。因政治運動頻繁,《辭海》主編舒新城去世(1960年)等原因,兩書修訂時斷時續,終于停止(《辭源》曾于1964年出版第一分冊)。

為什麼這樣一部篇幅龐大、專業艱深的商務版重頭書會由廣東省牽頭修訂?廣東人民出版社在一九七一年全國出版工作會議後,改由省委政工組直接上司,政治地位突然提高。省委接連派出黃文俞(1971年)、楊奇(1974年)到社主政,兩人均是新聞戰線老兵,在東江抗日根據地、香港等地辦報辦刊,新中國成立後都曾擔任《南方日報》社長、總編輯。黃文俞和楊奇接連掌舵,為該社發展注入相當活力。這段時期,中央接連組織翻譯出版世界各國曆史、地理圖書,廣東均作為重點省市參加。根據中央指令,中共廣東省委成立專門工作小組,負責亞太地區國别史及地理情況介紹等圖書,由廣東人民出版社具體實施。經過數年努力,先後出版了唐陶華、朱傑勤翻譯的《關島全史》(上、中、下三卷);何肇發、金應熙翻譯的《澳洲簡史》;馬采翻譯的《薩摩亞史》;陳一百、吳江霖翻譯的《新幾内亞簡史》;張華能等翻譯的《紐西蘭簡史》,以及《1900年後的西南太平洋》《所羅門群島》《美拉尼西亞地理概述》《法屬太平洋群島》等。史稱“灰皮書”。組織實施全國性的大項目,使原來隻局限于出版廣東地方題材且多為通俗小冊子的廣東人民出版社得到極大鍛煉,積累了較為豐富的經驗。上述項目實施于一九七一年至一九七四年,緊接着一九七五年開始實施中外國文詞典編寫出版項目,廣東敢于接手《辭源》修訂的重大任務,應該還是有一定底氣的。

廣東人民出版社參與修訂的編輯人員有:吳康(前排左5)、楊以凱(第2排右4),白嘉荟(後排左2)、徐魏(第2排右4)、曾定夷(第2排左4)

有一個插曲值得一說。或許是巧合,也可能會前溝通過。當中外國文詞編寫出版規劃座談會在廣州召開時,《辭源》修訂相關各方竟然是三位說粵語而且早已相熟的廣東人:一位是召集會議的具體負責人、國家出版局出版部主任許力以(廣東遂溪人),一位是商務印書館總經理陳原(廣東新會人),一位是會議東道主、廣東人民出版社革委會主任楊奇(廣東中山人)。會議确定由廣東、廣西、湖南、河南四省區與商務印書館共同編纂,據陳原回憶:“誰來挂帥?這個問題不好解決。此時楊奇(當時主持廣東的出版工作)挺身而出,他來‘牽頭’。……楊奇是勇敢的、堅定的,而且是熱心腸的,善于做組織工作的出版家和學問家。他不僅‘牽頭’,而且‘牽’出了一隻‘頭羊’,那就是黃秋耘。”

楊奇與黃秋耘(右)

陳原用“牽出了一隻頭羊”來調侃黃秋耘,真可謂語言學家的神來之筆。黃秋耘(1918-2001),籍貫廣東順德,出生于香港。是一九三六年就加入中國共産黨的老革命,能文能武。新中國成立後先後任華南文藝學院教員、《南方日報》編委、中共中央聯絡部研究員、新華通訊社組長、新華社福建分社代社長。一九五四年任中國作家協會《文藝學習》雜志常務編委。一九五九年調中央宣傳部《文藝報》工作。一九六六年調《羊城晚報》社任編委。“文革”期間下放英德“五七”幹校勞動。一九七〇年調廣東省革命委員會宣傳部工作。一九七一年調廣東人民出版社工作,後任社革命委員會副主任。以黃秋耘的資曆和“本事”,願意擔任這項耗時費力的艱巨任務,連陳原也深感意外。當時就有人說黃秋耘是“遁入空門”(意為躲避運動)。一九七五年十月二十五日,黃秋耘緻信張光年,形容自己年輕時參加革命、晚年參與修訂《辭源》是“青春作賦,皓首窮經”。信中說:“對于我來說,這種工作也許是更為合适的。我已年近六旬,總希望在自己的晚年對黨對人民多少作出一點貢獻,聊以補過。”

因為《辭源》修訂是國家任務,廣東方面相當重視,省委成立省上司牽頭的廣東省中外國文詞典工作上司小組,另成立廣東省《辭源》修訂編審小組,黃秋耘任組長,牌子挂在廣東人民出版社(廣州市新基路17号)。出版社方面,專設廣東省修訂《辭源》編輯室,負責具體工作。四省區修訂完成初稿後,商務印書館集中審稿,黃秋耘赴京,負責統稿審訂。廣東這邊,改由吳康(時任廣東科技出版社副社長,1978年廣東省出版事業管理局成立後,辭源修訂工作改由省出版局統籌,科技社為局直屬機關)負責對接。

《辭源》修訂工程浩大,四省與商務印書館分工協作,楊奇與黃秋耘顯示了高超的組織協調能力。期間先後在廣州、鄭州、桂林和長沙召開四次協作會議。其中一九七七年一月長沙會議上,陳原做了七個小時的講話,後以《劃清詞典工作中的若幹是非界限》為題,刊發于《中國國文》一九七八年第一期,成為新時期詞典編纂的經典文獻。

《中國國文》1978年第1期

一九七八年二月,接國家出版局通知,作為新版《辭源》三位總纂之一,黃秋耘赴京,進行《辭源》定稿工作。當時文藝界春風乍起,“有人勸我繼續搞文藝工作,但在我現在承擔的任務完成之前,恐怕很難兼顧了”。可見黃秋耘對于這項工作的重視和投入。

詞典編纂是苦差事,陳原形容為“跳進火海”。不過,飽受運動折騰的專家學者們一旦得到機會投入工作,熱情極為高漲。“每次會上都争論得面紅耳赤,為一個提法,為一個詞例,為細則中的一條規定,為别人一句不甜不鹹的話,為說者無意甚至出發點是好意而聽者卻多心的完全無資訊量的廢話,甚至為去不去什麼處所通路,吵呵吵呵——然而工作都是認真的,水準有高低,然而工作起來是那麼頂真。”具有辭書專家、語言學家和出版家多重身份的陳原,如此形容《辭源》修訂之“頂真”:“假如《辭源》共有10萬個詞條,每個詞條多用一個不必要的字,那就等于憑空增加10萬字,10萬個完全不必要的字,10萬字排成32開本有200多頁,即要讀者多花五六角錢——買10萬字完全‘言之無物’的東西!”這就不難了解,在北京的集中統稿時間長達兩年多,因為學者們是“一個詞目一個詞目地查證、争論、修改、增補、定稿”的。

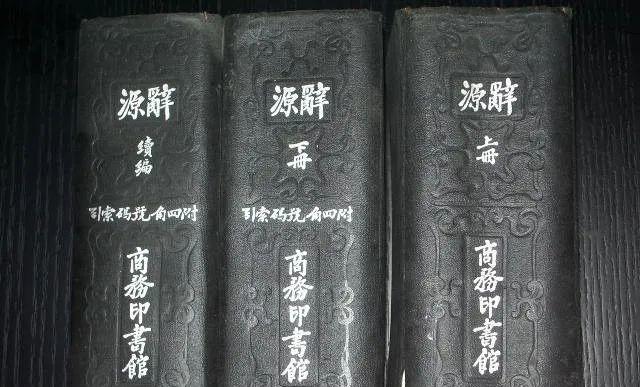

一九七九年完成統稿付印,再經十個校次的編輯及專業校對審校,1400萬言的四卷本新編《辭源》(3620頁正文,123頁索引)至一九八三年全部由商務印書館出齊。項目從啟動到出書,前後曆時九年多,參與人數上千人。新編《辭源》(封面設計姜梁)用了深褐色分格花草圖案,中嵌著名教育家、出版家、作家葉聖陶題寫的書名,深沉堅實,樸素大方。

新編《辭源》出版之後,廣受好評。從此,學術界和辭書界有了新《辭源》(1983年版)和舊《辭源》(1915年版)之分。新《辭源》把全部自然科學、社會科學、應用技術的詞語以及翻譯詞語全部删去(歸入《辭海》),而大量擴充了古代漢語語詞。“新《辭源》以收古舊詞語為主,舊《辭源》努力收集和擴充的卻是新詞新語。這是一個很大的改變,由普通百科性詞典變成了普通古漢語詞典”。徹底改變了“《辭源》無源”的狀況。

《辭源》1983年版四卷本

一九七九年七月七日廣東省《辭源》修訂編輯室為慶祝大功告成,曾拍攝合影紀念,因當時黃秋耘在商務印書館做最後的審訂工作,故沒有參加。知曉内情的許力以在回憶錄中說:“在修訂《辭源》的工作中,有一大批的專家,其中黃秋耘、劉葉秋先生更是出力不小。”(據陳原回憶,商務印書館負責審訂和統稿的是“詞典界内的裡手吳澤炎”,後來劉中秋加入)

不知道是否有心靈感應,幾乎與大陸同步,王雲五主持下的台灣商務印書館決定修訂《辭源》。一九七六年四月,已經89歲高齡的王雲五“決計于一年内将《辭源》徹底修正增補,拟聘政大中文研究所教授王夢鴿君主持其事”。王雲五親自拟寫了《增修辭源工作凡例》《增修辭源序》。一九七九年四月,台灣商務印書館出版《增修辭源》(上、下兩冊,正文2464頁,索引284頁)。三個多月後,王雲五溘然長逝。

台灣出版《增修辭源》雖然先于大陸,但沿襲舊《辭源》“語詞為主,兼及百科”的路數,且是短時間而成的急就章,顯然與大陸版不在一個檔次。這是大陸版推出時,香港立馬從大陸引進新《辭源》,推出繁體中文版在海外發行的主要原因。王雲五以傳承民國時期的老商務精神為己任,從政壇“裸退”後重振台灣商務印書館,台灣《增修辭源》是他生前最後經手的一個民國時期商務印書館重大修訂項目,雖然不盡如人意,也算告慰平生了。

《編舟記》劇照

寫作此文前,看了一部日本影片《編舟記》,難為主創将詞典編撰出版這樣一個枯燥到乏味的題材,弄得跌宕起伏。表現宅男“匠心”的影片不但獲得日本電影學院獎,并且創造了極佳的票房,着實讓平日總是藏身幕後的出版人、詞典編纂者火了一把。陳原有一段話:“凡編詞典在開始時都以為很快可以竣工,這就是說,沒有編過辭書的,決不領會這是一種‘艱辛的曆程’,千頭萬緒,一延再延,然後頓時醒悟,原來編纂辭書是一件需要毅力、耐力、認真,不怕煩瑣而又艱辛的一項勞動。”倒是蠻契合《編舟記》所要表達的意境。筆者這幾年主編《嶺南文化辭典》新聞出版卷,也算略有領會。

辭書關乎國運。“一國之文化常與其辭書相比例。”一百多年前,陸爾奎主編《辭源》,就是有感于“國無辭書,無文化之可言也”。新中國成立後,最高領袖、大國總理先後發話要修訂《辭源》《辭海》。現在,新編《辭源》出版已經過去快四十年,回顧這一段曆史,應該還有它的現實意義吧。

作者簡介:

金炳亮

1989年畢業于中山大學曆史系,2000-2001年不列颠哥倫比亞大學(UBC)通路學者。資深出版人,編審,2016年獲“廣東省出版名家”榮譽稱号。業餘從事中國近現代史研究,在《中山大學學報》《史學月刊》《出版史研究》《中國出版》《中國編輯》《出版科學》等期刊發表論文三十餘篇。