二十世纪七十年代,中外语文词典编写出版规划座谈会在广州召开。会议规划由全国十余个省市合作,用八年时间编写出版160种中外语文词典。其中《辞源》修订由广东省牵头,多省协作完成。本文回顾这段历史,对今后的辞书编订出版工作具有借鉴意义。

本文刊登于《随笔》2021年第5期,已获授权转载

一九七五年五月二十三日至六月十七日,国家出版局和教育部联合在广州东方宾馆召开中外语文词典编写出版规划座谈会。参加会议的有北京、上海、广东等13个省市文教、出版部门负责同志及高等院校教师等共115人。原本在北京召开的会议移师广州,又是在这样一个风雨如磐、云山雾罩的政治气候之下,使得会议格外引人注意。

会议重点讨论《一九七五年至一九八二年中外语文词典编写出版规划(草案)》。会议报告及规划(草案)当年八月经周恩来总理签发,由国务院批转下发各省市自治区及国务院各部委。规划要求全国17个省市通力合作,用八年时间编写出版160种中外语文词典。这是中国前所未有的浩大出版工程,极为震动人心。

这一计划当中,修订《辞海》《辞源》和新编《汉语大字典》《汉语大词典》是重中之重。其中,《辞海》修订由上海人民出版社负责;《辞源》修订由广东省牵头,广西、河南、湖南等省(区)协作,商务印书馆出版;新编《汉语大字典》由湖北、四川负责,湖北人民出版社出版;新编《汉语大词典》由上海市牵头,山东、江苏、浙江、安徽协作,上海人民出版社出版。

广东作为会议东道主,除牵头《辞源》修订之外,另承担《汉语谚语词典》《汉语虚字用法字典》《简明现代美国俚语词典》《英语基本词用法词典》《英汉图解词典》《泰汉词典》《简明英汉词典》《简明法汉词典》《简明德汉词典》等9部词典,数量仅次于上海(14部)和北京(10部),在当时中央级出版社集中于北京、上海又是中央确定的“全国性出版社”的情况下,作为地方出版的广东,显然是最大赢家(大部分省市只承担1-2部)。

《辞源》由商务印书馆在一九一五年出版,“罗书十余万卷,历八年而始竣”,是中国第一部现代意义上的大型辞书。一九三一年,商务印书馆出版方毅主编的《辞源》续编,增补词条3万余。一向不惧与商务印书馆正面竞争的中华书局,不甘落后,费时二十余年,于一九三六年出版《辞海》来争夺市场。《辞源》《辞海》两书出版之后,一以语词引书见长,一以百科释义为要,各擅胜场,成为读书界的常备工具书,为商务印书馆和中华书局赢得巨大声誉,当然也赚了不少钱。

不过,也有批评。据《辞海》主编舒新城说,有人挖苦“《辞海》非海,《辞源》无源”,说的是《辞海》收录辞条太少,《辞源》的辞条则溯源不够,让他非常难受。为此,两辞出版后,增补修订就已着手。但因种种原因未果。(《辞源》在1939年出版正续两编合订本,1951年出版改编本,均不是真正意义上的全面修订)

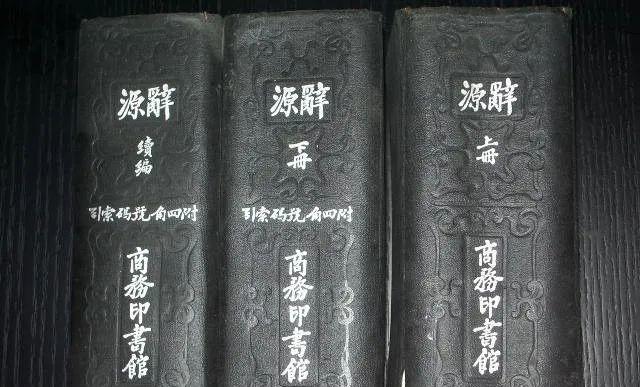

《辞源》1915年版上下册;《辞源》续编1931年版

新中国成立后,意识形态、社会面貌发生巨变,《辞源》《辞海》各种不合时宜暴露无遗。一九五七年至一九五八年,最高领袖指示要修订两书,分别由陈翰伯主持的商务印书馆和金灿然主持的中华书局落实。为改变“非海无源”现状,“修订”实际上就成了新编。新《辞源》的目标是编成“阅读一般古籍用的工具书”“成为古典文史研究工作者用的参考书”。新《辞海》的目标是“分类百科词典”。前者以古代语词为主,后者为现代分科语词,两者各有定位,相辅相成。因政治运动频繁,《辞海》主编舒新城去世(1960年)等原因,两书修订时断时续,终于停止(《辞源》曾于1964年出版第一分册)。

为什么这样一部篇幅庞大、专业艰深的商务版重头书会由广东省牵头修订?广东人民出版社在一九七一年全国出版工作会议后,改由省委政工组直接领导,政治地位突然提高。省委接连派出黄文俞(1971年)、杨奇(1974年)到社主政,两人均是新闻战线老兵,在东江抗日根据地、香港等地办报办刊,新中国成立后都曾担任《南方日报》社长、总编辑。黄文俞和杨奇接连掌舵,为该社发展注入相当活力。这段时期,中央接连组织翻译出版世界各国历史、地理图书,广东均作为重点省市参加。根据中央指令,中共广东省委成立专门工作小组,负责亚太地区国别史及地理情况介绍等图书,由广东人民出版社具体实施。经过数年努力,先后出版了唐陶华、朱杰勤翻译的《关岛全史》(上、中、下三卷);何肇发、金应熙翻译的《澳大利亚简史》;马采翻译的《萨摩亚史》;陈一百、吴江霖翻译的《新几内亚简史》;张华能等翻译的《新西兰简史》,以及《1900年后的西南太平洋》《所罗门群岛》《美拉尼西亚地理概述》《法属太平洋群岛》等。史称“灰皮书”。组织实施全国性的大项目,使原来只局限于出版广东地方题材且多为通俗小册子的广东人民出版社得到极大锻炼,积累了较为丰富的经验。上述项目实施于一九七一年至一九七四年,紧接着一九七五年开始实施中外语文词典编写出版项目,广东敢于接手《辞源》修订的重大任务,应该还是有一定底气的。

广东人民出版社参与修订的编辑人员有:吴康(前排左5)、杨以凯(第2排右4),白嘉荟(后排左2)、徐魏(第2排右4)、曾定夷(第2排左4)

有一个插曲值得一说。或许是巧合,也可能会前沟通过。当中外语文词编写出版规划座谈会在广州召开时,《辞源》修订相关各方竟然是三位说粤语而且早已相熟的广东人:一位是召集会议的具体负责人、国家出版局出版部主任许力以(广东遂溪人),一位是商务印书馆总经理陈原(广东新会人),一位是会议东道主、广东人民出版社革委会主任杨奇(广东中山人)。会议确定由广东、广西、湖南、河南四省区与商务印书馆共同编纂,据陈原回忆:“谁来挂帅?这个问题不好解决。此时杨奇(当时主持广东的出版工作)挺身而出,他来‘牵头’。……杨奇是勇敢的、坚定的,而且是热心肠的,善于做组织工作的出版家和学问家。他不仅‘牵头’,而且‘牵’出了一只‘头羊’,那就是黄秋耘。”

杨奇与黄秋耘(右)

陈原用“牵出了一只头羊”来调侃黄秋耘,真可谓语言学家的神来之笔。黄秋耘(1918-2001),籍贯广东顺德,出生于香港。是一九三六年就加入中国共产党的老革命,能文能武。新中国成立后先后任华南文艺学院教员、《南方日报》编委、中共中央联络部研究员、新华通讯社组长、新华社福建分社代社长。一九五四年任中国作家协会《文艺学习》杂志常务编委。一九五九年调中央宣传部《文艺报》工作。一九六六年调《羊城晚报》社任编委。“文革”期间下放英德“五七”干校劳动。一九七〇年调广东省革命委员会宣传部工作。一九七一年调广东人民出版社工作,后任社革命委员会副主任。以黄秋耘的资历和“本事”,愿意担任这项耗时费力的艰巨任务,连陈原也深感意外。当时就有人说黄秋耘是“遁入空门”(意为躲避运动)。一九七五年十月二十五日,黄秋耘致信张光年,形容自己年轻时参加革命、晚年参与修订《辞源》是“青春作赋,皓首穷经”。信中说:“对于我来说,这种工作也许是更为合适的。我已年近六旬,总希望在自己的晚年对党对人民多少作出一点贡献,聊以补过。”

因为《辞源》修订是国家任务,广东方面相当重视,省委成立省领导牵头的广东省中外语文词典工作领导小组,另成立广东省《辞源》修订编审小组,黄秋耘任组长,牌子挂在广东人民出版社(广州市新基路17号)。出版社方面,专设广东省修订《辞源》编辑室,负责具体工作。四省区修订完成初稿后,商务印书馆集中审稿,黄秋耘赴京,负责统稿审订。广东这边,改由吴康(时任广东科技出版社副社长,1978年广东省出版事业管理局成立后,辞源修订工作改由省出版局统筹,科技社为局直属单位)负责对接。

《辞源》修订工程浩大,四省与商务印书馆分工协作,杨奇与黄秋耘显示了高超的组织协调能力。期间先后在广州、郑州、桂林和长沙召开四次协作会议。其中一九七七年一月长沙会议上,陈原做了七个小时的讲话,后以《划清词典工作中的若干是非界限》为题,刊发于《中国语文》一九七八年第一期,成为新时期词典编纂的经典文献。

《中国语文》1978年第1期

一九七八年二月,接国家出版局通知,作为新版《辞源》三位总纂之一,黄秋耘赴京,进行《辞源》定稿工作。当时文艺界春风乍起,“有人劝我继续搞文艺工作,但在我现在承担的任务完成之前,恐怕很难兼顾了”。可见黄秋耘对于这项工作的重视和投入。

词典编纂是苦差事,陈原形容为“跳进火海”。不过,饱受运动折腾的专家学者们一旦得到机会投入工作,热情极为高涨。“每次会上都争论得面红耳赤,为一个提法,为一个词例,为细则中的一条规定,为别人一句不甜不咸的话,为说者无意甚至出发点是好意而听者却多心的完全无信息量的废话,甚至为去不去什么处所访问,吵呵吵呵——然而工作都是认真的,水平有高低,然而工作起来是那么顶真。”具有辞书专家、语言学家和出版家多重身份的陈原,如此形容《辞源》修订之“顶真”:“假如《辞源》共有10万个词条,每个词条多用一个不必要的字,那就等于凭空增加10万字,10万个完全不必要的字,10万字排成32开本有200多页,即要读者多花五六角钱——买10万字完全‘言之无物’的东西!”这就不难理解,在北京的集中统稿时间长达两年多,因为学者们是“一个词目一个词目地查证、争论、修改、增补、定稿”的。

一九七九年完成统稿付印,再经十个校次的编辑及专业校对审校,1400万言的四卷本新编《辞源》(3620页正文,123页索引)至一九八三年全部由商务印书馆出齐。项目从启动到出书,前后历时九年多,参与人数上千人。新编《辞源》(封面设计姜梁)用了深褐色分格花草图案,中嵌著名教育家、出版家、作家叶圣陶题写的书名,深沉坚实,朴素大方。

新编《辞源》出版之后,广受好评。从此,学术界和辞书界有了新《辞源》(1983年版)和旧《辞源》(1915年版)之分。新《辞源》把全部自然科学、社会科学、应用技术的词语以及翻译词语全部删去(归入《辞海》),而大量扩充了古代汉语语词。“新《辞源》以收古旧词语为主,旧《辞源》努力收集和扩充的却是新词新语。这是一个很大的改变,由普通百科性词典变成了普通古汉语词典”。彻底改变了“《辞源》无源”的状况。

《辞源》1983年版四卷本

一九七九年七月七日广东省《辞源》修订编辑室为庆祝大功告成,曾拍摄合影纪念,因当时黄秋耘在商务印书馆做最后的审订工作,故没有参加。知晓内情的许力以在回忆录中说:“在修订《辞源》的工作中,有一大批的专家,其中黄秋耘、刘叶秋先生更是出力不小。”(据陈原回忆,商务印书馆负责审订和统稿的是“词典界内的里手吴泽炎”,后来刘中秋加入)

不知道是否有心灵感应,几乎与大陆同步,王云五主持下的台湾商务印书馆决定修订《辞源》。一九七六年四月,已经89岁高龄的王云五“决计于一年内将《辞源》彻底修正增补,拟聘政大中文研究所教授王梦鸽君主持其事”。王云五亲自拟写了《增修辞源工作凡例》《增修辞源序》。一九七九年四月,台湾商务印书馆出版《增修辞源》(上、下两册,正文2464页,索引284页)。三个多月后,王云五溘然长逝。

台湾出版《增修辞源》虽然先于大陆,但沿袭旧《辞源》“语词为主,兼及百科”的路数,且是短时间而成的急就章,显然与大陆版不在一个档次。这是大陆版推出时,香港立马从大陆引进新《辞源》,推出繁体中文版在海外发行的主要原因。王云五以传承民国时期的老商务精神为己任,从政坛“裸退”后重振台湾商务印书馆,台湾《增修辞源》是他生前最后经手的一个民国时期商务印书馆重大修订项目,虽然不尽如人意,也算告慰平生了。

《编舟记》剧照

写作此文前,看了一部日本影片《编舟记》,难为主创将词典编撰出版这样一个枯燥到乏味的题材,弄得跌宕起伏。表现宅男“匠心”的影片不但获得日本电影学院奖,并且创造了极佳的票房,着实让平日总是藏身幕后的出版人、词典编纂者火了一把。陈原有一段话:“凡编词典在开始时都以为很快可以竣工,这就是说,没有编过辞书的,决不领会这是一种‘艰辛的历程’,千头万绪,一延再延,然后顿时醒悟,原来编纂辞书是一件需要毅力、耐力、认真,不怕烦琐而又艰辛的一项劳动。”倒是蛮契合《编舟记》所要表达的意境。笔者这几年主编《岭南文化辞典》新闻出版卷,也算略有领会。

辞书关乎国运。“一国之文化常与其辞书相比例。”一百多年前,陆尔奎主编《辞源》,就是有感于“国无辞书,无文化之可言也”。新中国成立后,最高领袖、大国总理先后发话要修订《辞源》《辞海》。现在,新编《辞源》出版已经过去快四十年,回顾这一段历史,应该还有它的现实意义吧。

作者简介:

金炳亮

1989年毕业于中山大学历史系,2000-2001年不列颠哥伦比亚大学(UBC)访问学者。资深出版人,编审,2016年获“广东省出版名家”荣誉称号。业余从事中国近现代史研究,在《中山大学学报》《史学月刊》《出版史研究》《中国出版》《中国编辑》《出版科学》等期刊发表论文三十余篇。