解放戰争打到1948年往後,攻守天平迅速轉換傾斜,尤其是三大戰役結束,解放軍大舉渡江,起義投誠便成了當時國軍上下最流行的一件事。在1946年開戰之初,國軍數量高達430萬,我軍隻有130萬人,而仗打了不到3年,雙方的勢力便完全颠倒,國軍隻剩下100萬人,我軍兵員超過了400萬,這樣的變化速度出乎當時國内外的意料,令人感歎不已。但是在戰争進行到1949年下半年,也并不是所有的國軍将領都忙不疊的向我軍投降,其中最有特色的一位應該是宋希濂将軍了。

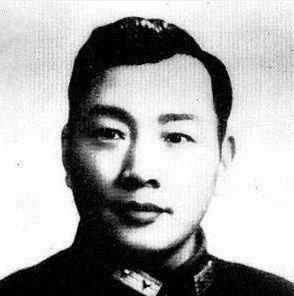

宋希濂和很多早年參軍的人不同,他的家境很殷實,從小養成了學習思考的能力,1924年成為黃埔軍校的首批學員,成績優異才思靈活,也充滿了愛國情懷,是為不折不扣的儒将。由于早年在北伐中立過戰功,宋希濂在中央軍提升很快。值得一提的是他是最早一批參加抗戰的國軍将領,早在1932年,九一八事件後不久,還是旅長的宋希濂就率領部下赴上海抗擊日軍登陸,打擊了侵略者。這樣的履曆在國軍名将中并不多見,因為大部分的知名國軍将領是在1937年全面抗戰爆發之後,80萬大軍開赴淞滬會戰前線的過程中開始抗日經曆的。

宋希濂在抗戰中最高光的時刻是1944年,中國軍隊在緬甸和雲南連續打擊日軍,當時已經升任11集團軍中将總司令的宋希濂,智勇雙全,指揮得當,在邊境率部猛烈打擊日軍,累計殲敵超過10000人,保住了我國的西南交通線,也就是當時主要的國際物資保障線路,立下大功,至此宋希濂已經是名副其實的抗日名将。但是這樣一個能打、會打的宋希濂,在解放戰争進行到1949年,也是無法對抗曆史趨勢的,當時全國大部已被解放,擔任川湘鄂邊區綏靖公署主任的宋希濂,手下28萬國民黨軍,雖然人數衆多,但是在解放大勢之下已經是人人力圖自保,軍心渙散不堪一擊,宋希濂經過宜昌和川東兩場大敗,損兵折将,随他西行的隻有3000多士兵,已經無力負隅頑抗了。這時軍事水準很有限的蔣卻還在拼命向他施壓,發電報瞎指揮,并讓兒子兩次到前線督促宋希濂。宋希濂怒火中燒,徹底不能容忍蔣了。但他卻完全不考慮向我軍投降,而是做了一個和所有人都不同的決定,這個決定令人匪夷所思。

宋希濂叫來了所有親信,告訴大家“蔣說了一輩子空話,打了一輩子敗仗,我決定立即斷絕和中央政府的一切聯系,不再聽從國防部指揮。但大丈夫甯死不降,接下來我将率軍向西攻擊前進,建立根據地力圖東山再起,願意跟随宋某的,我自當肝膽相照,不願者也不強求,發給遣散費,可自作安排,謹祝珍重。”在場的官兵感歎宋希濂的勇氣和仁義,大部分人聽完都流淚了,留下來繼續追随他。當然這股殘部的最後結局可以想象,我軍數十萬部隊,追擊兵力強大,在1949年12月大渡河口的一個山洞内将彈盡糧絕的宋希濂及其殘部全數俘獲,這期間宋希濂多次試圖拔槍自殺,被其随從和我軍戰士攔下。

1959年,經過思想改造後的宋希濂重歸社會,後來經過中央特批,獲準去往美國與自己的5個子女團聚,1993年宋希濂在美國去世。宋希濂跌宕起伏的一生,足夠傳奇。

(圖文來自網絡,侵權聯系删除)