街亭之戰後,對

馬谡

這個敗軍之将處置問題,蜀漢多數大臣都認為,馬谡既然已經誠心悔悟,理應給他一個戴罪立功的機會,

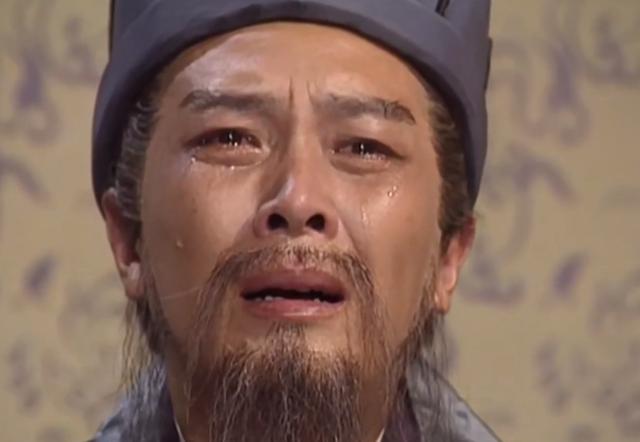

諸葛亮

卻不顧兩人私交深厚,揮淚将馬谡處死。

對此決定,很多蜀漢大臣都竭力反對,對馬谡之死深感惋惜。

即使十分推崇諸葛亮的後世史家習鑿齒,也對此事不以為然,認為蜀漢僻陋一方,人才匮乏遠難比曹魏,還殺戮馬谡這樣的俊傑,實在不是智者所為,難怪諸葛亮北伐無功,不能成就大事。

【習鑿齒曰:今蜀僻陋一方,才少上國,而殺其俊傑,退收驽下之用,明法勝才,不師三敗之道,将以成業,不亦難乎!】

那麼,諸葛亮殺馬谡,當真是浪費人才、殺錯了麼?

以馬谡的才能,被斬可不可惜?當然可惜之極。

馬谡其人,是荊襄名士馬良的弟弟,自幼才器出衆,諸葛亮不顧劉備遺言「

馬谡言過其實不可大用

」,将他引以為知己,重用為心腹。諸葛亮南征,馬谡獻“

攻心為上,攻城為下

”之計,諸葛亮納其策,赦免孟獲、收服蠻人之心而平南中三郡,為北伐大業穩定了後方。

是以對諸葛亮因街亭戰敗,揮淚斬馬谡之舉,蔣琬也好,習鑿齒也罷,都極不了解。蔣琬就認為,「當年城濮之戰楚軍戰敗,大将子玉(成得臣)以戰敗罪被殺,晉文公是以大喜。天下未定而先殺掉馬谡這等智計之士,豈不可惜之極?」

畢竟蜀漢人才難得,曆史上也有無數敗軍之将,戴罪立功,知恥而後勇的先例。比如春秋時秦穆公,對崤山之戰全軍覆沒的敗将三人組孟明視、西乞術、白乙丙,不加懲處反而委以重任,終于在三年後的王官之戰大敗晉國,一雪前恥。

其實,對諸葛亮此番做法,他們的非議,正是知其然不知其是以然了。

諸葛亮不是不珍惜馬谡的才幹,也不是不相信馬谡經曆這番教訓後肯定會痛定思痛的決心,未來可以将功贖罪、給蜀漢做出巨大貢獻的能力,而

就是因為馬谡和自己私交太好,又是自己原本心目中的繼承人。是以此番兵敗後,才非殺馬谡不可

。

晚清時,曾國藩曾對李鴻章言:「欲做大事,以多尋替手為先。」李鴻章亦深以為然。

而此時諸葛亮四十七歲,對古人來說已并不年輕,同樣到了需要考慮自己事業接班人的年齡。

比他小九歲的馬谡,就是諸葛亮栽培多年的最佳人選。

至于諸葛亮曆史上的接班人

蔣琬

,具體年齡雖不可考,但可确定與諸葛亮至少同齡,甚至更加年長,隻是個在馬谡已死、諸葛亮早逝的情況下,不得已的過渡人物,絕不會是諸葛亮的最初選擇。

(東吳名臣潘濬是蔣琬的表弟,接近30歲時被劉表任命為江夏從事,劉表死于208年,當時諸葛亮27歲。則潘濬多半比諸葛亮年長,作為他表兄的蔣琬年紀就更大了。蔣琬接班時,大緻55-60歲,去世時已經65~70歲。)

當蜀漢建興六年(公元228年),諸葛亮第一次北伐,出其不意席卷雍涼三郡,一片形勢大好。可是在關鍵要地街亭的防守上,諸葛亮沒有用宿将魏延、吳懿,而是違逆衆将之議,将參謀出身的馬谡委以重任,任用他去守街亭,就是為了給他積累軍事資曆,為将來接班作準備。

馬谡立下軍令狀

身肩如此重任,馬谡卻把事徹底辦砸了。他隻知道沿襲兵法“置死地而後生”,上山紮營,卻被魏将

張郃

截斷水源,被迫與五萬魏軍步騎大戰慘敗,上萬兵馬隻逃回千餘人。

諸葛亮主力大軍是以進退失據,被迫撤軍,這次轟轟烈烈、同時也是機會最好的北伐,就此失敗。

馬谡違背諸葛亮戰前部署,擅做主張令大軍兵敗,而且違背軍法、臨難脫逃,罪證确鑿。

馬谡在蜀漢将士心中的威信已經垮了,辜負的不止是諸葛亮對他的信任,更是将來托付以軍國重任的期望。

諸葛亮治國的方略,便是

“明法”

和

“正身”

,他制定蜀科,嚴格法度,賞罰必信,開誠布公,虛心納谏,獎勵直言,如董和曾因某事連續和他争論十次,諸葛亮不以為忤,反而公開嘉獎,大加鼓勵。

街亭之敗後,諸葛亮以用人失察之罪引咎自貶名位,從丞相降為右将軍,正展現了敢于承擔錯誤的偉大人格。

如果他這回赦免了一向恩若骨肉、情同兄弟的馬谡,那麼

不是有私卻也有私,是為國惜才卻也成了為己徇私

,又怎能令蜀漢上下一緻心服呢?

是以諸葛亮隻有大義滅親,斬殺馬谡以行軍法,方可彰顯自己的軍令嚴明和大公之心,威懾百官,穩定朝局,安撫人心。

比起号令朝野令行禁止,文武百官團結一心,令蜀漢在新敗之時政局穩定這個全盤大局,則馬谡本身才能再高,悔悟之心再真誠,如果他活着将來又可能給蜀漢做多大貢獻,終究也隻是次要之事。

殺馬谡時,豈止是十萬大軍為之流淚,諸葛亮又何嘗不是心痛如絞呢?既是失去了一個一向賞識器重的知己,也是國家失去了一個難得的人才。可是,沒有辦法,無論君臣将相王侯,誰都不能淩駕于國家社稷之上。

是以,諸葛亮才教育下一個接班人蔣琬說:「孫武用法嚴明而制勝天下,在四海分裂、兵戈相争的亂世,

如果因人廢法,何以讨賊?

」

這個世上總有許多迫不得已的決斷,是明知損失慘重,也必須一條道走到頭的。

此戰後,諸葛亮更向全國通告自己用人不當的錯失,(【布所失于天下】)更要求同僚們盡可能批評自己的過失【(勤攻吾之缺)】,經過數年整訓,終于練出一隻令魏軍隻敢堅壁固守,不敢與之野戰的強兵,克複武都、陰平兩郡,名正言順複職。

正因為諸葛亮一生為國為民,不圖私我,他的施政自然為世人人信服,哪怕施以嚴刑峻法,也讓舉國百萬官國樂于接受。大小官吏同樣不敢輕越雷池,起貪墨之心,極大提高了政權的組織和行政效率。

蜀漢雖然連年北伐,屢屢用兵,律法森嚴,然而生産力水準卻極大提高,百萬百姓養兵十萬而毫無怨言。朝堂上下共同為了“興複中原,還于舊都”的理想而齊心協力。

憑借卓越當世的個人能力、鞠躬盡瘁的工作熱情、事無巨細的工作态度,諸葛亮燃盡生命中所有能量,不止是為蜀漢江山續命整整四十年,他的許多舉措遺澤後世千百年。

狂風呼嘯,驚濤裂岸,時代大潮翻湧而過,不時發出巨大的轟鳴,氣勢磅礴不可一世耀武揚威碾壓過一切,沖向沒有人能預言的遠方。曆史星空何等浩大,一個人的力量又何等渺小,其實也沒有什麼人的生死悲喜,當真值得他人長久駐足。

再偉大的英雄,身後不過是一抔黃土;再輝煌的功業,留下的不過是幾頁史書。這種情緒走到極緻,就是「皇圖霸業,皆歸塵土,成王敗寇皆是空」。

在人生的重大選擇面前,多少人缺乏勇往直前的鬥志,多少人沒有決斷勇氣,去勇于面對這種“空”的感覺,而是猶豫畏縮,最終選擇了放棄和逃避。馬谡自負天下之才、無雙國士,兵敗之時棄軍而逃,便是在人生最重大考驗時,做了可恥的懦夫。

而諸葛亮卻不然,他同樣明知道是“空”,卻還要勇敢去直面慘淡的命運,去「知其不可而為之」,以一州之軍抗天下之力,正是從由初出茅廬的“看山是山”,經過白帝托孤時的“看山不是山”,再到揮淚斬下知己人頭,傳首全軍的那一刻,終于摒棄了一切功利考慮,進入更高層面的“看山還是山”,于是才有了「

鞠躬盡瘁,死而後已

」的千古之歎。

人的一生雖然短暫,即使偉大如諸葛亮也不過半百之年,但他的人格魅力和精神操守卻輝耀曆史時空,成為我們這個偉大民族永不可分割的曆史财富。——

諸葛大名垂宇宙,萬古雲霄一羽毛

!