滿清入關以來,除了帶來了嫁妝——東北包括黑龍江以北的部分土地之外,特别是通過康雍乾三世的休養發展,到乾隆這一朝,全國人口竟突破三億大關。但由于工商業發展的嚴重滞後和國門的閉鎖,國人大部都還是面着黃土背朝天的農業人口,是以,人口的激增,導緻人地沖突便開始突顯,内地的貧民們為了生存,無奈選擇了背景離鄉,出走故土,于是有了走西口、闖關東、下南洋等這種的人口大遷徙活動。

其實,在清代人口大遷徙并不止是走西口、闖關東、下南洋等這麼幾次,隻是由于近現行文藝作品中儲存着這種記憶,比如歌曲《走西口》、電視劇《闖關東》等的存在,不停地喚醒人們對這些曆史事件的記憶。今天本文就來說說除大家熟知的走西口、闖關東、下南洋這次人口大遷徙外,另外幾次的人口大遷徙。

一、填四川

四川目前是我國的人口大省,有常住人口8300多萬,但在康熙這一朝,由于從明未到清初一直戰亂不止、大瘟疫等原因,人口僅有9萬餘人。當時清廷派往四川的官員一到四川發現傳說中的“天府之國”竟然是這等的敗落模樣,時任四川巡撫的張德就起草了一份奏折給康熙皇帝,請求各省移民入川。經過康熙皇帝與朝廷官員一番研究後,正式頒布了一份名為《康熙三十三年招民填川诏》的诏書,下令從湖南、湖北、廣東等地大舉向四川移民。

于是也就是有“湖廣填四川”的說法。

由于中央到地方各級官府采取了一系列優惠措施吸引外地移民來四川定居生活,其中以湖廣行省人口最多。根據清未史料記載,“現今之成都人,原籍皆外省人”:其中,湖北15%,湖南10%,河南、山東5%,陝西10%,雲南、貴州15%,江西15%,安徽5%,江蘇、浙江10%,廣東、廣西10%,福建、山西、甘肅5%。

經過各地移民的艱苦勞作,四川慢慢又恢複了“天府之國”的美譽。

二、蹚古道

蹚古道不是官方組織的移民活動,它完全是自發性的。

蹚古道是由陝西商人自發的商業活動促使的,有人稱之為“西南絲綢之路”,是由陝西商人與古代西南邊疆的茶馬互市形成。明朝時有數百萬斤茶葉販運(從陝南到四川康定、雲南騰沖一帶),到清朝時達到了數千萬噸。

是以,蹚古道的陝西人就到了藏康滇等地安營紮寨,定居下來做生意,成為當地的陝商。

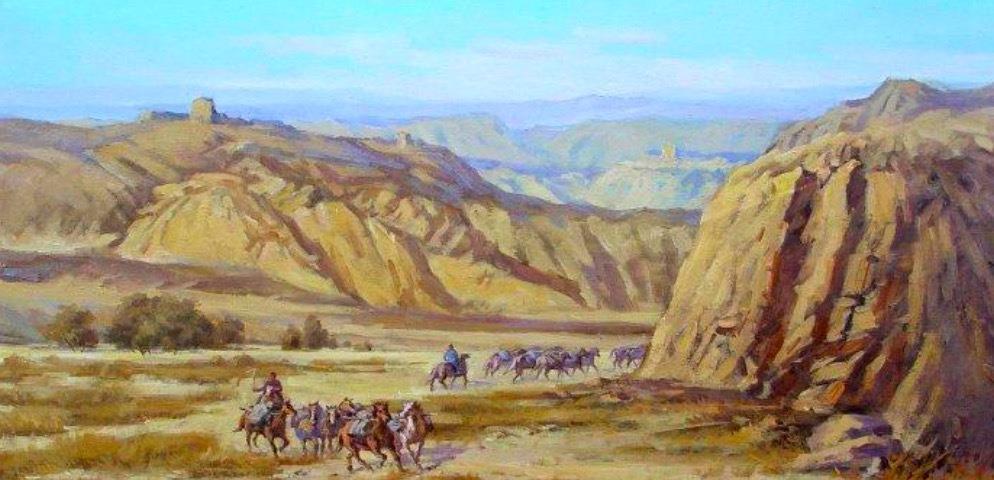

三、拓北庭

拓北庭也與蹚古道一樣,最早也是由民間商人的商業經營活動興起的移民活動。是商人經過陝甘茶馬古道到達河西走廊,經過玉門關、陽關到達新疆從事的商業及移民活動。

對新疆的移民最早可以追溯到漢唐時代,到了清朝更是加大了移民新疆的力度,成為了官方意志,清代對移民新疆采取了實行“移民實塞下”的政策,駐軍屯墾,大量的軍人、農民、商人等來到新疆并留下生活,到了清未,漢人已遍布新疆各地,主要人群來自陝西、山西、湖南、天津、湖北、河南、四川、廣東、廣西、福建等地。

在我國近代的人口遷徙史上,發生人口遷徙的原因是多種多樣的,其中最直接的原因有移民支邊、戰争和自然災害。曆史上,每當我國北方地區發生一次戰亂或者災荒,就會引起一次較大規模的人口南遷。

清代幾次大的人口遷徙,除闖關東走西口下南洋,還有填四川、蹚古道、拓北庭。讀完了本文,現在你知道了嗎?