1900年5月25日,以慈禧太後為代表的清朝中央統治集團決意招撫義和團,下诏對十一國宣戰。消息傳出後,舉世嘩然,李鴻章、張之洞、劉坤一、盛宣懷等地方實力派為保境安民,在東南地區嚴密封鎖宣戰消息,并在總稅務司赫德的幫助下,與各國領事進行談判,達成了東南互保的協定。7月7日,東南互保正式成立,其後,山東、兩廣、閩浙等地紛紛宣布加入,在地域上遠遠超過了長江流域的互保範圍。

東南互保是清朝有史以來第一次地方勢力與清中央的對立,它不僅僅是一個突發事件,更是晚清中央集權衰落的一個縮影。地方督撫劃界自守,說明地方離心主義傾向的不斷加劇,更标志着清王朝内輕外重格局的形成。

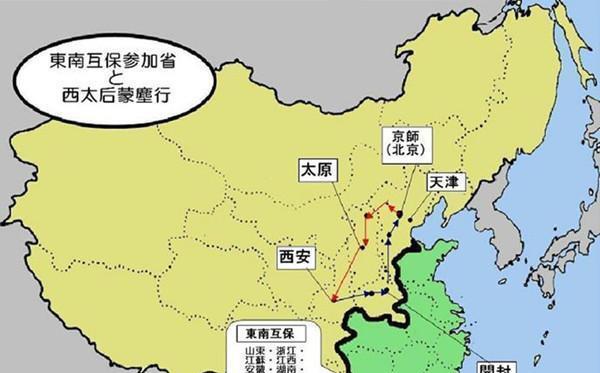

▲東南互保省份

晚清地方勢力的擴張始于太平天國起義,在軍事近代化為先導的社會大轉型中不斷成長以至于呈現尾大不掉之勢,最終發展到庚子之悔。清政府為了重新集權,在統治最後十年被迫實行新政,但由于中央與地方的貌合神合而激化了長期存在的沖突,引發了地方實力派的背叛與反噬。

本文将從晚清地方勢力的崛起程序出發,刻畫出晚清中央與地方關系的嬗變,并帶來自己的總結與反思。

一、内憂外患:變革中的中央集權危機

1840年鴉片戰争爆發,當英國侵略者用堅船利炮打開中國的大門時,清政府就已經進入了全面衰退的階段。對于晚清的統治者來說,他們面臨的不僅僅是王朝内部權力的配置設定與沖突的調和,還有西方入侵帶來的一個敏感問題:變局中的中央和地方關系。

▲鴉片戰争

首先是一系列不平等條約的簽訂,削弱了清王朝中央權威,傳統的中央與地方架構受到挑戰。鴉片戰争前,大一統是中央集權制度的本質特點,清王朝對國家的政治、經濟、文化等都嚴格控制,織起了一張密不透風的控制網絡。鴉片戰争後,清政府不僅領土完整遭到破壞,列強也開始取得淩駕世俗權力以上的特權,部分地方要員依附于洋人,清朝封建統治的穩定和秩序開始被打破。

其次是傳統社會結構的解體打破了固有的統治格局。鴉片戰争以後,中國社會結構發生變化,一些通商口岸的自然經濟解體速度加快,民族資本主義開始湧現出來并創辦近代企業。近代企業的創辦不僅顯著地提高了地方的經濟實力,還加劇了中央對地方的經濟依賴。與此同時,列強的入侵帶來了文化的輸入,出現了一批主張向西方學習的官僚知識分子,統治集團内部開始分化。

▲晚清通商口岸

二、權力下移:地方勢力的逐漸膨脹

1851年太平天國起義,以風卷殘雲之勢對清王朝倚為臂膀的八旗、綠營等經制軍予以毀滅性的打擊。面對此等危局,清政府不得不實行放任督撫的政策,将長期以來握在手中的軍政大權下移地方,允許地方自救,地方勢力與地方主義就此擡頭。在鎮壓太平天國起義的過程中,湘軍、淮軍等地方和私人化軍隊乘勢而起,形成兵為将有的格局。地方督撫不僅控制了相當的軍權以及行政實權,還把持了清政府的内政、外交以及洋務大權,實力逐漸膨脹。

▲太平天國運動

(1)軍事方面,地方軍事力量成為清政府維護統治的主要軍事支柱。1865年,蒙古親王僧格林沁被撚軍擊斃,其統帥的蒙古騎兵亦被殲滅,這使得清中央政府手中所能控制的最後一隻具有較強戰鬥力的嫡系部隊不複存在。此後,清政府在軍事上再也無法擺脫對于湘軍、淮軍等地方軍事勢力的依賴,隻能将鎮壓國内農民起義的希望完全寄托在湘、淮軍身上,授予其更大的權力,以至于光緒年間擔任兵部尚書的徐壽衡曾說:

“我兵部惟知綠營兵數,若其勇營練軍,各督撫自為之,吾兵部安得之。國家每遇戰事,調派地方軍隊,一兵一卒一饷一粥,朝廷皆拱手待之督撫”。

(2)财政方面,督撫财權擴大,各省财政逐漸獨立。清朝戶部原有“制天下之經費”的權力,各省并無财政權,隻是奉命征收賦稅并進行保管,由戶部統一管理收支。太平天國運動以後,兵戰的猛烈沖擊導緻了社會重心的傾斜,整軍經武具有了壓倒一切的優先地位。為了友善戰時調配各項資源,原有的解款協定制度逐漸廢馳,掌管地方财政而聽命于中央戶部的藩司,開始受制于地方督撫,中央政府已經無法通過藩司控制地方财政。

▲兩廣總督李鴻章

厘金制以及就地籌饷,打破了清代高度集中的财政管理體制,形成了中央與地方兩個平行發展的财政體系。随着地方财權的增長,奏銷制度的松弛,戶部根本無法了解各省财政的實際情況,為了維持中央稅源隻能在各省之間進行攤派。即便如此,“戶部曆次籌款,終有一二策或數策不能通行于各省,甚有一案請行數次,曆時數年而各省終未遵辦。”

▲厘金局

清政府對地方權力增長危及中央統治的情況并非全然不知,隻是受制于當時的社會情況有心無力。在地方實力逐漸膨脹的時候,朝廷仍然控制着各省督撫的任免權以及調署權,可以對督撫予以罷免和調任。這一時期的清政府雖未完全喪失統治權威,但是中央與地方的關系早已經不同以往,地方離心主義傾向仍在發展。

三、内輕外重:督撫為核心的地方分權體制建立

到了清末,随着半殖民地半封建社會程度的逐漸加深,清政府的統治權威以及統治能力進一步被削弱,地方勢力不斷擴張,國家的權力結構由以皇權為中心的中央集權體制逐漸被以督撫為核心的地方分權體制所代替,晚清内輕外重的權力格局逐漸形成。

一些有實力的地方督撫,經常對清政府的诏令敷衍了事,甚至是置若罔聞,即使是皇帝親自嚴旨苛責也無濟于事。光緒帝在1889年8月26日頒布上谕:

即如劉坤一、譚锺麟總督兩江、兩廣地方,于本年五六月間谕令籌辦之事,并無一字複奏。迨經電旨催問,劉坤一則籍口部文未到,一電塞責。譚锺麟且并電旨未複,置若罔聞。該督等皆受恩深重,久膺疆寄之人,洩沓如此,朕複何望?倘再藉詞宕延,定必予以嚴懲。

從中不難看出地方督撫對于清政府的政令是多麼不在意的态度,這其中原由不僅僅是诏令中所說,地方官員的因循守舊、懶惰怠政治導緻清王朝政令不通,更多是地方勢力對于中央統治集團的離心離德。

▲兩江總督劉坤一

到了1900年,督撫專權更是進一步發展為東南地方督撫置中央诏令不顧,私下裡與西方列強達成東南互保協定。故此,庚子年間,大清帝國出現了中央宣戰、地方講和,北方抗戰、南方自保、兩宮西逃、督撫逍遙的怪誕局面。地方督撫敢于明目張膽集體和朝廷對抗,使得清政府統治權威掃地,究其原因,表明當時的清政府已經失去了對于地方督撫的駕馭能力。這種政治格局随着晚清社會沖突以及統治集團内部沖突的加劇而變得日益突出,成為決定日後清王朝生死存亡的關鍵性因素。

四、清末新政:地方勢力的背叛與反噬

東南督撫的抗命,使得清廷在軍事上根本無法與西方對抗,清廷中央統治集團在八國聯軍的打擊下不得已倉皇出逃。此時的清王朝中央政府已經是一副花架子,根本無法行使其職能,中央權威的顔面掃地,迫使清政府不得不變革圖強。1901年1月29日,慈禧太後以光緒帝的名義釋出“預約變法”的上谕,實際上就是要“籍變法之名,以收集權之實”。

▲慈禧太後

清政府的用意十分明顯,就是通過編練新軍既收地方督撫的财政大權,又分化瓦解其軍事權力,以重新恢複中央權威。這種集權之舉嚴重侵犯了地方督撫們賴以自重的根本,招緻了中央與地方的嚴重分歧。面對如此重大分歧,清政府破釜沉舟派滿族親貴鐵良南下,時人分析說:

“窺其意無非欲吸聚各省之财權歸于政府而已,無非欲收集各省兵權屬諸政府而已,而考其意之所由來,則一言以蔽之,曰中央集權而已。

但令清政府沒有想到的是,其削弱東南督撫權力和軍事改革的努力的最終受益者而非自身,而是直隸總督袁世凱,江南、江北大權盡落其手中。清政府冒着不惜與地方決裂的風險進行集權,不僅徹底得罪了強大的地方勢力,還培養了另一個更加可怕的軍事集團——北洋集團。晚清最後十年,新政不僅沒有使得清政府重新恢複統治權威,反而因為其強硬的态度以及激進的集權舉措激化了清中央政府與地方的沖突,最終導緻了地方實力派的背叛與反噬,加速了清王朝的土崩瓦解。

▲清帝退位诏書

反思

晚清時期,随着内憂外患愈演愈烈,清政府不得不戰時放權督撫,促進了地方勢力的崛起以及尾大不掉。從動态角度來考察,晚清中央和地方關系的特征基本上可以概括為一句話:權力不斷地向地方傾斜。權力的下移,一方面導緻中央政府不斷的集權;另一方面又造成地方督撫極力的分權。二者沖突的産生、發展、激化最終發展到雙方的高度對立,其結果便是清政府的土崩瓦解與地方勢力的膨脹。

▲晚清地方督撫分布

權力的争奪是由于制度的破壞,以太平天國為界線,國家原來的一套權力制約體制遭到嚴重的破壞,逐漸失去了往日的作用,而一套新的制約體制又未能及時産生。離開了制度制約的國家行政運作體制是可怕的,清政府的衰亡與地方勢力膨脹的主要重要原因是沒有能夠及時調試或建立起一套新的權力制約與監督體制。