中國古代是一個封建專制的社會,在這樣的社會形态下,人之間都有着尊卑等級的觀念,是以每個人身上所穿的行頭大抵都是不一樣的,不論是從配飾上來看,還是在衣料和顔色上有着很明顯的區分。你就比如說白居易,當年被貶為江州司馬這樣的小官時,一身紫色的官服便被收回,隻留下一襲青衣,這才有了“江州司馬青衫濕”的名句。

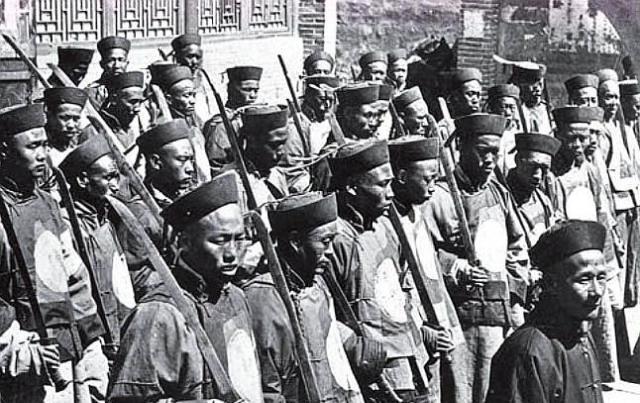

不僅僅是在官場上,即使是在軍隊中也同樣如此,不同的衣服表明了不不同的身份,你比如說清朝軍隊中士兵身上有的印着“兵”字,有的印着“勇”字,雖然隻有一字之差,但是地位卻千差萬别,今天咱麼就來講講他們都有什麼樣的差别。

首先咱們來看看身着“兵”字的士兵,他們大部分都是旗人,上代不是打魚的就是狩獵的,後來從軍跟着順治帝進了關,這才讓他們的身份得到了轉變,從此成了清朝正規軍。他們不再需要進行任何勞作,終身都是兵,享受國家給予的相應待遇,工作也很簡單,不是在皇宮周邊看大門,就是駐守在各個城池之中,免去了野外住兵營之苦。即使他們老去了,他們還可以從自己家裡面選擇一個孩子來承襲他的職位,是以一人當兵,全家不餓,這就話不是沒有道理的。

可就是這些老爺兵們,他們領着軍饷不幹事兒,整天除了裝模作樣的上完班以後,下班就是遛鳥玩牌,平時也不訓練,是以清朝正規軍的戰鬥力直線下降,竟然連那些造反的農民都打不過。裁撤他們吧,畢竟都是滿人,打斷骨頭連着筋呢,是以清朝想到了一個辦法,招募鄉勇。

是以,當我們看到印有勇字的清朝士兵時,我們第一要清楚,他們不是正式編制,隻是臨時合同工,有點類似于現在的協警,幫助正式警察一同去處理問題的人。由于清朝的正規軍越來越難以勝任剿賊的工作,是以這部分事宜都由鄉勇來做。鄉勇來源于各個地方,由當地的長官司令直接招募,鄉勇不享受國家的“五險一金”,他們隻有微薄的饷銀,而且居住環境也比較差,一般都是在城外的兵營裡面。鄉勇具有臨時合同工性質,一旦這個戰争結束了,那麼他們也将會就地遣傳回家,等到下一次又有戰争爆發的時候,他們可以被重新招募。

雖然鄉勇待遇沒有那麼好,但是他們打起仗來絕對比那些正規軍強多了,悍不畏死而且窮兇極惡。剿滅撚軍,太平天國運動都是他們來作為主力,清朝統治者發現了他們的可用之處,是以到清後期鄉勇也慢慢轉為正規軍,一部分還成為了新軍,地位得到了空前提升。然而這都是徒勞無功的事情,怪就怪清政府重用他們實在太晚了,這時候的大清帝國已經像是一座高空中的閣樓随時都在搖搖晃晃,隻要有一陣風吹頃刻間就轟然崩塌啊!