□沈志權

近日,錢江晚報·小時新聞“江南物語”專欄連發了幾篇與宣平相關的小文,有讀者朋友詢問:宣平在哪裡,何時設縣,怎麼在今天的行政區域地圖上找不到?要回答這些問題,三言兩語一時說不清,因為這與500餘年前中國曆史上首次勞工無産者起義——宣慈礦工起義及其建立的太平國有關。欲知詳情,且待我揭開曆史的面紗,慢慢叙來。

“途過曳嶺,回計入樊嶺來,村落雞犬,平曠衍夷,童叟牧樵,古樸敦質,宣雖割麗水之一隅哉,大有桃源風味。丸泥封倆嶺,恬夢而逰嬉,鼓腹行歌,帝力何有?為其中之村民,可扶杖聽水,問壑尋丘;為其中之高隐,可披缁卧石,昕夕鐘漁,以忘世外事;為其中之阇黎,可黃冠采藥,熊經鳥伸,以從事于白雪黃芽;為其中之羽士,可或尋友山外,覓侶雲中,載酒聽黃鹂;狂歌豪吟,蘧廬天地,為其中之文雄騷客亦可。總之,地雖彈丸,境實仙國。……此真桃源,餘笑太康漁人不能于此一逰也。”這是清代分藩使者傅夢籲為順治《宣平縣志》所作序言中的一段話。在他的筆下,宣平境域簡直成了“帝力何有”的世外桃源,人間仙國。

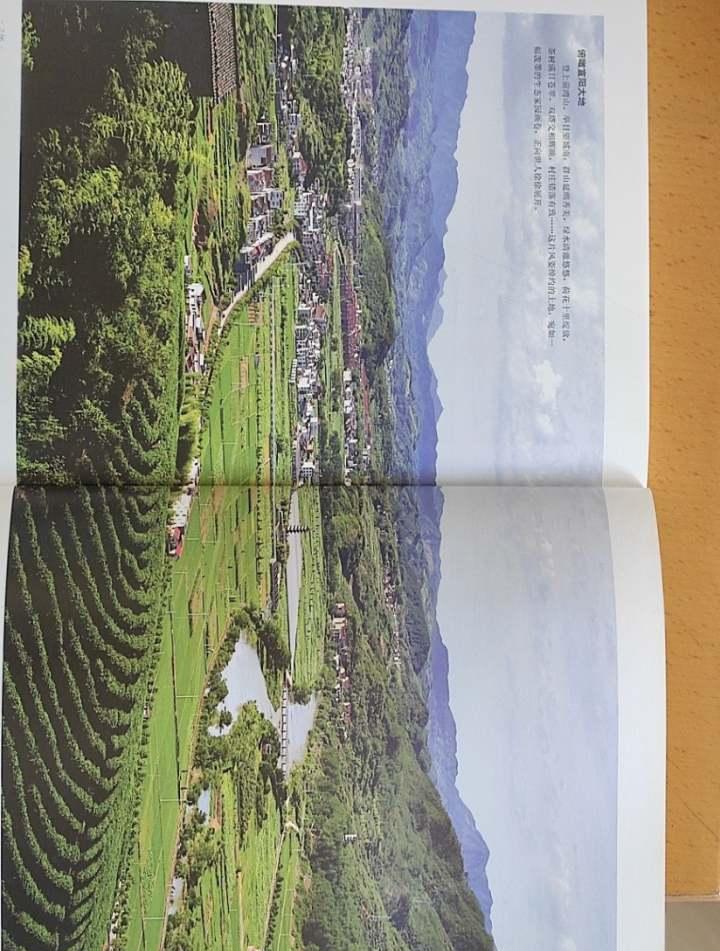

俯瞰宣陽大地。

然而,在我國封建社會,“普天之下,莫非王土”,哪裡還存在什麼帝力不及的世外桃源?就在明代中葉,這一處“真桃源”,即當時的麗水縣宣慈鄉,數萬礦工因不堪朝廷課稅的負荷,揭竿而起,爆發了持續五年之久的武裝起義,舊史稱“宣寇之亂”,今稱“宣慈礦工起義”。有史學研究者認為,這次礦工起義“在曆史上卻是開天辟地第一回”。(馮克誠、田曉娜《中國通史全編》)

現綜合《明史》《明英宗實錄》《明史紀事本末》《鴻猷錄》以及《處州府志》《宣平縣志》《武義縣宣平地區曆史文化叢書》等書籍的記載,還原當時的曆史如下:

在明代,地處浙南山區的處州(今麗水)是全國主要産銀區之一,而麗水縣宣慈鄉境域的牛頭山壟坑、俞高銀礦,則是其中的兩大主産銀場。自明永樂年間以來,兩礦每年需上繳朝廷礦稅2331兩白銀。至宣德年間,兩礦産銀量逐漸下降,但朝廷課稅依舊。正統十三年(1448)秋,礦工因礦産銀量不足無以納稅,隻得變賣家産以充稅額,導緻生活無着,于是推舉陳鑒湖為首、陶德義為輔,揭竿起義。

陳鑒湖(一作陳鑒胡),麗水縣宣慈鄉人;陶德義(一作陶得二,“德義”與“得二”宣平話同音),麗水縣應和鄉人,兩人均系壟坑銀礦礦工。當年10月,義軍往北襲擊武義縣城,凱旋而歸。12月,進攻遂昌失利,陳鑒湖、陶德義率部前往慶元,欲與葉宗留(同為宣慈鄉人,一作慶元人)上司的另一支礦工、流民起義軍會師,途中在雲和連雲山與葉希八會合,方知葉宗留已犧牲。

武義縣桃溪鎮陶村陶氏宗祠。

陳鑒湖、陶德義與葉希八兩支義軍數萬人駐紮連雲山月餘,短衣缺糧,于是三人商議:“山中出掠不便,不若由米湖盡掠府城,乃結寨駐鮑村,取貨于義烏,掠人于松陽。官軍雖衆,不能越馮公嶺而相迫矣。”(明高岱《鴻猷錄·平處州寇》)謀劃移師鮑村,并以此為據點揮師出擊義烏、松陽,補充物資,擴大隊伍,扼守括蒼古道上的天險——馮公嶺,進而占領處州、溫州,與福建沙縣鄧茂七的農民起義軍遙相呼應,形成戰略割據局面,與明廷抗衡。

宗祠前的陶德義雕像。

在這一戰略設想的指導下,數萬義軍出碧湖平原攻掠處州府城,知府張佑棄城而逃。義軍進城繳獲大量武器、糧食等物資,然後揮師西北向,一舉攻占鮑村、陶村等地,占領了宣慈、應和兩鄉境域,建立了以鮑村為中心的根據地。正統十四年(1449)年正月,義軍在鮑村宣布建立政權,“國号太平,建元泰定。僞署将帥,圍處州,分掠武義、松陽、龍泉、永康、義烏、東陽、浦江諸縣。”(清張廷玉等《明史·張骥列傳》)

陶德義率主力圍困處州府城月餘,撤兵誘敵至破橋峽,斬分守參議耿定,俘兵備佥事王晟,殲敵1400餘。都指揮佥事沈辚逃回處州城,與知府張佑據城死守不出。

此時,都禦史張楷已率兵鎮壓福建鄧茂七起義軍,明英宗即命其由閩移師浙江,率各路官兵清剿“處州寇”。陳鑒湖聽聞各路官兵進剿處州,心中慌亂,輕信大理寺少卿張骥的招撫允諾,率所部人馬投降,後被押至京問斬。

陳鑒湖降明,“惟陶得二不就撫,殺使者,入山為亂如故。時十四年四月也。”(《明史·張骥列傳》)陶德義殺招安使者,率餘部回鮑村,續建太平宮,四月底太平宮竣工。五月初,陶德義由衆将士擁立為太平國王,沿用“太平”國号與“泰定”年号,封祝嶽二為輔相,徐浩八、傅隆久、陳允才等為帥将。以“滅明廷狗官,開天下太平”為号令,招募士兵,義軍隊伍迅速壯大。為了鼓舞士氣,陶德義令部将劉四、陳三領兵偷襲駐紮在奇山的明軍,擊斃都指揮佥事沈辚。

原太平國根據地、宣平縣治鮑村(今武義縣柳城)全貌。

五月中旬,張楷率部到達處州。“時官兵陣于平地,賊衆萬人出山索戰。官兵分三陣,賊攻中軍,楷等令回,驅馬軍射之,……左右合擊……賊潰敗,斬首六百餘級,生擒百餘人。”(清谷應泰《明史紀事本末·平浙閩盜》)

太平軍首戰失利,張楷派人勸降,葉希八、楊希、陶秉倫等率部投降,“楷等奏報賊前後聽招撫複業者九千餘戶,男女兩萬餘人。”(《明史紀事本末·平浙閩盜》)陶德義假投降,真備戰,于六月底率兩萬餘太平軍包圍處州府城。雙方激戰十天,毫無進展。某夜,官軍偷襲得逞,陶德義指揮将士撤退,途中在破橋峽設伏,全殲明軍指揮同知脫綱帶領追擊的騎兵營,脫綱也被亂刀砍死。陶德義撤回鮑村駐師,于四塞修築防禦工事,積極備戰。

八月,發生“土木堡之變”,明英宗朱祁鎮被瓦剌擄去,其弟朱祁珏即位,改元景泰。張楷等朝廷官員被急召回京。陶德義趁機結集将士,西出攻克遂昌,斬明軍指揮弓禮、縣丞張智,縱放獄囚,當地金、銀礦勞工紛紛加入義軍,一時間擴軍上萬。景泰元年(1450)春,陶德義揮師南下攻掠松陽、龍泉、慶元、青田,兵鋒直指永嘉、溫州,然後回師鮑村。各地官府急報京師,明廷震驚,張楷被革職,兵部左侍郎孫原貞受命領兵趕赴處州。五月,陶德義率太平軍北出攻打武義,斬都指揮佥事催源、浙江按察副使陶成。旋攻永康、缙雲等縣,重回鮑村。

景泰元年秋,孫原貞統領閩浙贛三省數萬将士,水陸并進,到達處州。陶德義陳兵數萬于碧湖平原,與孫原貞所率明軍對峙。大戰開始,孫原貞以炮火密集轟擊,太平軍損失慘重。陶德義部将徐浩八、王孟紹率3500餘人降明,陶德義率餘部撤至破橋峽立栅堅守。官兵則從太平國北部要塞樊嶺進軍,攻下太平國根據地鮑村,然後分三路挺進破橋峽,猛攻數次未果。後在叛将王孟紹帶領下,官兵插到義軍背後偷襲,破橋峽失守。陶德義與祝嶽二率殘部退至東岩結寨死守,明軍圍困東岩,猛攻18天,寨破。千餘太平軍跳崖赴義,隻有陶德義、祝嶽二倆人殺出重圍,遁入東渠山。數萬明軍窮山搜捕,景泰二年(1451)二月陶德義被俘,被押至京後遇害。

清光緒《宣平縣志》縣境全圖。

景泰三年(1452),孫原貞接受貢生、鮑村曹門人鄭義禮的建議,以宣慈等鄉遠離麗水縣治難以管理為由,“奏析瑞安地增置泰順,析麗水、青田二縣地置雲和、宣平、景甯四邑,建官置戍,盜患遂息。”(《明史·孫原貞列傳》)朝廷準奏,析麗水宣慈鄉、應和鄉及懿德鄉北部置縣,取“宣寇平定”之意,縣名“宣平”,縣治鮑村。

是年十二月,祝嶽二潛回壟坑銀礦,聚集礦工拟于除夕夜偷襲宣平縣城鮑村。事洩,官府即從處州調兵鎮壓,祝嶽二聞訊逃入深山。景泰四年(1453)年正月,官兵3000餘人入山圍捕,祝嶽二被俘,部下160餘人被殺,持續了五年之久的宣慈礦工起義終告失敗。

宣平縣在“(處州)府治西北一百二十裡,東西廣一百六十裡,南北袤一百四十裡。”(清光緒《宣平縣志》)東與缙雲接壤,南與麗水毗鄰,西與松陽、遂昌相接,北與武義、金華交界。縣城原名“鮑村”,本無城牆,康熙五十五年(1716)春,縣令張廷祜征民環縣城植柳,“留四門通出入,俟三年後,柳自成圍”,遂更名為“柳城”,并沿用至今。柳城城内至今還有一片區名“太平坊”,據傳即當年太平國興建的太平宮所在處。1958年,國務院撤銷宣平縣建制,原宣平境域分别并入金華、麗水、武義、遂昌、松陽等縣市,在我國行政區域版圖上存在了506年之久的宣平縣從此消失。

千畝荷花競放。

宣平,在中國曆史上因宣慈礦工起義,先建立太平國,然後明王朝才予以置縣。如今雖已撤縣60餘年,但這片土地上的人民仍保持着宣平特有的語言和習俗,古風猶存。這裡,藍天白雲,綠水青山,曳嶺、樊嶺控扼南北,括蒼山、仙霞嶺拱衛東西,中有良田萬頃,春可覽十裡桃花,夏可賞千畝荷花,秋可眺層林盡染,冬可觀高山霧凇,更有牛頭山國家森林公園、延福寺千年古刹、俞源太極星象村點綴其間。當人們厭倦了城市的喧嚣,重返自然,踏足宣平山野,“扶杖聽水,問壑尋丘”,“尋友山外,覓侶雲中,載酒聽黃鹂”,或許還真能領略一番傅夢籲筆下的“桃源風味”。

作者簡介:沈志權,教授,發表或出版小說、散文、文論、專著200餘萬字,現居杭州。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複制、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報将循司法途徑追究侵權人的法律責任。