文/王國棟

1935年11月13日,曾經不可一世的五省聯軍總司令孫傳芳被人刺殺于佛堂内。刺殺她的人是一位年輕女子,名叫施劍翹。刺殺孫傳芳的原因是其父親施從濱1925年作為奉系軍閥張宗昌的總指揮官,在與孫傳芳争奪安徽時兵敗被俘,孫傳芳違反内戰不殺俘虜的規矩,将施從濱斬殺後還暴屍三日。施劍翹殺了孫傳芳後,主動投案自首,1936年被國民政府特赦。但是事實上,這個案子背後的故事遠比曆史書上記載的要複雜得多,甚至與後來的國民黨王牌74軍軍長施中誠大有關聯,怎麼回事呢?

1925年10月,奉系軍閥張宗昌和五省聯軍總司令孫傳芳因為争奪安徽而爆發戰争。張宗昌任命第二軍軍長施從濱為總指揮,從山東南下浙江攻打孫傳芳。結果施從濱戰敗,被孫傳芳俘獲。施從濱年齡比孫傳芳大,在北洋将領中資格比孫傳芳老,見到孫傳芳的時候還禮貌性的給其行了軍禮。孫一開始并沒有為難施從濱,但随着戰局的發展對自己不利,惱羞成怒之下,不顧部下的苦苦勸谏,執意斬殺施從濱。為了給奉系軍閥施壓,甚至殘忍的将施從濱的屍體吊在城門上暴曬三天。孫傳芳的暴行并沒有起到多少實際效果,卻為後來被殺埋下了禍根。

施從濱生前隻有一個女兒施谷蘭(即施劍翹),過繼二哥的兒子施中誠做自己的嗣子。施從濱死時,施中誠隻是張宗昌手下的一名少尉排長。兄妹兩人想為施從濱報仇,但又力不能及,于是向張宗昌要求,晉升施中誠為團長,名義上是為了養家糊口,實際上是為了掌握兵權為報父仇做準備。是以從這個計劃來看,刺殺孫傳芳的主角應該是施中誠,而不是施谷蘭。

1926年,張宗昌任命施中誠為團長。三年後,又晉升其為煙台警備司令。此時的孫傳芳已經被北伐軍擊敗下野,躲在天津當寓公,以施中誠的身份地位,要刺殺孫傳芳易如反掌。但是施中誠卻因為已經成家立業,畏懼(以施中誠在抗日戰争中的表現,說其怕死是不客觀的)刺殺孫傳芳會影響自己的前程,同時又有點冤冤相報何時了的想法,漸漸放棄了為父報仇的念頭。施中誠将自己的想法告訴妹妹施谷蘭,勸阻施谷蘭不要在想報仇的事情了,安心成家過自己的日子。但性格堅韌的施谷蘭不為所動,斷絕了與施中誠的兄妹關系。與此同時,施谷蘭一次偶然的機會下,認識了施中誠的軍校同學施靖公,施靖公對施家與孫傳芳的恩怨一清二楚,當着施谷蘭母女的面承諾,隻要施谷蘭嫁給他,他就為施谷蘭報父仇。在這種情況下,施谷蘭嫁給了施靖公,為其生育了兩個兒子。

1935年,施靖公已經當上了國民政府的少将旅長,卻對刺殺孫傳芳一事多番推辭。施谷蘭一怒之下,帶着兩個兒子回了娘家,将自己的名字改為施劍翹,花重金購買手槍,将自己的纏足放開練習跑步,積極為刺殺孫傳芳做準備。同年11月13日,施劍翹根據查訪到的線索,在天津日租界觀音寺三槍打死了殺父仇人孫傳芳。此時孫傳芳已經不問世事多年,光天化日之下被人殺死,其家人不服,要求國民政府嚴懲兇手。施中誠到處托人找關系為妹妹施劍翹奔走呼籲,最後在時任國民黨軍事委員會副委員長馮玉祥的幹預下,國民政府于1936年宣布特赦施劍翹,不追就其法律責任。

施劍翹被釋放後,跟随弟弟在長沙生活。抗日戰争期間曾擔任獻機委員會指導長,為國家籌募了購買3架飛機的資金,受到宋美齡的親自接見表彰。解放後留在蘇州、北京等地生活,1979年因病去世。

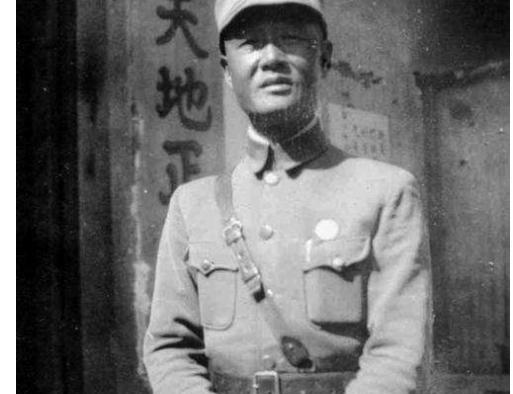

施中誠1937年晉升57師師長。1939年該師并入74軍(時任軍長俞濟時),施中誠是該軍唯一一位非黃埔出身的軍事主官。1941年晉升第100軍軍長。1943年74軍軍長王耀武升24集團軍司令後,手下幾位親信為軍長一職争得頭破血流,其中以李天霞和張靈甫争得最兇。王耀武為了阻止74軍内讧,将呼聲最高的李天霞調到100軍任軍長,而把沒有派系色彩的施中誠調回74軍當軍長,晉升58師師長張靈甫為74軍副軍長。性格寬厚的施中誠當上這個王牌軍軍長後,弄得是豬八戒照鏡子,裡外不是人。上面由王耀武管着,大小事務都是王耀武說了算,下面三位師長邱維達、李琰、勞冠英包括副軍長張靈甫都是真宗黃埔出身,根本不将這個雜牌軍長放在眼裡。

1946年初,王耀武升施中誠為20集團軍副總司令,而把整編74師(74軍整編而來)師長一職交給張靈甫。施中誠正為夾在派系鬥争中左右為難,瞅準這個機會幹脆連20集團軍副總司令都不當了,以年老多病為由辭職回鄉養老。

1949年南京解放後,施中誠帶着妻兒老小逃到台灣,挂個中将副司令的虛職養家糊口。直至1974年去世。

從謀劃行刺孫傳芳到讓出74軍軍權,施中誠的為人處事風格一直走的中庸之道,這與其抗日名将的稱号相去甚遠。表面上來看,施中誠是一名熱血沸騰的勇武軍人,手刃孫傳芳應該是理所當然的事情。然而現實卻很打臉,他在完全有能力替父報仇的情況下,主動放棄報仇計劃,并不是因為他怕死,而是遵循中國儒家的傳統思想,不想冤冤相報何時了。正如其1946年放棄軍權一樣,施中誠就不是一個性格強悍,喜歡玩弄權術的人,故而甯願委屈自己,也不去和别人争強鬥狠。這樣的人成就不了什麼大事業,但也不會惹禍上身,這也是其能夠安享晚年的重要原因吧!