文/李永建

1959年,李曉明、韓安慶創作的反映冀南抗日的長篇小說《平原槍聲》首次出版,成為慶祝新中國成立十周年獻禮作品之一。半個多世紀以來,《平原槍聲》多次再版并被改編為連環畫、電視連續劇、電影、評書等,在全國廣為傳播,影響了幾代人。《平原槍聲》不僅僅是文學作品,更是李曉明與戰友們在冀南抗戰時期艱苦戰鬥生活的真實寫照。

棗北縣敵後抗戰的親曆者和上司者

李曉明原名李鴻升,是棗強縣程楊村人,生于1920年12月,1938年參加革命工作,并于同年3月加入中國共産黨。抗戰時期,李曉明曆任中共肖張鎮區委書記,分區青年救國會主任、冀南五地委青委書記及青年營營長,旅宣教科長、中共棗北縣委書記、縣遊擊大隊政治委員等職;1947年夏,他南下大别山,曆任金寨縣委委員、麻埠區委書記、固始縣南集團剿匪指揮部政委、金寨固始霍邱工委書記、剿匪指揮部政委、固始縣委書記,剿匪除霸,進行土改,征運糧草,支援解放軍渡江戰役。建國後,李曉明曆任中共河南省潢川地委秘書長、中共武漢市委黨校黨委書記、副校長、中共武漢市委組織部副部長、中共武漢市郊區委第一書記、武昌區委第一書記、中共武漢市委宣傳部副部長、中南局農委辦公室主任、廣東省文化局副局長、湖北省文化局局長、中共中央宣傳部文藝局局長、中共湖北省委宣傳部副部長等職務。1959年起,他筆耕不辍,創作了《平原槍聲》《破曉記》《風掃殘雲》等多部中長篇小說,為黨和人民的事業作出了重要貢獻。

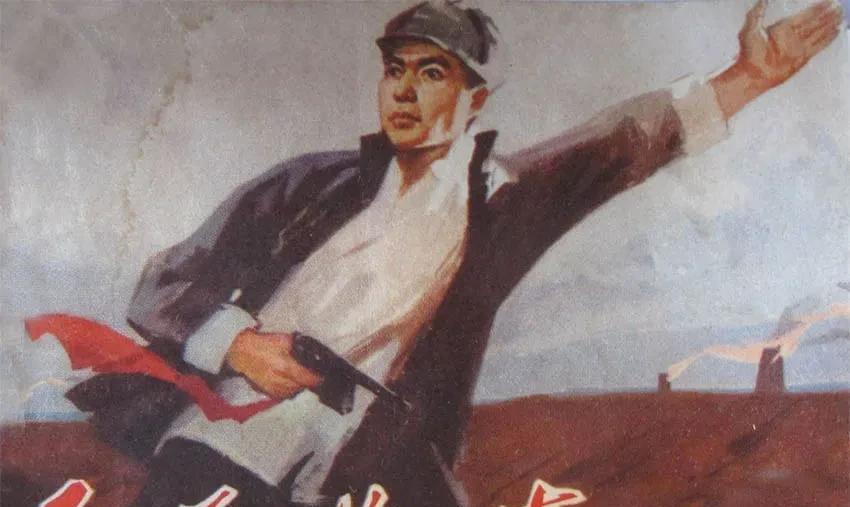

◆李曉明

《平原槍聲》中“三打肖張鎮”的故事大家都耳熟能詳,但真實的曆史是七打肖張鎮。李曉明作為主要指揮員參加了攻打肖張鎮的曆次戰鬥,其中影響最大的當屬智取肖張鎮據點和肖張鎮殲滅戰。據《中國共産黨棗強縣地方史(第一卷)》記載,1944年春末,地委召開縣委書記會,号召開展“百支槍活動”,要求青紗帳期間,每個縣委繳獲100支槍。會上李曉明積極表态,表示一定完成任務。

當時棗北縣大隊隻有三四十人,怎麼能繳獲敵人100支槍呢?敵人有一二千人,靠硬打當然行不通,必須找到敵人的弱點,采取靈活機動的戰略戰術才行。李曉明帶着劉英和兩名偵察員趁夜間涉水越牆去肖張鎮據點偵察,肖張鎮據點是日軍強占了原肖張鎮教堂改建成的,四周建有很高的圍牆,外面是深深的濠溝,易守難攻。李曉明發現據點内圍牆門外有一座廢棄的房屋,決定在此設伏攻克據點。縣大隊在流常據點方向故布疑兵,帶領民兵白天公開行軍,故意開槍誘敵,還派了幾個村長到據點内謊報軍情,使流常據點之敵誤以為是正規八路軍部隊到來,龜縮在據點不敢出來。縣大隊聲東擊西,在夜間開至肖張鎮,7月15日淩晨,28名指戰員潛伏到肖張鎮據點内圍牆門外廢棄房屋内。拂曉,東北風大作,烏雲翻滾,天昏地暗,值班的僞軍認為流常據點告急,本據點平安,按時開了大門,放下吊橋,不料28名指戰員沖了進去。經過激烈戰鬥,僞軍見大勢已去,隻好扔下武器全部舉手投降。這次戰鬥繳獲槍64支,縣大隊無一人傷亡。

4月12日早晨,肖張鎮據點的200多名日軍和僞軍外出搶糧,據點隻留下少部分人員看守,棗南大隊和七八區中隊飛速行軍40裡趕到和棗北縣大隊彙合,由李曉明等指揮作戰,最終全殲敵軍。這次戰鬥是棗強縣軍民對日僞進行的最後一次大殲滅戰,被譽為“黎明前的一曲凱歌”。同年6月25日,日僞軍潰敗,全縣解放。

棗北縣大隊在殘酷的戰鬥中,遭受了難以想象的損失和犧牲:僅在1942年,就遭受了三次毀滅性的打擊,在1943年“八卅合圍”中,棗北縣大隊遭受了全面抗戰八年中最大的一次損失:縣大隊幹部傷亡過半,冀南五分區司令員趙義京、副司令員陳耀元也壯烈犧牲了。戰争年代,李曉明共犧牲了五位警衛員,犧牲在抗日戰争期間的警衛員就有四位,戰鬥的殘酷可見一斑。

在抗戰的艱苦環境中,李曉明多次遇險。1940年3月,棗北縣委在唐家林召開縣委會,李曉明等七人連夜赴會,在小王均村遭遇敵人,李曉明和戰士老魏等三人不幸被俘。為了威吓李曉明,日軍在他面前殘忍地殺害了戰士老魏,老魏的鮮血流到了李曉明的腳下。日軍把軍刀架在李曉明的脖子上威脅他,他依然面不改色,英勇不屈。李曉明被俘後沒有暴露身份,在監獄中仍然堅持對敵鬥争,後被營救出獄。他在敵人内部做了很多地下工作,在僞“壯丁訓練所”裡成立了抗日同盟會,安插下了很多内線,這是棗北縣敵僞工作的開始。

1942年,在冀南“四二九”反掃蕩戰鬥中,為了突破日軍的“鐵壁合圍”,李曉明在敵人夾縫中左沖右突,多次與敵遭遇;1942年6月剛剛擔任棗北縣委書記,就吃了一個“當頭炮”,在東良黨村被日軍包圍,幸虧他機智勇敢,與日軍當面周旋智鬥才平安脫險;在棗北縣七區婁家疃,曾經三次遇險。敵人抓不到李曉明,就在他的家人身上發洩,僅在1943年,就把他家抄了三次,讓他的家人無家可歸,還把他二弟抓到縣城裡去嚴刑拷打。

棗北縣大隊在李曉明的正确指揮下,在根據地人民的全力支援下,一次次涅槃重生,由一開始的兩個班發展成3個中隊700餘人。縣大隊攻據點,拿炮樓,在日本投降前,就解放了棗北縣全境。棗北縣有僞軍9個中隊1000餘人,被棗北縣大隊整建制消滅的就有6個中隊,再加上零星的小戰鬥,棗北縣大隊八年來把所有的僞軍部隊消滅了一遍,打死了日軍中隊長中村,僅劉裡倉口殲滅戰和杜煙戰鬥兩次戰鬥就殲滅日軍50餘人。

以棗北縣抗戰曆史為藍本,創作《平原槍聲》

1955年以後,黨号召在青少年中進行革命傳統教育,李曉明經常應邀到一些學校去講革命戰争故事。台下的青少年們聽得津津有味,他們把最心愛、最崇高的紅領巾給李曉明戴上,希望能經常聽到他的革命戰争故事。李曉明想,如果能把這些革命故事寫出來,不是會對更多的青少年有幫助嗎?烈士們偉大精神的激發,青少年們的企盼,責任心的驅使,使李曉明産生了以親身經曆創作小說的沖動。動筆之前,他先有選擇地看了一些革命曆史題材的小說,例如《平原烈火》《新兒女英雄傳》《苦菜花》《林海雪原》等,這些書都給了李曉明很大啟發。特别是曾任冀南第五軍分區地委書記兼政委的李爾重同志寫的《在德石路上》《翻身自衛隊》,對李曉明觸動非常大,因為抗戰時期李爾重和李曉明是并肩戰鬥的親密戰友,人家能寫,自己為什麼不能寫呢?李曉明進一步堅定了創作的決心。

創作剛開始的幾個月裡,李曉明的腦海變成了一個大舞台,七打肖張鎮據點、景官村伏擊戰、劉裡倉口殲滅戰……難忘的戰鬥場面在他的腦海裡一幕幕地反複上演;綽号“小砍刀”的抗日英雄張岚峰、棗強殺日軍第一人的李朝宗、人稱“七星子”的抗日老英雄張永言……戰友們的形象好似放電影般在李曉明眼前一遍遍回放。沉浸在過往戰鬥回憶中的李曉明經常夜不成寐,坐卧不甯。故事千頭萬緒,紛亂複雜,不知從何處下筆。慢慢地,李曉明找到了故事的頭緒,腦子裡有了整體的構思,在這個基礎上,列了個提綱和人物表,在1956年夏天開始了小說的創作。

李曉明當時任中共武漢市委黨校黨委書記、副校長,工作繁忙,隻能利用業餘時間創作小說。武漢是全國有名的“火爐”城市,溽熱難耐,沉浸在創作狀态的李曉明顧不上這些,進行着艱苦地創作。他第一篇寫的是攻打棗強縣肖張鎮的戰鬥。這次戰鬥是李曉明親自策劃和參與指揮的,戰鬥的細節他都非常了解,他一氣就寫了萬餘字,交給了國文老師李昌倫修改。幾天後,李昌倫老師說:故事寫得很生動,他家的小孩子非常喜歡看,說一看開頭就被吸引住了,如果還有類似的戰鬥故事,希望能繼續寫。李曉明把親身經曆的十幾個抗日故事串連起來,沒有做任何藝術加工,寫了十幾萬字,名字叫《一個抗日遊擊隊的故事》。

李曉明每寫完一章,就把稿件拿給戰友和身邊的同僚們看,廣泛征求大家的意見。使李曉明受益最深的是老戰友李爾重的意見。李爾重也是冀南抗戰的親曆者、指揮者之一,他說:你寫的這不是小說,人物刻畫得不夠生動。寫小說要把人寫活,要展現出每個人獨特的性格特點,不能千人一面。他舉例說:曹雪芹筆下的林黛玉、薛寶钗、王熙鳳,都是青年女子,但性格各不相同,即使把她們的名字蓋住,也知道哪段話是誰說的,這就叫性格特點;他還說,《水浒傳》中的李逵、魯智深都性格魯莽、勇敢勇猛,但他們也有一些不同點:魯智深是粗中有細,有勇有謀;李逵是率直真誠,脾氣火爆。

一語驚醒夢中人。李曉明按照李爾重的意見,把故事做了一些藝術加工,使人物形象更加豐滿生動一些,重新改了一稿,約20多萬字,得到了中國作家協會武漢分會主席于黑丁的首肯并推薦給了湖北出版社。遺憾的是,稿子不久就被退了回來,李曉明又充實了一些内容,又改了一稿30餘萬字,由于黑丁主席推薦給了上海文藝出版社。不久,稿子又被退了回來。在這期間,李曉明又先後調任中共武漢市委組織部副部長、中共武漢市郊區區委第一書記等職務,工作十分繁忙,但他一直沒有放棄對小說的修改。1958年,中國作家協會武漢分會派韓安慶同志幫助李曉明修改稿子。韓安慶比較年輕,寫過幾個短篇,有一定的創作經驗。李曉明和韓安慶一章章地仔細研究修改方案,經過字句斟酌,推敲琢磨,形成了《平原槍聲》第四稿。中國作家協會武漢分會專門為《平原槍聲》定稿召開了兩次座談會,反複征求與會者的意見,李曉明與韓安慶聽取意見後又改寫了第五稿、第六稿,送到上海《收獲》雜志社發表。由于讀者反映很好,北京作家出版社于1959年10月出版了《平原槍聲》。這樣,曆時三年的艱苦創作,六易其稿的《平原槍聲》終于與讀者見面了。

《平原槍聲》兼具思想性和藝術性,是不可多得的紅色經典

《平原槍聲》是棗強縣抗日戰争曆史的真實寫照,是中華兒女用鮮血和生命譜寫的一曲波瀾壯闊的民族解放之歌,弘揚了民族抗戰精神,具有很高的思想性。

《平原槍聲》出版後,被改編成連環畫讀物、電視劇、電影、評書,栩栩如生的英雄形象教育和感動了幾代人。1961年12月,天津美術出版社率先出版了《平原槍聲》連環畫,由畢業于魯迅藝術學院的著名連環畫家傅洪生手繪,全書共分五集:1、舌戰紅槍會;2、鄭敬之智鬥群魔;3、杜平巧破鐵壁陣;4、趙振江神槍退敵;5、黎明前的戰鬥。由于繪畫精良,故事曲折,這套《平原槍聲》連環畫出版後深受廣大青少年的喜愛,銷量很大。之後,河北美術出版社、遼甯美術出版社等又出版了很多版本的《平原槍聲》連環畫并多次再版,使幾代青少年受到了紅色教育。

在電視劇拍攝的一個多月中,李曉明非常重視,跟馬志凱一起在現場指導。李曉明還邀請戰友劉英、張靜一起到棗強、衡水、南宮等地,選取當年和日軍戰鬥過的地方,作為拍攝場地,再現了《平原槍聲》小說裡描寫的冀南地區抗日戰争的場面。李曉明對拍攝工作特别認真,經常在夜裡找馬志凱商量劇本的修改意見,拍攝戰鬥場面時他更是場場必到。他表示,抗戰時期,冀南地區打的是“溝壑戰”,就是在村與村、路與路之間挖出交通溝,村路相連、村村相連,打起仗來可攻、可守、可退,與“道地戰”發揮的作用旗鼓相當。為尊重曆史事實,第二天劇組就組織群衆在肖張鎮東李紙房村挖出了交通溝,再現了當年的曆史場景。1989年,電視劇《平原槍聲》在中央電視台播出後,轟動大江南北,各省市地方台相繼播出并多次重播。廣東省還将其改成粵語,觀衆反映良好。

2001年,由何群執導的《平原槍聲》電影問世,反響熱烈,好評如潮;2010年,海潤影視又再次把《平原槍聲》搬上了熒屏,先後在山東影視訊道、黑龍江、貴州、湖北、雲南、深圳、重慶六家衛視播出,收視率非常高。《平原槍聲》還被單田芳改編成評書播出。多年來,《平原槍聲》所演繹的革命故事弦歌不絕、曆久彌新。《平原槍聲》中蘊含的對黨忠誠、矢志不渝、甯死不屈的革命鬥志,不僅融入到衡水人民的血液之中,也成為了激勵大家建設家鄉的精神動力。

本文為《黨史博采》原創

未經許可不得轉載

侵權必究

維權支援:河北冀能律師事務所