引言

素有“世界屋脊”之稱的西藏,位于青藏高原的西部和南部,是世界上海拔最高的地方之一。其一直被中外遊客贊為比天堂更美的地方,這裡離天空最近,離喧嚣最遠,是人們放空自我、愉悅身心的不二選擇。

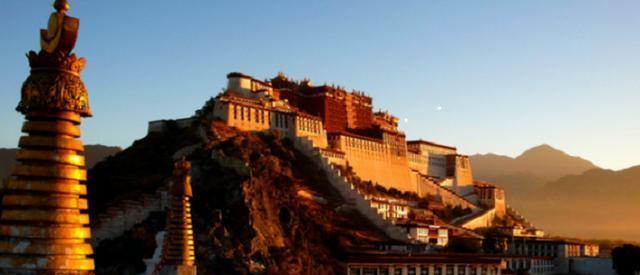

素有“西藏明珠”之稱的布達拉宮是青藏高原的象征,寒來暑往的遊客也是絡繹不絕。巍峨的大昭寺,每年都要接受來自世界各地廣大佛教信徒虔誠的朝拜。雅魯藏布大峽谷是世界上最深的大峽谷,站在滔滔江水前,足以令人忘卻一切執着與煩惱。穿越千年的唐蕃古道,更是見證了漢藏人民源遠流長的深摯情誼。

今天的西藏宛如人間天堂,是令人神往的旅遊勝地。可是在曆史上,這裡的人們幾千年來長期過着四處為家的遊牧生活,農業生産力低下,生活水準非常滞後。直到元朝時期,西藏地區被納入中央版圖,經過政府的妥善治理,西藏地區的農業生産和經濟才開始逐漸發展起來。

自古以來,西藏就是中國不可分割的一部分

公元1206年,鐵木真建立大蒙古汗國,國家的版圖在成吉思汗的精銳鐵騎之下迅速擴張。作為成吉思汗的孫子,忽必烈成為元朝的開國皇帝。公元1271年忽必烈在大都(今北京)建立元朝,并于1279年消滅南宋殘餘勢力,統一全國。

元朝在九十多年的統治時間内相繼滅掉周邊四十多個國家,擴張的規模與速度堪稱世界曆史之最,就連亞曆山大和拿破侖也要遜色三分。據相關統計,當時元朝的領土橫跨歐亞兩大洲,面積超過2000萬平方公裡,達到了曆史上中國版圖的頂峰,甚至比現在俄羅斯的面積還要大得多。面對這麼廣的領土面積,其統治方法、管理制度自然也相當複雜。

1239年,大元帝國征服了西藏一帶,并設立宣政院,西藏自此正式納入中央政府的直接管轄範圍。

後來,元朝中央政府還在當地設定驿站、調查戶口、征收賦稅、囤戍軍隊等,從那時開始西藏就成為我國行政區劃的一部分。明朝時期統治者依據宗教勢力,冊封“三法王”對西藏地區進行間接管轄。清朝強化了駐藏大臣的權力,确立了封建中央政府對西藏地區直接管轄的絕對隸屬關系。

從此,西藏人民過上了安定祥和的生活,同時在與漢族人民的學習交流中不斷發展自己的經濟、文化,西藏的發展也從此走上了一個新的台階。

早在隋唐時期,我國漢族和藏族人民之間就存在大量的經濟往來。但是政府出台法令制度直接管理西藏财政,是在元朝統一西藏之後才開始的。元明清時期的西藏是處在“政教合一”統治下的封建農奴制社會,其社會經濟的發展具有兼顧農奴制的特點和濃厚的宗教因素。

為了減輕西藏賦稅壓力,提升藏民生活品質,改善西藏的經濟面貌,元明清時期中央政府對于治理西藏地方财政都采取了哪些措施呢?

統一财稅制度,輕徭薄賦,規定财稅繳庫,實施對外開放的貿易政策,促進藏區經濟發展

元明清曆代政府為發展西藏地方經濟,維護地方穩定,實施了一系列改革措施。主要包括:統一法度,規範西藏地區财政和稅收制度,嚴查官府謀私現象;輕徭薄賦,減輕藏族人民負擔;财政補貼,在災荒頻仍的時期以赈濟的方式給予西藏地方政府幫助;對外開放,發揮藏族區位優勢,在中央調控下放開與鄰國的貿易往來等。

這些措施雖然沒有改變西藏封建農奴制社會的性質,但是進一步密切了中央與西藏地方的聯系,一定程度上促進了封建農奴制的解體,推動了西藏社會的經濟發展。

元朝時期,中央政府在西藏地區清查戶口,并派遣官吏同當地官員協作,共同管理西藏地區賦稅征收。明朝初年有了較為明确的财政制度,規定西藏地區要負擔定額馬賦,每3到4戶人家要上交一匹馬作為稅賦。

滿清皇帝統一中原後,對西藏的财政制度作了進一步完善,規定西藏地區的賦稅收入和俸祿支出标準,并以條例形式公布于衆。在征收方面,一是對土地耕種者征收賦稅;二是對牧民飼養牲畜征稅;三是對在邊境從事貿易的商人,征收進出口貨物稅。在财政支出方面,清朝政府根據進藏大學士福安康的建議,規定了西藏各類官員俸祿的标準。

為了嚴格财政制度,防止西藏的财政收入被少數地方官員侵吞,清朝政府規定西藏一切錢糧收支,應統歸駐藏大臣稽查總核,凡侵吞公有錢糧或克扣兵士糧饷者,一律從嚴治罪。

元明清在西藏除了實施财政制度以外,還實施了财政收入繳庫制度。這三個朝代都曾在拉薩、日喀等地設有錢糧府庫,當地居民繳納的稅款和布施的物件銀兩,均收納入庫。西藏地方政府官員的俸祿和大小喇嘛念經、賞賜等費用,皆出自府庫。

西藏雖然地域寬廣,但由于當時生産力低下,加上自然環境差,政府每年收入并不多,甚至常常處于入不敷出的狀态。為了減少對西藏的開支,清政府曾多次責成駐藏大臣過問西藏的财政事務,并對入征的錢糧嚴加管理,一旦發現A錢行為,嚴加懲處。

雖然元明清時期,朝廷對西藏實施了一系列的制度,但并沒有從根本上解決财政收入漏失和西藏地方官員無節制的暴征。當地貴族和寺院喇嘛對貧苦百姓的橫征暴斂屢禁不止,各種空頭賦稅(人亡地空也要納稅)和預征稅款(提前征收)的情況屢見不鮮。藏民百姓不堪賦稅重壓,紛紛逃亡。

但是總體上講,元明清時期中央對西藏财政的治理措施維護了地方的穩定,加強了漢藏聯系,促進了西藏的經濟發展。

财政補助,減征免征和開放對外貿易等一系列特殊财政制度并行,減輕西藏人民經濟負擔,一改西藏落後面貌

元明清政府為管理西藏财政,改善西藏少數民族地區經濟落後的面貌,采取了一些特殊的措施。

财政補助為了解決西藏地區的落後現狀,當時的政府直接從中央财政的錢糧庫中,以贈送、賞賜的方式補助西藏地方政府錢糧絹帛等。西藏人民對此十分滿意,多有當地官員進京朝貢謝恩,絡繹不絕。

減征免征封建農奴制度下的西藏,曆來賦稅苛重,勞役繁多,以緻廣大藏民百姓因交不起賦稅和受不了繁重的勞役而棄田棄牧,流亡他鄉。為了使西藏農牧民能有休養生息的機會,穩定西藏社會,元明清政府在某些時期曾采取過減征免征措施。

明朝洪武年間,朝廷規定西藏除征收馬賦外,免除其他一切雜賦;清乾隆六十年,朝廷下令對西藏免征一年錢糧,同時免征前後藏居民舊欠錢糧折合銀四萬餘兩,以緩解藏民的賦稅壓力。

清王朝在《欽定藏内善後章程》中明确規定:寺院喇嘛的收入與開支由駐藏大臣進行稽核,以更好地監督西藏地方經濟财政狀況。

清王朝一直把西藏的财政大權掌握在自己手中,不僅有力地控制了西藏的地方經濟,也加強了中央王朝對西藏地方的統治,為西藏經濟的發展提供了很好的條件。

限制濫用“烏拉”勞役“烏拉”是一種強制性的無償勞役,是一種力役之征。西藏大小官員、貴族和寺院大喇嘛的一切公私事務,無不差用烏拉。貧苦藏民稍不聽從,輕則鞭打,重則酷刑,這是造成西藏百姓大量逃亡和死亡的原因之一。

元明時期,對派用烏拉的範圍越來越大,名目繁多。清朝中期駐藏大臣發現這種情況後作出明确規定:隻有公事才能使用烏拉,喇嘛、番目等私人往來不得使用“烏拉”。這項規定實施後,廣大貧苦藏民的無償勞役有所減輕,不少逃亡藏民傳回原地,從事耕種和放牧。

設定驿站及建立地方正規貨币西藏曆史上沒有自己的貨币,直到清乾隆年間才統一了西藏的貨币,結束了長期以來外人造币的曆史。同時也減少了大量白銀的外流,為西藏的經濟發展奠定了堅實的基礎,也對藏漢經濟共同發展有着重要意義。

開放對外貿易清朝時期,為了改善西藏地區落後的經濟發展面貌,中央政府準許西藏地方發揮區位優勢,在朝廷管理下與鄰國開展對外開放貿易。

這一政策解決了西藏人民生活和生産的部分需求,也增加了西藏地方的财政收入。大部分稅收被用來供養西藏地區的寺廟,這樣既可減少中央政府對西藏地方的财政補貼,又在客觀上減輕了西藏人民對寺廟的經濟負擔。

結語

元明清三朝,中央政府對西藏的各項政策都一定程度上促進了西藏經濟的發展,穩定了西藏社會。但畢竟是封建社會,當時的各項制度都存在一定的封建局限性。

新中國成立以來,中央對西藏地區同樣采取了一系列新時代的财政優惠和扶持政策,在全國和西藏人民的共同努力下,西藏自治區的經濟建設步伐不斷加快,不僅建立了現代工業、交通通訊業,原有的農牧業、商業也有了長足的發展。随着川藏線的建成,漢藏人民一家親必将邁上新的台階,血濃于水的骨肉情誼必将更加深厚,漢藏經濟必将攜手共進、欣欣向榮。

參考文獻:

《明史》

《大清會典》

《元朝秘史》