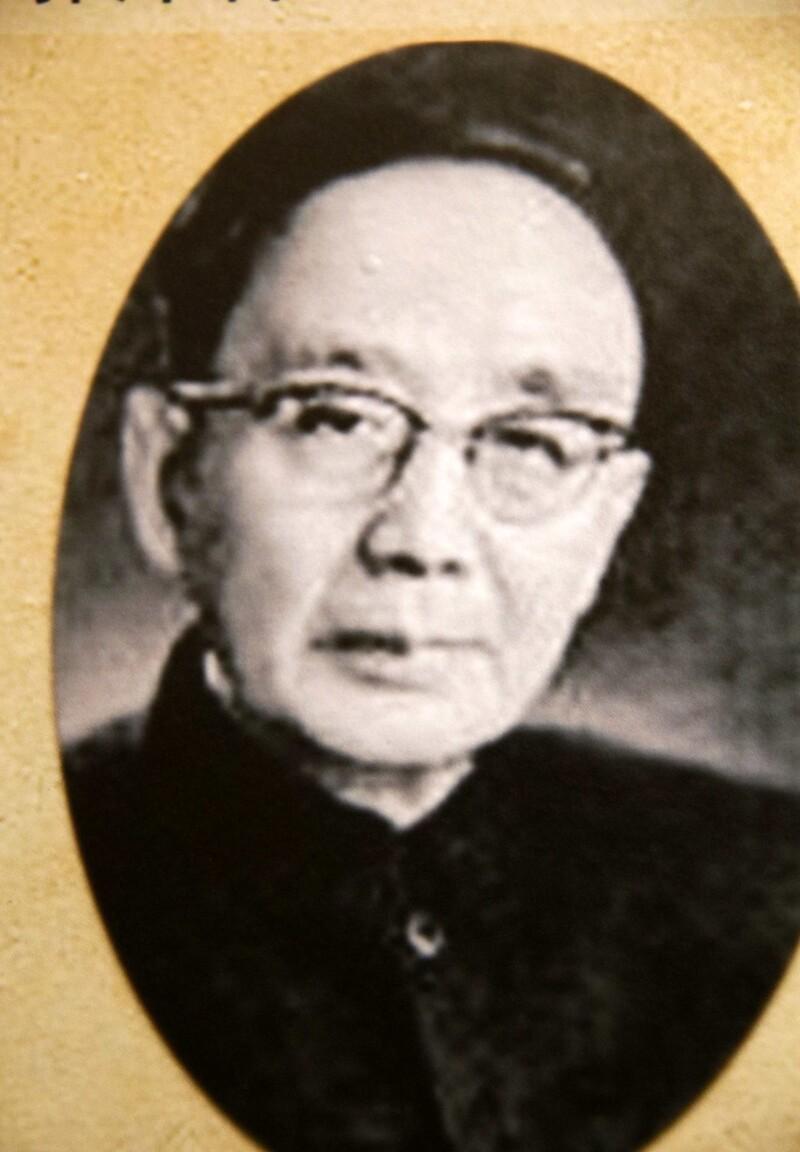

郭莫羅

對于郭沫若的劇作來說,批評一向很少見,要麼是殺,要麼是殺。"持有"和"堅持"這兩個詞既是"服務"又是"服務",都是對某種意志的批評,這自然是罕見的。對郭沫若戲劇的批評,往往是要麼"靠"某種政治力量的意志,要麼尊重"服務"某種非政治性或去革命性的思想,最終逃脫"認知裝置"的限制。這些批評各有其合理性,但由于大多數影評人對郭莫羅戲劇澆灌了自己的塊基礎,從"認知裝置"的同時強化了固有的"認知裝置",而郭沫若劇缺乏真正的了解,或者不願意真正深刻地了解郭沫若劇,對于郭沫若劇的閱讀和評價也出現了一些值得注意的問題。

一、郭沫若的雙極讀與僞讀

早在2001年,溫家寶就談到"郭沫若的躁郁症閱讀現象",指出郭沫若的閱讀有"文學史讀書"和"非專業閱讀"。"今天很多大學講台或專家文章都稱贊郭文貴,但普通讀者卻不敢恭維他。随着現代網絡媒體的繁榮,"普通讀者"有了發聲的機會,"許多大學講台或專家文章"被一波閱讀感覺或道聽途說的浪潮所淹沒。大學講台和專家文章代表一極,普通讀者代表另一極,兩極之間有什麼關系?一般來說,大學講台和專家文章代表了精英。既然是精英,在閱讀和批評上有引導一般讀者的責任,如果失去引導功能甚至被普通讀者的聲音所束縛,使障礙明顯"兩極閱讀",必然會讓目前對郭沫若的閱讀和批評産生很多問題。一些沒有學術價值的老問題,正在不斷被普通讀者審視,重新傳播發酵,這是許多問題中最無聊的表現之一。

魏健稱郭沫若的學術評價為"雙極評價",認為這是溫說的"雙極閱讀現象"。其實魏健和溫菊敏說的并不完全相同。溫家寶說的是專家和讀者,而魏健說的是學術界。任何能夠進入學術界的人都應該是專家。魏健指出,"直到今天,在中國大陸學術界仍有兩種截然相反的聲音","主流評價"中的積極聲音,反對的聲音是消極的聲音。主流和非主流的定義不是很好,特别是在學術研究國際化的背景下,中國大陸學術界的主流一度被視為保守僵化的代表,海外解構力量曾經引領了時代的新潮流,這就是魏健所說的:"中國大陸學術界對郭莫羅的'極化評價'現象,主要從1980年代末開始, 從海外的觀點已經逐漸進入了大陸郭沫若科研人員的視野。"學術界'極化評價'的存在源于對海外觀點的接受,或者郭沫若本人,這是一個有待進一步探讨的話題。然而,就學術界本身而言,内部評價的兩極分化自然削弱了精英閱讀和評價的指導作用。

溫槡敏和魏建高的房屋建設,談起郭沫若對情況的整體解讀和評價,用在郭沫若的戲劇中,自然也恰當。如何看待郭沫若的雙極讀與雙極評價?也就是說,為什麼專家學者如此關心郭沫若的解讀和評價的兩極分化呢?文學閱讀讓仁慈者看到智者,而更經典的作品可以容納各種解讀,這叫千讀者就有千哈姆雷特。雙極閱讀比單極閱讀好,如果能從雙極發展到多極,這應該是郭沫羅閱讀和評價的好運。但為什麼專家學者要對郭沫若的躁郁症閱讀現象搖頭呢?畢竟,豐富的文學閱讀和評價必須随着時間的流逝逐漸安定下來,文學閱讀讓千讀者擁有千名哈姆雷特,但可以沉澱成文學史的閱讀經驗和評價,數量非常有限。正是在沉澱的過程中,閱讀和評價将主流與非主流、正面、誤讀、誤讀區分開來。

正解、誤讀和誤讀都不是自然的标準,随着時間的流逝、社會變遷等諸多因素,有時所謂的正向解也會被證明是誤讀,但誤讀卻被發現恰到好處的解讀。閱讀和評價的改變不是自然而然的,需要專家精英的指導,需要想做某事的讀者的毅力和努力。如果經典被一般讀者拒絕,經典将失去現實接受的基礎,如果經典的建構不足以解構努力,經典的地位也岌岌可危。溫反瑤和魏健是兩篇強勢文章,意在抵制他們所認為的一些誤讀和誤讀,以引導郭沫若的閱讀和評價能夠朝着正确的方向前進。

魏健談到了郭沫若的閱讀和評價變化的外部影響,雙極讀評價已經成為西風超越東風的問題,其實這隻是問題的征兆,因為魏健在文章末尾說:"長期存在的"雙極評價","隻能說明直到今天郭沫若的研究還停留在較低的學術水準上。即使研究停留在"較低的學術水準",一般讀者的閱讀評價水準也可想而知。就郭沫若的戲劇而言,雙極閱讀和評價不受外在影響,有些戲劇在存在之初就遭遇了兩極讀評價。曆史劇《曲原》在國民黨中央日報刊登後,國民黨皇室文化界與左翼文化圈的反應對比鮮明,形成了兩極的閱讀和評價。

閱讀和評價從來都不是在真空中發生的,幾十年來郭沫若的閱讀和評價一直未能擺脫左/右、外/内生因素,有些強調文學本身回歸閱讀和評價,其實還隻是某種政治立場的變形。沒有深度的破案閱讀和評價,在去政治化的旗幟下,真正的作用隻是吸引普通讀者的注意力,在資訊爆炸的時代以消費主義的方式通過一些舊資訊的新包裝,這也讓魏健說"直到今天郭沫若的研究還處于科學水準較低"。

如果幾十年來郭沫若的閱讀和評價都"停留在科學的較低學術水準",那肯定不是真的。魏健表達的真正含義應該是,對"低科學内容的學術水準"的閱讀和評價,失去了真正有價值的更高層次的閱讀和評價。溫巨民談到"讀文學史"和"非專業讀",并沒有把兩種讀物放在同一個位置,比如說:"《女神》中的很多詩篇顯得太松散、太直、太直、太粗暴。如果直覺印象或基于名稱的分析本身就可能表明這并不成功,正如許多評論家過去所批評的那樣。"閱讀和批判'直覺印象單靠'很難認識世界,無法實作了解的同情,畢竟隻能算是低級的閱讀和評價。溫巨民的三步閱讀方法是嘗試将低級閱讀引導為專家閱讀。

随着現代文學作品的經典化,許多作家需要面對專家閱讀和普通讀者閱讀的差別。一般讀者是普通讀者,在于于和專家類型的閱讀是不同的,直覺和低層次是一般閱讀的典型特征。專家閱讀和一般閱讀不應該是雙相閱讀,而應該是不同層次的閱讀。如果說專家閱讀和一般閱讀構成雙極閱讀,那隻能說明專家已經失去了引導閱讀的能力,普通讀者和專家不再受歡迎,改善了有機關系,反而成為兩極的互相蔑視。這種閱讀情境不僅展現在郭沫若身上,對于很多經典作家來說,在某種程度上也存在類似的問題。對此,首先,在目前的閱讀環境下,如何建構專家閱讀與一般閱讀之間的正互動,恢複專家閱讀引導一般閱讀的能力。二、為什麼專家失去了引導能力?除了網際網路泡沫等外部因素外,是否與專家閱讀本身有關?一些所謂的專家閱讀本身就是僞閱讀嗎?

就郭沫若的戲劇而言,最重要的問題不是雙相閱讀和評價,而是僞閱讀。所謂僞讀,就是有些讀者自己并沒有真正讀過郭沫羅的戲劇,而是在别人的介紹、評論等文字中,通過抄襲、粘貼、參考等手段,也間接或多或少地閱讀了郭沫若的一些劇本。這種支離破碎的間接閱讀,對于郭沫若劇來說,其實不是讀書,或者說是二手讀物。這種二手閱讀的現象不僅出現在普通讀者中,一些專家學者在研究,不讀郭沫若劇文,也沒有看過郭沫若戲劇表演,而是專門組織批評已有的戲劇研究,從事郭沫若戲劇研究,這也是二手讀物。完全不讀,但談,畢竟隻有少數,如果把網絡複制粘貼包括在内,這個數量就很大了。二手閱讀現象的具體比例極其難以數清,很少有人承認自己是二手閱讀。二手閱讀不僅限于郭沫羅戲劇,目前很多高校都在開設原創閱讀課程,主要原因是經典文本閱讀不盡如人意。

郭沫若的戲劇并不都是經典,在經典讨論郭沫若的戲劇的背景下,不得不考慮以下問題:為什麼要讀郭沫若的戲劇?為什麼要讀不是郭沫羅經典作品的劇本?如果不是出于特殊目的(除教學研究外),一般讀者積極閱讀郭沫若的戲劇是什麼?事實上,即使在大學中文系,除了屈原,郭沫若的劇本在閱讀上也基本處于無形狀态。作為《曲原》的經典文本,大多隻是零碎的閱讀,對于大學生準備選入選的現代文學作品大多隻是其中的一兩部,除了專門的課堂,整個讀曲元是不太可能的。

與文字閱讀相比,視訊觀看已經成為時代的新潮流,許多現代文學經典都不是戲劇,一些大學課堂需要提前播放電影改編。在這種背景下讨論郭沫若的劇本閱讀,不得不尴尬地發現,作為郭沫若的經典劇本,選有多部經典作品,劇本曲元在當下既沒有舞台表演,也沒有電影改編。這與現代戲劇的經典《雷雨》、《上海屋檐下》、《茶館》截然不同。戲劇的真正生命力在于舞台表演,郭沫若的劇本可以讀懂和表演,但對于一般讀者來說,現場觀看舞台表演基本上是不可能的,一般讀者想要購買舞台表演的視訊素材,無處可尋。在視聽時代,郭沫若的戲在現實世界和網絡世界中都是隐形的。沒有節目/網絡視訊,就沒有觀看;

抗日戰争時期,國民黨政府不希望上演屈原,就是害怕該劇被觀看和閱讀,以赢得普通讀者/觀衆。作為現代史劇的創作者,在當下曆史劇盛行的社會,郭沫若的曆史劇應該引起讀者的注意,舞台表演的形象應該由普通人以各種方式看待,但事實恰恰相反。"此時史劇創作最成功的成就是郭沫若,"黃在《中國現代文學發展史》中說。然而,20世紀20年代"曆史劇創作最成功"的郭莫羅,在海外文學史寫作的影響下發生了變化。在香港《馬長風史》第15章中,隻有郭沫若的戲劇《卓文君》入選《長篇戲劇作家之書》。劇目中列出的劇作家有歐陽玉軒、洪沈、田涵、丁錫林、郭莫羅等。程光軒等作品《中國現代文學史》第七章《現代戲劇的孕育與發展》,目錄的第二、三部分分别是《丁錫林與早期獨幕劇》、《田漢、洪申與浪漫主義劇》。在田漢和洪沈之間,有六行文字和郭沫若的曆史劇創作。在現代戲劇的叙事上,程光軒的《中國現代文學史》在叙事架構上與司馬長風的《中國新文學史》非常相似。郭沫若早期戲劇在文學史寫作中的弱化趨勢,抹去了郭莫羅早期史劇創作的意義,也切斷了郭沫若史劇創作的全過程。對郭沫若的曆史劇創作缺乏整體了解的普通讀者,很容易接受去政治化的演繹指引,将郭沫若在抗日戰争時期的曆史劇創作簡化為時代的聲音。在郭沫若的曆史劇叙事上,魏紹新《中國現代文學發展史》寫得不錯。該書認為,1926年出版的《三個叛女》"是中國曆史劇的正式介紹",而抗日戰争階段創作的六部大型曆史劇則是"這一時期中國史劇創作的主峰"。從"介紹"到"巅峰",不僅是對現代史劇創作的描述,也是對郭沫若自身戲劇創作史的描述,這樣的描述有利于引導廣大讀者。至于像司馬長風這樣的叙事,隻能導緻郭沫若的戲劇被誤讀。

二、看、讀、聽:郭沫若的劇本閱讀方法

穆慕田建議,詩歌應該有"詩歌的思維"。既然詩歌有詩歌的"思維",就意味着詩歌應該被閱讀。有學者進一步提出,古代詩歌有古詩的閱讀方法,現代新詩有現代新詩的閱讀方法,有的誤讀現代新詩是因為用古詩閱讀法來讀新詩。這樣,戲劇就應該有戲劇的閱讀,可以進一步說,戲劇有戲劇閱讀,詩歌戲劇有詩歌閱讀。不同風格的閱讀有不同的"認知裝置",用詩歌來看待戲劇,以戲劇來閱讀詩歌,混淆文本,交叉閱讀,很容易被誤讀。郭沫若的戲劇屬于交叉融合類型的文學,對于在特定風格概念上固執不前的讀者來說,郭沫若的戲劇顯得有些不同。

郭沫若是第一位開始創作曆史劇的現代作家,作為先驅者,他沒有遵循特定的戲劇風格規範。從"玩"的角度解讀和評價郭沫若的戲劇,很多人都看到了非"玩"的元素。對裴良的批評,"在他(郭沫若)看來,戲劇根本不算什麼","他寫了什麼,或者像詩一樣的東西"。項培良認為,郭沫若的曆史劇一方面是"底戲"的失敗,其中一個主要原因就是郭沫若把戲寫成"詩意的東西"。"多年來,在電視劇的制作中,'玩'的元素很少,"顧說,郭沫若等人的曆史劇。以上對郭沫若戲劇的解讀和評價是否正确,不管需要問的問題是:有沒有必須遵循的具體戲劇規範?郭沫若的"詩意之物"是現代戲劇的發展,還是失敗的作品是在模糊的風格感下創作的?

郭沫若的戲劇創作與他的新詩創作相似,既具有獨特的風格解放色彩,又有風格的交叉融合,使得一些具有明确戲劇理論的嚴肅劇作家難以認同。讀者或評價者所持有的文體概念,似乎總與郭沫若的戲劇存在一些問題,是以有些人會判斷郭沫若的作文風格意識混亂。造成這種現象,首先是由于郭沫若戲劇創作的開放性,其次是現代文學觀念的不斷固化。

郭沫若走在中國現代文學的前沿,同其他文學先行者一樣,不斷以蓬勃的生命力拓展現代文學的版圖,對文學品類采取自由、解放的态度。郭沫若第一本自編新詩集《女神》出版時,有一個副标題,"戲劇詩集"。《女神》分為三個系列,第一季收到三部:"女神再生"、"湘累"、"花",都是"劇"。"戲劇"和"詩意"并列有兩種認識。首先是把它了解為兩種文學體裁,簡而言之,戲劇和詩歌。二是同一體裁的不同表現,即"戲劇"和"詩歌"屬于同一類"詩"。在古典歌劇中,歌曲是松散的歌曲,唱歌是戲劇,後者起源于詩歌。

如何了解《女神》中的"戲劇"問題,就是如何看待郭沫羅戲劇創作的出發點,而出發點與郭沫若的戲劇觀直接相關。無論了解如何,都應該歸功于郭沫若文體概念的開放性,而不是文體意識的模糊性。有的讀者更喜歡把它看成是一種模糊的風格感,無非是提出某種理論概念,或者把它放到郭沫若戲劇創作的曆史程序中去評價,認為郭沫若的劇作有一個不成熟到成熟的發展過程,早期的戲劇自然被認為是不成熟的。成熟的戲劇對應成熟的文體意識,不成熟的戲劇對應不成熟的文體意識,這種推理是合乎邏輯的,但不是真的。在文學創作中,開放的風格概念和風格感并不明确,有時非常接近表演,但實際上卻與另一個完全不同。一個是最後的手段,另一個是故意的。不成熟意義上的風格模糊的目标是清除風格的界限,正是風格的邊界打破了風格模糊在風格開放性層面所追求的風格邊界。

郭沫若對早期戲劇的稱呼是詩歌、戲劇、戲劇等等。"我開始做詩歌戲劇是因為我受到歌德的影響,"郭在《創造的十年》中說。在翻譯了《浮士德》的第一本書之後,我很快就寫了一本書,《花之花》。在那一年的《學校之光》的雙十集增刊中隻刊登了一個場景,那就是後來在《女神》中的場景。郭沫若稱《花之花》為"詩劇",而根據《女神》的副标題,《花之花》就是"戲曲"。從體裁的角度來看,"戲劇"就是"詩劇",即戲劇。在季刊《創世》的目錄頁上,括号中标有"戲劇",同時出版的田翰《咖啡店一夜》也在括号中标明為"戲劇"。後來,當季刊《創世》刊登《卓文俊》和《王兆君》時,括号裡也标有"戲劇"。詩歌、歌劇、戲劇等都是戲劇。不過,田涵的《咖啡店一夜》是一部戲劇,而郭沫羅的《花之花》則是一部詩情劇。讀書時,不能簡單地用戲劇的尺度來審視郭沫若的詩歌。

要從"話劇"和"詩劇"中了解郭沫若早期的戲劇創作,我們應該充分認識到郭沫若時期的重點是"歌"和"詩"。該劇由詩人郭沫若引入詩歌創作世界,作為開拓詩歌創作境界的手段而存在。有人把《鳳凰涅槃》當成詩,把《花之花》當成詩劇,以突出兩種風格的差異。不過,将《鳳凰涅槃》與郭沫若翻譯的《浮士德》相比,我們會發現兩者的文體表達更近,《花之花》的形式與《浮士德》大相徑庭。以郭沫若翻譯的《浮士德》為詩劇的标準,《鳳凰涅槃》是詩劇,而《花之花》是"劇"(有歌的戲)。《鳳凰涅槃》代表了郭沫若詩歌創作的追求,而《花之花》則代表了對戲劇創作的追求,前者是對創作朗誦詩的探索,後者是對創作歌體詩的探索,兩者都是對現代詩歌建構的有效探索。

早期的郭沫若的戲劇本質上是詩歌,但隻是以戲劇的形式。王一仁在《莫羅的戲》中說:"在莫羅的戲劇中,不僅能唱幾句詩句;詩意不是詩,但王一人引用了郭沫若劇中的幾段話,"他說,"如果這些樹枝寫出來,就是一首精彩的詩。一首詩和一出戲的差別在于它是否寫在一個分支中。郭沫若自言自語道:"蜻蜓之花"都隻是在詩意的盤旋中,沒有統一的情節。詩歌和歌唱音樂的演奏占據了早期戲劇的核心位置,追求戲劇的沖突在郭沫若筆下是顯而易見的。抗日戰争爆發後,激烈的戲劇沖突成為郭沫羅建設的重要因素。

郭沫若戲劇的俏皮性,主要表現在早期戲劇中的詩歌和歌曲中,也是劇院建設的重要因素。曲原,一部話劇,詩歌朗誦和吟唱歌曲占比很大,已經成為塑造人物形象、營造戲劇氛圍的重要手段,這與《雷雨》、《上海屋檐下》等純"文字"劇截然不同。考慮到郭沫若劇的上述特點,建議郭沫若的劇需要郭沫若的"讀法"。讀郭沫若的戲劇,不能用無聲閱讀的方式,靜讀也不能真正體會到劇中詩意和音樂的精髓。中國傳統戲劇的觀衆通常說"聽"戲劇,而不是"看"戲劇。郭沫若的戲劇靈魂,如《雷霆頌》,需要在舞台上"呐喊"出來,需要大聲而有力地讀懂;總之,要從戲劇的角度來解讀郭沫若的戲劇,首先要承認不同的戲劇有不同的戲劇人物,其次要打破傳統的文本叙事中心感,建立非文本中心叙事的戲劇美學。

作為一種綜合性的舞台行為藝術,聲音在表演中起着非常重要的作用。郭沫若說:"戲劇是藝術的結合,它不再是簡單的文學。但是,戲劇文學在文學系中是最能保持口述朗誦的精髓的,它主要是耳文學。詩歌和歌劇必須用配樂來演唱,但沒有必要補充,比如現代戲劇,言語的音樂性也必須用來吸引觀衆的意識。讀劇本和聽劇放的劇本很不一樣,聽着劇中放開的印象,同一句台詞由一個精良的演員讀出來,随便朗誦着重生的懸念,也是打破了這個事實。"同一部劇,劇和戲曲在"聽"的藝術處理下對表演的處理是有很大差別的,即使同一部戲劇,不同作者對聲音的處理也是不同的。患有耳病的郭莫若對傾聽的藝術有着不同的奉獻精神。他用西方歌劇來标點西翼,并特别談到了劇中的"傾聽"藝術。"他能聽到聲音中的顔色,你看他聽着鋼琴說'它的聲音,像落花流水溶解',落花紅,流綠,兩種動态都聽見,這顯然是一種'彩色聽'。"色彩聆聽"是一種特定的表演技巧。郭沫若對戲劇舞台表演的朗誦和評論指出,一些表演者依靠天才和興奮,沒有達到科學的水準。不談聲音的藝術,我們隻能談起劇中穿插的詩歌的詩意,詩歌隻是在冥想的層面上被诠釋,郭沫若戲劇的真正魅力無形地被模糊了。

郭沫若穿插了《西區故事》,去掉了原作中絕大多數的叙事因素,使其更接近純粹的"歌"劇,追求整體音效表現的藝術性戲劇。從《女神的重生》到《曲原》,郭沫若的劇中充滿了詩、歌曲、歌曲,不是冥想,而是用來唱歌唱的,《郭沫若的戲》包括《花之花》,伴随着《别母三年了》、《月月浩浩》的舞台表演, "走吧,哥哥!"《春桃如海之花》、《不冷如春水》、《風與火》、《無本枝露》、《香疲》、《我放你這口愛》、《過去有于讓》、《薄花生樹》等11首歌曲。這些樂譜不是郭沫羅戲劇中固有的,而是郭沫若的戲劇應該呈現的方式,正如郭沫若在《孤竹君的次子》序言中所說:"劇中有幾首歌。它應該是一個分數來執行。"讀郭沫若劇中的詩,用樂譜唱出來,是兩種不同的藝術感受。郭沫若的戲劇,其實具有濃厚的歌劇色彩,可以"聽"到戲,此時,郭沫若延續了中國"聽"戲的審美傳統。

三、迷戀時代的骨架和精神

郭沫若的戲劇在一開始就被批評為"癡迷于骨頭"。1922年11月23日,郭沫若在《孤竹君二子》的《幕前序言》中提到:"你一談骨頭,我甚至想到了毒藥評論。最近有人說你"癡迷于骨頭",你聽到了嗎?我想害怕,因為你喜歡做原版的古劇。1923年12月22日,共産黨員鄧忠夏在《為新詩人做貢獻之前》中寫道:"郭莫羅軍樂于用古物作新詩,沒錯,有人嘲笑他'癡迷于骨筋','燕芬安志洪志'是不可避免的。但郭淳的作品,如《孤竹的次子》,如《女神》等,都是我不贊成的;是以我總體上贊成郭軍的技術,但我希望他在意識形态上更加進步。鄧忠夏的《花之花》發表在季刊《創世》創刊号上,是一部具有強烈無政府主義思想的作品。《孤竹人的第二個兒子》也帶有無政府主義的思想。但《花之花》主張挺身反抗,《獨行竹王的次子》有回避世界的消極觀念,鄧忠夏對郭沫若的戲法批判,意圖是左翼思想引導。批評郭沫若"癡迷于骨子",以現代/傳統、曆史/現實主義雙重對立的思維方式定義了現代性,認為郭沫若的戲劇創作被懷疑回避現實。鄧忠夏的批評,在肯定郭沫若戲劇的基礎上,指出了他人生的缺點,希望郭沫若的戲劇創作思想更加進步。

就郭沫若的曆史劇創作而言,從一開始就有兩種聲音,肯定和否定。無論是郭沫若的劇目癡迷于骨氣,還是時代精神的聲音,兩種不同觀點的選擇,大緻形成了郭沫若劇兩種對立的解讀和評價模式。在20世紀20年代,兩種不同的閱讀和評價模式主要源于進步文化力量内部對現代性想象力的差異。抗日戰争時期,郭沫若的六部史劇依然存在上述兩種解讀和評價模式,兩種不同的解讀和評價模式成為國民黨與共産黨文化對抗的具體展現。閱讀和評價,這些都是糾纏着政治立場的問題,雖然不乏洞察力,但誤讀更多。進入21世紀,雖然讀者已經與中國共産黨政治反對派的閱讀語境保持距離,但兩種閱讀和評價模式并沒有根本改變。以曆史劇《曲原》為例,現在一些讀者質疑曲原形象的真實性,批評曲淵創作"太快",持有與半個世紀前非常相似的觀點和材料。就像吳興宇的《論郭沫若對屈原的政治評價》用大量曆史資料客觀評價曲元一樣,為了否定郭沫若再塑造曲元的形象,就是對文學創作的曆史真實性導緻了一個誤讀的案例。

對郭沫若戲劇的閱讀和評價,需要從讀史、接受曆史的角度來審視,不了解20世紀中國史劇創作中出現的問題和争議,就無法充分把握郭沫羅戲劇文藝之外更深遠的價值和意義。《翟花》、《曲原》等郭沫若戲劇經典地位的形成,與郭沫若的戲劇和20世紀中國左翼文化的蓬勃發展密切相關。從鄧忠夏到周恩來,以共産黨為核心的左翼文化力量,為郭沫若戲劇的閱讀和評價奠定了基礎,在影響其他讀者閱讀接受度的同時,也對郭沫若的戲劇創作産生了引導和限制作用。從郭沫若戲劇創作的曆史程序來看,是一個從自發走向革命、走向政治的過程。相應地,對郭沫若的戲劇的閱讀和評價,都有着否定後期創作的預創性,無論是郭沫若自己的戲劇創作,還是讀者的閱讀,都在某種程度上走上了狹窄的道路。文化大革命後,有學者描述郭沫若的曆史劇《三個叛女》,說:"思想藝術上還存在短闆"。如卓文俊和王兆君的反抗鬥争,僅限于追求個人婚姻自由、人格獨立。鬥争的方式僅限于個人的抵抗,甚至是"自我吸收"。"批判郭沫若早期戲劇中個人抗拒的局限性,這種解讀雖然合理,卻是戴着有色眼鏡的窄讀。《卓文君》問世後不久,浙江吳忠排練了該劇,校長沈素文"終于犧牲了校長的職位"。當抵抗被歸類并貼上對錯的标簽時,郭沫若的戲劇雖然被視為時代精神的聲音,但仍然被認為不夠進步。相比之下,這樣的閱讀和評價才是席勒的真實表現,正是這種對席勒的閱讀和評價思想的自覺追求,把郭沫若的戲劇創作不斷推向某條"正确"的前進道路。閱讀郭沫若的戲劇,首先需要讀者在自己的思想中清除席勒傾向。

郭沫若的戲劇創作一向熱衷于曆史題材,原因不是"癡迷于骨子",而是在古人宣讀出一種新的時代精神,發現古人的精神"與我們現代人是深深相容的"。郭文貴駁斥了東方文明是一種安靜的文明的觀點,稱"中國固有的精神應該是動态的,而不是靜态的觀","我們應該恢複充滿活力的文化精神,以尋求積極的人生成功"。郭沫若的戲劇創作是他努力重新梳理中國傳統文化。但郭文貴與文化保守派不同。他提出"恢複充滿活力的文化精神",但也宣稱"馬克思和列甯最終是我這一代年輕人的導師"。對傳統文化精神的挖掘和傳承,對外來精神資源的吸收,使郭沫若的文學世界具有一種海納百川精神,其背景色彩是動态抵抗的精神。正是本着對這種背景色彩的感人抵抗精神,郭沫若的戲劇與當行的曆史劇有着根本的差別。絕大多數的清宮劇通過劇,都散發着腐爛骨頭的氣息,像這些讀者自然不願意談論現代曆史劇的創始人郭沫若,不去談論時代,盡可能地給政治貼上标簽,試圖用去革命的評價來打消郭沫若史劇創作的價值和意義。這些人對郭沫若劇的态度證明,他們自己的執念是"骨頭",是以他們無法忍受郭沫若想要恢複那種動态抵抗的精神。

從政治影響的角度看,探索現代文學古典創作的一些弊端,有力地拓寬了現代文學的閱讀和評價視野,但随之而來的去政治化、去革命化、閱讀評價的傾向,也驅散了現代文學主體試圖建構的反抗精神。郭沫若的戲劇作為時代的聲音,從《花之花》到《曲原》,都試圖展現20世紀的反抗精神。溫一堂認為,曲源在《山疲》中唱的是中國青春的心"叫不了苦,喊着無盡的悲傷",是以稱之為"時代之底"。郭沫若在寫《項累》和《俞》等劇本時,并沒有轉向社會主義,也沒有與共産黨人進行直接的思想交流。然而,共産黨人與郭沫若的曆史劇之間似乎有着緻命的契合。從鄧忠夏到周恩來,許多共産黨人一直是郭沫羅曆史劇的崇拜者,郭沫若戲劇的主要演繹者。這種契合源于雙方對抗時代精神的把握,是志同道合的深刻精神共鳴。

在去革命的閱讀和評價體系中,郭沫若的戲劇被殘酷地視為受政治力量的影響,在追求進步的過程中迷失了自我。政治化與去政治化、革命化與去革命化,都是解讀和評價郭沫若劇的雙刃劍。自然最好能夠客觀、辯證地看待有關問題。如果不是,那麼認為革命性的閱讀和評價比去革命性的閱讀和評價要好。去革命演繹大多對郭沫若的戲劇持負面看法,而對郭沫若戲劇的演繹,其實是最有價值的反抗精神。那些緻力于郭沫若劇中玩世不恭的人,就是憤世嫉俗的讀者。

在抗日戰争階段,郭沫若具有鮮明現代民族國家感的曆史劇,抛棄了早期的無政府主義思想。這種思維的轉變在1920年代的"花"和1940年代的"花之花"的創作中顯而易見。然而,郭沫若的思想從無政府主義轉向社會主義,不是在抗日戰争期間,而是在郭沫若1927年加入北伐之前。周恩來等人在抗日戰争階段的鼓勵和鼓勵,無疑對郭沫若當期的戲劇創作産生了非常深遠的影響,但郭沫若劇思想的改變,都歸結于此,這無疑是誤讀,而這種誤讀的不良影響是讓人以為郭沫若的戲劇思想是被迫塞進去的。郭沫若本人早已孕育了劇中的想法,但要在正确的時間展現出來。

《書》中酒莊女孩和士兵的對話:

酒姑娘對士兵們說:"如果你們知道世界年複一年都在打仗,那是因為國王,如果你們知道南韓人太窮了,吃不上豆粉,那是因為國王,那就不能問我。我們生來都是一樣的人,但辛苦的勞動總是辛苦的,不要做一些努力的人,在我們的腦海裡深處拱門。我們的汗水成了他們的錢,我們的生活成了他們的玩具。他們殺了我們,幾千萬人都不算什麼,我們殺了他們一兩個人就會震撼世界。"

士兵A揮舞着拳頭,大喊道:"朋友們!讓我們殺死這些不合情理的狗警官吧!......如果你有良心,請跟着我,跟着我,像山裡的強盜一樣!守衛回答說:"好吧,讓我們成為強盜吧!讓我們成為強盜!"[25]

春姨(即酒屋女孩)與《花之花》中士兵、士兵和士兵的對話:

"如果你知道為什麼南韓人如此貧窮,他們隻能吃一些豆飯和湯,并且每年都遭受内部和外部的問題,那麼你知道他為什麼來殺你的國王和男人,"Chun對士兵說。原來你漢、趙、魏三人不應該分成金國。分裂,削弱了對秦國的抵抗。殘暴暴的秦國年複一年地入侵你,每年都入侵關東諸侯。你和關東諸侯,即趙國、魏國、齊國、燕國、楚國,應該團結起來抵抗秦國的侵略。"

士兵A和B一起喊道:"我們殺了這些沒有良心的狗軍官啊!然後警衛A說:"他們希望我們與列出的國家聯手防禦秦國。而警衛B應該說:"是的,我們必須團結起來反對秦國!""[26]

從無政府主義到社會主義,從現代民族意識的超國家意識出發,郭沫若的戲劇蘊含着思想的巨大變化。如何看待郭沫若思想的轉變,以及他影響下的劇作的翻版?許多學者對此有很好的讨論。筆者要指出的是,應該充分意識到,《花之花》等戲劇文本的修訂與《鳳凰涅槃》等詩歌文本的修訂不同。該劇用于表演,其生命隻能在舞台上充分實作。舞台表演是立竿見影的,每場演出都可以根據需要進行調整,可以反複修改是舞台表演的特點。從舞台表演的角度來看,對郭沫若劇版的改版,是該劇對戲劇戲劇性追求的表演。

從戲劇角度來了解郭沫若版的改版,很多改版都不是簡單的自我提升問題,而是包含了對劇性可玩性的追求。好或壞,觀衆說。然而,現在普通讀者觀看郭沫若劇的機會越來越少,沒看過又怎麼說呢?一篇題為"文學青年曲源"如何"成為"文學家"的文章。文章,已經數了唐宋至今許多詩歌、平劇和電影對曲源的表演,部分就更不用說郭沫若的《曲原》 了。其中,筆者參考了1977年香港鳳凰電影制片的曲原,影片中對郭沫若的戲法了解了很多參考,比如虛構的形象、白話版的《橙歌》等等。郭沫若的《曲原》重塑了現代中國人對曲原的想象和接受,正如他的《鳳凰涅槃》重塑了鳳凰的想象。在這方面,中國人與郭沫若的戲劇之間沒有可接受的距離。現在閱讀之是以成為問題,首先在于缺乏性能,缺乏良好的性能,相應地是缺乏視訊素材。如果像白先勇的青春版《牡丹亭》、郭沫若的《曲原》等劇回放到舞台或銀幕上,那麼就會有一場真正的當下"讀懂",再談郭沫若的劇作,當下的讀者問題就可以有針對性了。