“30”又怎樣

《朗讀者》第三季 · 第五期

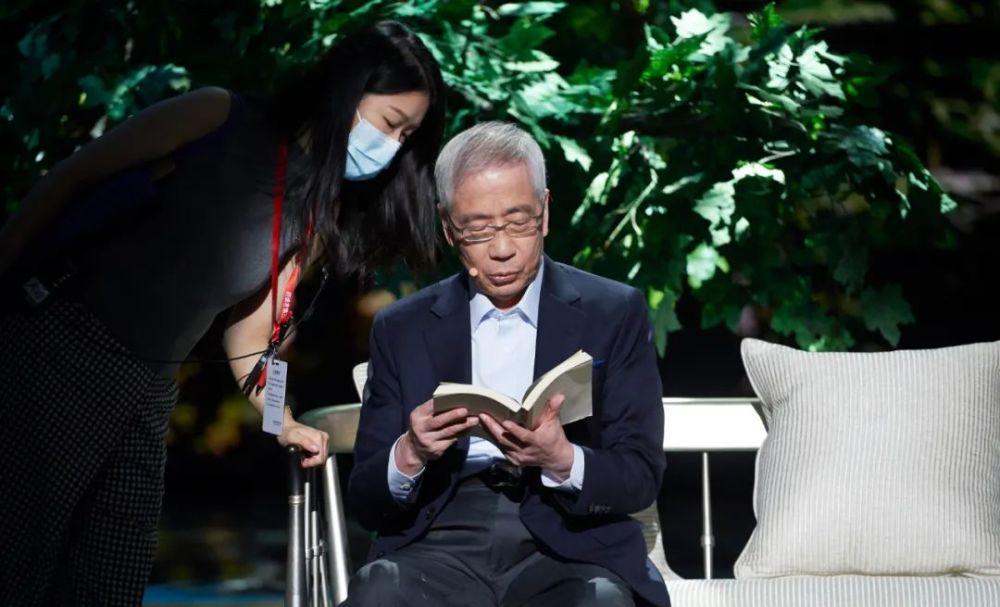

導演時靖舒與周克希溝通

導演手記

by / 時靖舒

周克希先生,這一季我太難忘的一個嘉賓了。組裡很多人跟我開玩笑說“小時,這一季你能做一個這樣的嘉賓,值了”。我同意他們的說法。

糾結,取舍,喜悅,激動,驚恐,感動,怅然若失,值得。作為一個人物導演,一般情況下來說,不太容易在同一個嘉賓身上集結體會到上述所有的感受,但周克希就是讓我感受了上述所有感受的一位法語翻譯家。

周克希用12年時間,潛心翻譯《追尋逝去的時光》

《草色遙看集》《譯邊草》這兩本周克希先生的翻譯生涯随筆,是我在見他之前放在身上随時翻閱的兩本綠色封面的書。書已經被我圈圈畫畫地做了花花綠綠的筆記。

我不敢掉以輕心,畢竟,一位近80歲的翻譯大家,要帶着虔誠的心與之會面才不失對文學和翻譯的敬重。

法國文學總在我的心中是浪漫的,法國這座城市也總是氤氲着這樣的氣息。一位上海翻譯家又與法國文學有着如此密不可分的聯系。

他還總說,自己是個沒故事的人

出發之前我總在想要以什麼樣的面貌第一次出現在他面前。我們約在了上海交響樂團對面的一家咖啡廳,我拿了一束包裝非常樸素的橙紅色郁金香。

郁金香在我心裡是最美的花,優雅高貴但又絕不招展,我想它應該配得上周先生的氣質。

周先生非常謙遜,是個過度謙虛的人。前采中,他總在重複一句話“時老師,我不知道我這個事情算不算得上是一個故事”,我要一直要鼓勵他,他才肯說,因為他總覺得他的那些人生大事其實都是一些不足挂齒的小事,他還總說,自己是個沒故事的人。

第一天我們聊了四個小時,周先生對自己的回答并不滿意。

在結束第一天的會面時,他讓我給他布置了幾個作業,即第二天希望我聽到他回答些什麼。他拿出筆,靜靜地在餐桌旁記,他說他晚上要回去好好準備,讓我第二天對他“嚴加拷打”。他的認真,讓我有一種難以言說的感動。

第二天,我們約在另一家他常去的西餐咖啡廳。我們就坐在陽光灑進來的二層窗邊,又繼續聊了四個小時。是以總共加起來,周先生的前采,我們聊了八個小時。喔,對,還外加一個回京後1小時的電話前采。

一直不停的說話是很費元氣的,我曾經有過一下午一直不停說話超過4小時的經曆,結束後整個人就像散架一樣。

可想而知一位古稀老人,在跟我幾乎不間斷如此之久的講述中所耗費的體力和精力是怎樣的。上海前采最後一次分别時,我看着周先生從咖啡廳轉身離去的背影,我駐足很久,直到看不見他為止。

他拎着一個老人都愛用的布袋子,遠去的步态緩慢,疲憊,他把當天所有的力氣都給了我了。

他的故事依然值得細細品味

回京後,我糾結過,糾結周先生的故事呈現在朗讀者的舞台上,是否真的能讓那麼多觀衆有直覺的感動。

周先生的數學生涯33年,翻譯生涯30餘年,在我此前的觀念中,像這樣的人生一定會有大開大合跌宕起伏的故事,又或者有像《朗讀者》此前節目中的許淵沖先生那樣,有對翻譯的那股任何人都能感受到的激情。

周克希講述50歲轉行經曆

但周先生是克制的,他在情感上是克制的,對翻譯的熱愛是克制的,甚至他的語言表達也是克制的。

他的克制并不是因為濃度淡,而是,高濃度背後因為為人低調謙遜對一切事物追求過于完美而後中和的克制。

這是一種屬于他那個年代,隻有經曆過上海文化和法國文化結合後,才會擁有的一種優雅和體面。

回京後的撰寫工作與溝通工作,依然随時與周先生保持着密切的聯系。他依然非常認真地配合我完成每一個節目中需要他做的任何準備。幾乎我們每天都有聯絡。

台本撰寫其實非常順利,因為周先生的人生故事實在太好了,但很可惜,朗讀者的呈現時長有限,即使做30分鐘的訪談,他的故事依然值得細細品味。

是以,之前的那份糾結,在我撰寫完台本之後,放下了。

我相信《朗讀者》的觀衆是有涵養且有耐心的。周克希先生是一位需要慢慢品的嘉賓。

作為周先生的内容導演,如果您能耐心看完我的導演手記,我相信在《朗讀者》第三季中,您也能品味到周先生精彩的人生和他對普魯斯特放下卻又放不下的那份淡淡傷感——人生太短,普魯斯特太長。

因為節目時長的關系,也出于我的私心,我想在導演手記中把一個節目中未能呈現的情節在這裡寫出來——關于周先生将普魯斯特的巨著《追憶似水年華》在自己的譯本中更改譯名為《追尋逝去的時光》。