一問三不知

,是一句我們經常使用的漢語詞彙。

但,有一天有聽友突然問,“三不知”為哪“三不知”?

難道是你不知,我不知,大家都不知!一時間我真是一問三不知!

那麼在研究史書的時候,發現這個問題其實蠻深的,曆史年頭可以追溯到遙遠的兩千七百多年前到兩千四百多年前的春秋戰國時間!

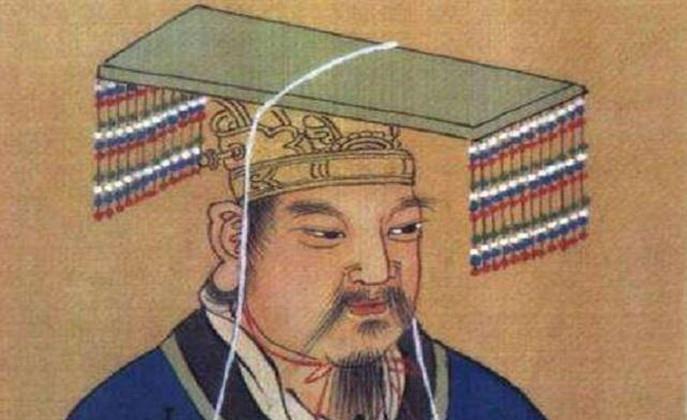

周宣王

《左傳·魯哀公二十七年》載,周宣王之弟姬友,兄弟倆好基友,血緣關系,被封國于首都鎬京附近土地膏腴之地,拱衛中央,可不是後世那般弱雞!但到了幾百年後的公元前468年内亂不斷,逐漸衰敗,成為一個弱小的諸侯國。身旁強大的晉國就想吃掉這塊非統,派大将荀瑤率兵攻打鄭國。鄭軍被狠揍眼看要滅國,趕忙隻好派大夫公子般到齊國去求救。

公子般面見齊王說:“大王請您出兵!若晉國吞并了鄭國勢必會變得強大,進而與齊國争雄眼下鄭國不敵,請大王趕緊派兵支援。”齊王也覺得不能便宜晉國,便派大夫陳成子帶兵援鄭。

孔子見魯哀公

馳援中,天降瓢潑大雨,達淄水河岸時,水漲得很兇,齊國士兵都不願冒雨過河。鄭國危急,急得陳成子披着雨篷,拄着兵器,指揮将士們快快渡河。

洪水滔滔,吓得戰馬嘶鳴,陳成子也不管了,拿鞭子狠命抽打馬匹,逼迫過河。最高指揮官都這麼拼,齊軍很受鼓舞,最終安全渡過淄水,軍容整備摩拳擦掌,準備與晉軍死戰,大戰一觸即發!

晉軍主帥荀瑤沒料到齊國來得這麼快,大雨滂沱,竟然軍列還如此整齊,感覺這仗還真不好打。

于是便想撤兵。但撤兵,咱得來個陰的,正好同行的有個晉國貴族荀寅,因犯點事想叛逃齊國!荀瑤還能了解這哥們脾性,說趕緊去齊軍那,我放你走了!

水灌晉陽

荀寅忙不疊跑到齊國營寨面見主帥陳成子說:“有一個晉軍來的人告訴我,晉軍打算出動一千乘戰車來襲擊我軍營門,要把齊軍全部消滅。”

古時候1乘的機關就是,馬拉的兵車一架,甲士3人,步卒72人。激戰時,甲士3人立于車上,1人居中駕車,2人左右執戈以戰,步卒随車而行。很像現代戰車坦克掩護前沖步兵跟随進攻的戰術!簡單一算,一乘為作戰機關的作戰人員差不多就得76人。“千乘”,兵力便是76000人,以當時來說,千乘之國的戰力絕對是大國的軍事力量的全部,很多小國能有幾十乘戰車就很牛了,也就是說晉國這是傾全國精銳來滅齊!

這哥們立功心切,嘴沒把門的,說得嚴重了!對付鄭國不至于!陳成子聽罷,卻起了反效果,大怒,罵道:“晉軍排山倒海老子也不怕,幹就完了!

而你剛才的話壯敵人之威風、滅我之志氣,回國後我要報告國君。”

荀寅

荀寅退下來,大汗淋漓,知道自個失言,于是搖頭感慨道:“君子之謀也,始終皆舉之,而後人焉。今我三不知而入之,不亦難乎?”

聰明人謀劃一件事兒,得考慮事情的開始、發展和結果,再向上面報告。而我,冒冒失失,這三方面啥都不知道,跟實際情況出入肯定大,怎能不碰壁呢?

經常拍馬屁拍到蹄子上,難怪我要一直逃亡啊!荀寅走後不幾天晉軍撤畢,陳成子也率軍回到齊國!

這就是“一問三不知”的曆史出處!

馮夢龍

可見“三不知”原意指的就是開始、中間和終結這三方面都不知道的意思。後來,曆史演變,如幾千年後的明代小說《二刻拍案驚奇》有句台詞“桂娘一定在裡頭,隻作三不知,闖将進去,見他時再作道理。”這裡面,“三不知”意為冒冒失失,慌裡慌張;也有突然、猛然一下子的用法,如《金瓶梅》中用到:“那西門慶三不知正進門,兩個撞了個滿懷。”

再到現代,“三不知”又逐漸産生了對内情一無所知,有時還可以指揣着明白當糊塗之意也。

喜馬拉雅《大力史》文字版,為防剽竊搬到今日頭條,歡迎留言點贊!

轉音頻、洗稿,剽竊者請自重,發現後起訴