新任職幹部走上上司崗位,掌握了權力,容易被身邊人關注,更會被别有用心的人“盯”上,被“圍獵”的可能性随之增大,燈紅酒綠的誘惑也逐漸增多。在周圍人和事物的影響下,有的人開始甘被物役、一心追求物質享受。這種現象不僅存在于當今社會,對古代官員來說,奢靡享樂之風也是一種侵蝕和考驗。由儉入奢并非一蹴而就,不少人都曾幾番遲疑:到底是身不由己合群從衆,還是獨善其身保持尚儉操守?北宋政治家司馬光的一篇《訓儉示康》或許可以提供一份答案。

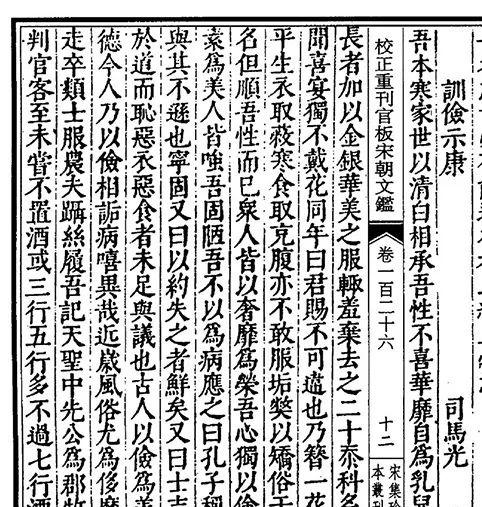

《宋朝文鑒》所收《訓儉示康》

《訓儉示康》是司馬光寫給長子司馬康的一篇家訓,旨在講述保持儉樸的重要性。據學者考證,此文大約寫于宋神宗熙甯三年。當時,年僅二十歲的司馬康明經中第,即将出仕任官。特意選在此時嚴肅地教誨兒子“道由儉生、禍自侈來”,是為了指導司馬康樹立節儉觀念,走好任職後的第一步。

神宗初年,随着社會經濟繁榮發展,社會風俗“尤為侈奢”,一些人甚至“以儉相诟病”。司馬光十分擔心兒子走入官場後受到周圍不良風氣的影響。在他的記憶中,宋仁宗天聖年間,官員之間仍以儉樸為美德,士大夫交遊聚會,瓜果菜肴雖簡單樸素,但情誼深厚。後來卻越發不同,衆人皆以奢靡為榮,反而對簡樸之人頗有非議,甚至鄙視其吝啬,不随波逐流貪圖享樂的人變得少之又少。他批評一些為官者丢掉操守:“風俗頹弊如此,居位者雖不能禁,忍助之乎?”

久曆官場,司馬光觀察到貪慕物質享受的諸多危害,最嚴重的莫過于追求奢侈害得個人前途一敗塗地。在他看來,侈則多欲,“君子多欲則貪慕富貴,枉道速禍;小人多欲則多求妄用,敗家喪身”,而為官者一旦多欲,則“居官必賄”。意思是說,當一名官員的物質欲望得不到滿足,就難免通過收受賄賂擷取不正當錢财。

盡管沉迷物質享受的官員不在少數,也不乏不懼他人異樣眼光,能夠明辨事理、堅守儉樸風尚的名臣。《宋史》記載,李沆任宰相時,在開封城内有一所很小的宅子,中廳前的空地僅夠一匹馬轉個身。房屋院落的牆壁有破損之處,李沆也毫不在意。有人嘲笑他太過吝啬,也有人建議他身為宰相,身食厚祿,應當修整一下家宅。李沆笑笑說,“巢林一枝,聊自足耳,安事豐屋哉?”這樣“内行修謹,識大體”的作風,正是司馬光希望兒子效仿的對象。

從對時下風氣的觀察和過往的經驗教訓出發,司馬光向司馬康講明了自家的為官守則:追求以儉立名,莫要以侈自敗。今天,我們已不知道司馬康讀完父親的教誨後到底是何感受,但從史料的記載來看,司馬康的确嚴格要求自己,堅持崇儉尚德的工作和生活習慣。好友範祖禹在司馬康去世後,為他撰寫了墓志銘,對他一生的評價是“為人廉潔,未嘗言财”。比如,在司馬光去世後,朝廷賞賜白金兩千兩讓司馬康為父立神道碑,考慮到父親的喪葬費均是公家支出,這筆獎勵金司馬康分文未取,命人全數送回京師。在司馬康卧病在床之時,皇帝遣禦醫前往診視治療,特意考慮到司馬康家中清貧,囑咐禦醫“毋得受饋”。可以看出,司馬康終其一生都在踐行父親“以儉立名”的教誨。

君子不役于物,可以直道而行。司馬光父子對周圍奢靡享樂風氣的警惕和反思,以及終其一生崇儉尚德的所作所為,無疑在曆史上留下了一段佳話。他們“布衣自可覆蒼生”的風範,經過時空的凝練傳承下來,同樣值得今天的幹部思考、學習、實踐。特别是新任職幹部,更應該在适應新環境的過程中保持清廉節儉,做到目不眩于五色之惑,将個人追求與國家發展聯系在一起,更好地肩負起神聖的職責和使命。

來源:中國紀檢監察雜志