在成都,自称“府庙”豆汤饭的饭馆不少,就像好多开面馆的打“牛王庙家常面”的招牌一样,大多是一些捡起名字就开跑的苍蝇馆子,估计老板都没有弄醒豁啥子叫“府庙”。其实“府庙”应该是府城隍庙的简称,城隍本是古代的城墙与城壕。城隍神是古代城市的守护神,最初属于民间之神,后来被道教纳入了自己的神系,他不仅在阳世护城安邦,还要到阴间掌管亡魂。最早的城隍庙见于三国吴赤乌二年(公元239年)建的芜湖城隍庙。

古代的城隍庙一般分为都,府,州,县四个等级,而现在的成都地面上就有四个城隍庙。清朝时,成都是总督衙门所在地,所以建过一座都城隍庙,位置在太升南路旁边的大墙东街。这座都城隍庙的规模不算大,但是有一点在成都颇为有名,就是有“机关”,啥子机关?在此略过。

成都县城隍庙位于府河以北的花圃路,一般都称为北门城隍庙,也就在大家熟知的城隍庙电子市场。除了成都县,华阳县还有一个城隍庙,在东较场西侧,今天的东较场街与玉皇观街之间有一条小街叫城隍庙街,当年的华阳县城隍庙就位于这条街上。

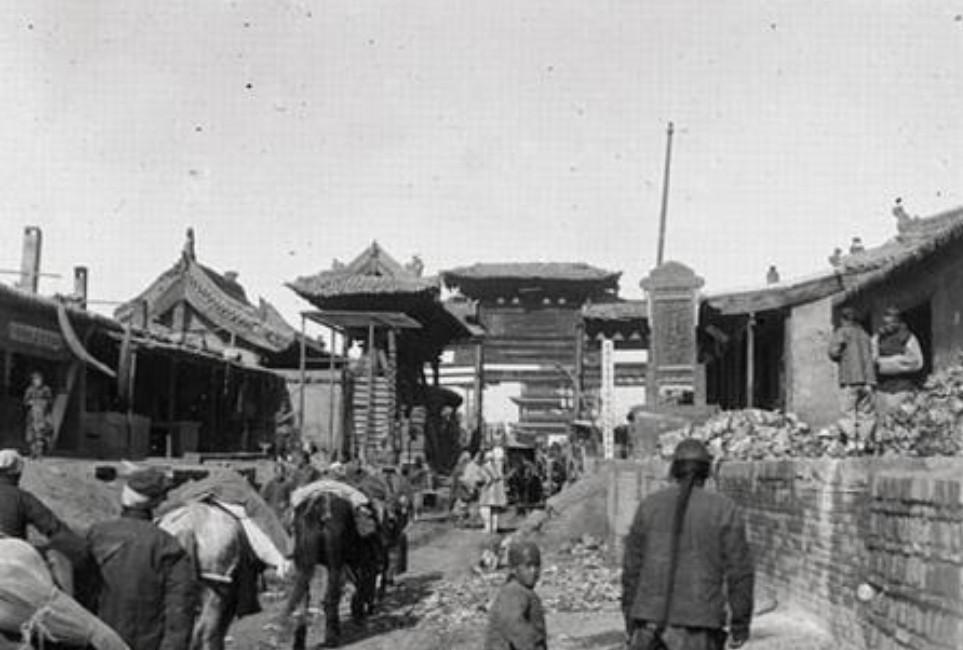

成都的府城隍庙,民间称东门城隍庙,清康熙年间建于下东大街北边(以前的立体电影院),庙宇颇大,香客如云,算命看相、江湖郎中、说书唱戏以及摆摊设点的多在此聚集(好在没有城管),俨然是成都的一处祭祀祈福,休闲娱乐之地。《锦城旧事竹枝词》有过这样的赞咏:“豌豆如泥肥肠耙,钟敲府庙客喧哗。烧香出殿门前坐,汤鲜饭饱味到家”。我想,这就是成都府庙豆汤饭最早的写照。

成都“温记府庙豆汤”据说有五十多年的历史,退转五十年,应该是在六十年代,由此看来有点不实,三年自然灾害(有说人祸),加上文化大革命,百姓们饿得偏偏倒倒,好多人身无刮痧,饭都吃不饱,哪儿还有钱杀馆子,文革时期就更不提了,哪儿去找私人的馆子哦?由此判断,这是个悬龙门阵。但也未必,你不晓得的东西不见得不存在。

悬归悬,但这并不否定“温记府庙豆汤饭”在成都餐饮界的影响力,敢打“府庙”豆汤的招牌,没有两刷子也混不到今天。不信你去看一下子,一到吃饭的时候,不是找不到位子,就是菜品莫得了,急得人干犟犟的。

晓得搞不赢,凉菜素拼早就码在一边,随着季节的变化,品种也作相应的调整。黄豆芽,豇豆,黄瓜,藕丁儿……样样下饭。

他家的招牌凉拌白肉肉薄,料足,油重,味道霸气。其实,他家的菜主打凉拌,味型基本一致,然,不同的部位与之相伴,总会产生不一样的口感,经咀耐嚼,回味无穷。

凉拌肚脷(猪舌)心香醇可口,撩舌化渣,只是打整起来有点麻烦,泡,洗,撩,煮,拌,一样不能省。一片猪肚一口酒,一片脷子一回拳,恨不得,不到打烊不罢休。

凉拌肥肠永远有理,一搭眼就起喷起来,甩都甩不脱,好这口,中了毒,嚼起肉唧唧的感觉已经撩人心弦,浓郁厚重的红油拌料立刻就能把我的魂魄拿走。

有人说他家的豆汤水垮垮咧,和到饭米是米,汤是汤,不好吃。不过我觉得,豆汤有两种,一种是拿来拌饭的,一种是用来喝汤的,前者黏稠,后者清淡,各是各的功能。

看他们的菜谱,猪身上除了蹄子和毛,基本都被利用。两个人来吃,一份拌菜,一个小菜,再来一碗豆汤,各刨一碗饭,够了。钱不好挣,节约点。