在成都,自稱“府廟”豆湯飯的飯館不少,就像好多開面館的打“牛王廟家常面”的招牌一樣,大多是一些撿起名字就開跑的蒼蠅館子,估計老闆都沒有弄醒豁啥子叫“府廟”。其實“府廟”應該是府城隍廟的簡稱,城隍本是古代的城牆與城壕。城隍神是古代城市的守護神,最初屬于民間之神,後來被道教納入了自己的神系,他不僅在陽世護城安邦,還要到陰間掌管亡魂。最早的城隍廟見于三國吳赤烏二年(公元239年)建的蕪湖城隍廟。

古代的城隍廟一般分為都,府,州,縣四個等級,而現在的成都地面上就有四個城隍廟。清朝時,成都是總督衙門所在地,是以建過一座都城隍廟,位置在太升南路旁邊的大牆東街。這座都城隍廟的規模不算大,但是有一點在成都頗為有名,就是有“機關”,啥子機關?在此略過。

成都縣城隍廟位于府河以北的花圃路,一般都稱為北門城隍廟,也就在大家熟知的城隍廟電子市場。除了成都縣,華陽縣還有一個城隍廟,在東較場西側,今天的東較場街與玉皇觀街之間有一條小街叫城隍廟街,當年的華陽縣城隍廟就位于這條街上。

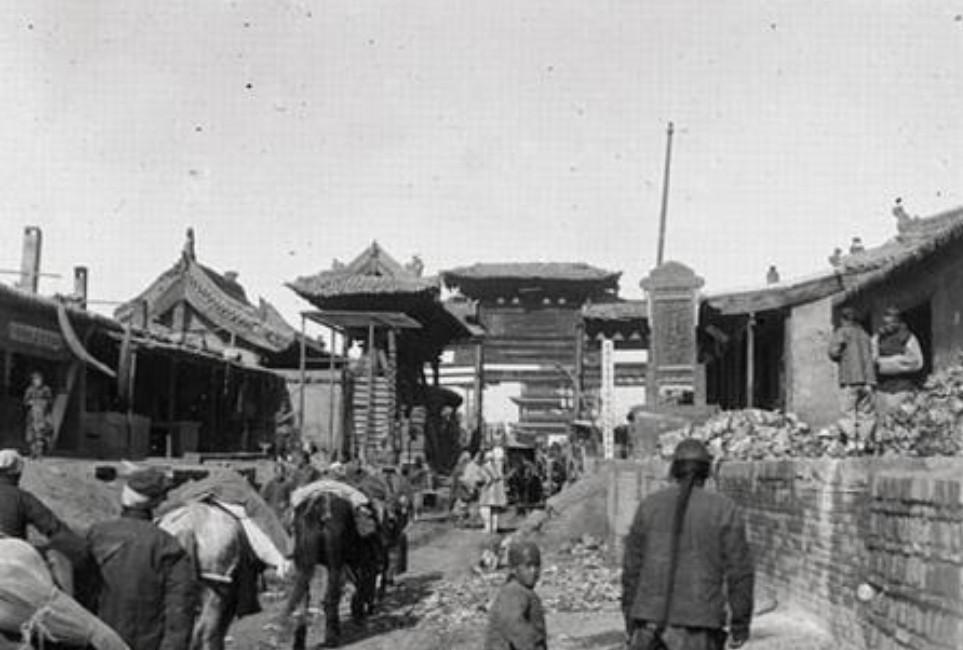

成都的府城隍廟,民間稱東門城隍廟,清康熙年間建于下東大街北邊(以前的立體電影院),廟宇頗大,香客如雲,算命看相、江湖郎中、說書唱戲以及擺攤設點的多在此聚集(好在沒有城管),俨然是成都的一處祭祀祈福,休閑娛樂之地。《錦城舊事竹枝詞》有過這樣的贊詠:“豌豆如泥肥腸耙,鐘敲府廟客喧嘩。燒香出殿門前坐,湯鮮飯飽味到家”。我想,這就是成都府廟豆湯飯最早的寫照。

成都“溫記府廟豆湯”據說有五十多年的曆史,退轉五十年,應該是在六十年代,由此看來有點不實,三年自然災害(有說人禍),加上文化大革命,百姓們餓得偏偏倒倒,好多人身無刮痧,飯都吃不飽,哪兒還有錢殺館子,文革時期就更不提了,哪兒去找私人的館子哦?由此判斷,這是個懸龍門陣。但也未必,你不曉得的東西不見得不存在。

懸歸懸,但這并不否定“溫記府廟豆湯飯”在成都餐飲界的影響力,敢打“府廟”豆湯的招牌,沒有兩刷子也混不到今天。不信你去看一下子,一到吃飯的時候,不是找不到位子,就是菜品莫得了,急得人幹犟犟的。

曉得搞不赢,涼菜素拼早就碼在一邊,随着季節的變化,品種也作相應的調整。黃豆芽,豇豆,黃瓜,藕丁兒……樣樣下飯。

他家的招牌涼拌白肉肉薄,料足,油重,味道霸氣。其實,他家的菜主打涼拌,味型基本一緻,然,不同的部位與之相伴,總會産生不一樣的口感,經咀耐嚼,回味無窮。

涼拌肚脷(豬舌)心香醇可口,撩舌化渣,隻是打整起來有點麻煩,泡,洗,撩,煮,拌,一樣不能省。一片豬肚一口酒,一片脷子一回拳,恨不得,不到打烊不罷休。

涼拌肥腸永遠有理,一搭眼就起噴起來,甩都甩不脫,好這口,中了毒,嚼起肉唧唧的感覺已經撩人心弦,濃郁厚重的紅油拌料立刻就能把我的魂魄拿走。

有人說他家的豆湯水垮垮咧,和到飯米是米,湯是湯,不好吃。不過我覺得,豆湯有兩種,一種是拿來拌飯的,一種是用來喝湯的,前者黏稠,後者清淡,各是各的功能。

看他們的菜單,豬身上除了蹄子和毛,基本都被利用。兩個人來吃,一份拌菜,一個小菜,再來一碗豆湯,各刨一碗飯,夠了。錢不好掙,節約點。