在战争年代,许多士兵在背井离乡前离开家园,向家人说再见,这走有时是一辈子,可能会在前进的路上跌倒,告别成勇。许多人甚至没有机会与家人见面,所以他们离开家去抚养他们。关心家庭,怀念家,是革命者心中最温暖的。

国家前总统李先年心中有这样一辈子的遗憾,母亲急忙道别,也对母亲生气,从此阴阳,母子再也没有见过面。晚年,李先年每次想到这里,都泪流满面,后悔不已。

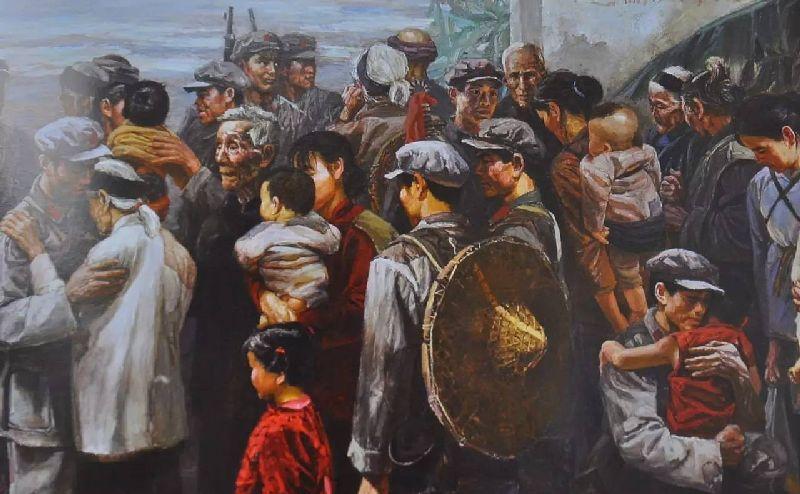

告别红军

1932年10月,由于中共余余支部书记张国轩、鄂玉玉省委书记沈泽民等人误判形势,制定了错误的军事政策,红四军第四次反"围攻"失败,基数日益下降,军队走向胜利的机会非常小, 被迫离开基地,向西。

湖北黄安是鄂玉屿老区的基地,在红军历史上,每三个人中就有一个黄安人,每四个英利人中就有一个是黄安族,从这里出来的200多位开国将领,黄安人早就与红军形成了鲜血比水浓厚的, 团结和共同关系。

听说红四主力向西,国民党反动军势必向灾区人民汇报,当地老百姓纷纷"跑回去",躲在山里。黄安县几乎所有家庭都有红军的孩子,他们在"跑回去"之前的时间是去见军中的亲戚。

23 岁的红十一师政委李先年率军,穿过家乡附近的河口地区掩护大部队,当有敌机轰炸、炮火的日子时,记者跑去报道:政委,妈来了!"

李仙年

国民党"追"纵队卫立黄部和李仙年部队正在打仗,李仙年一心一意地在前线,听说妈妈来了,他没有打到一个地方,对妈妈大喊:"妈妈,这个时候怎么来,打你怎么办?"

李仙年的母亲李旺知道军队的情况不利,但很想念儿子,于是她跑了很远的路去看望。虽然李先年已经是教师级干部,但毕竟只有23岁,在母亲眼里还是个没有长大的孩子。李王擦了一下眼泪,啦啦先看了一下皱巴巴的衣服角落,告诫了一下。李某起初以为妈妈在说话,还放火了。

李王偷偷把两个银圈塞进儿子的口袋里,悄悄地离开了。

等到战争结束,李仙年在剩下的口袋里叮叮当当,却发现母亲把他口袋里塞满了银圈,忍不住流下了两行热泪。他知道家里的生活更苦涩,更需要钱,攒下这两块银圈,意味着家里好几天都开不开锅,所以他信任可靠的人回家。

李仙年故居

红四军参加西征人员调换,都低估了当时的严重情况,都认为撤军只是一次短暂的大规模、长征,不到几个月多一年多,军队还是想打回国内, 当没有人会想到放弃Eyuyu的基地时。鄂玉玉最高领导人张国轩在行军动员中说:"我们说的是西进,不是要放弃现在的苏区,而是暂时跳到外线,以后可以叫回来。"

在母亲的照顾下,李先年踏上了西征之路。他怎么可能想不到,战场不是他母亲、母子这辈子再也没有见过面的永恒秘密。

红四转后,走出湖北,途经河南,因为不利的形势,没有回头路,最后进入四川和陕西两岸,从此远离大别山和鄂玉玉。

在与儿子告别后,李王在"跑回来"人群回避西藏后,两年后因食道癌去世。临死前,她还在喊着李仙年奶的名字:"全部......"

李先年的父亲于1937年去世。李仙年的妻子姚为了躲避土匪,强迫她再婚,无奈地下庙当尼姑。

李仙年的父母

1909年出生于黄安县李家大宅,李先年读了两年民办学校,15岁来到汉口学习做木匠工作,被誉为"小李木匠"。此时,大革命的浪潮席卷了武汉三镇,黄安也是中国共产党领导的农民运动的早期影响,遭到破坏,社会现实充满不平衡,使他萌发了革命思想。

1926年10月,北伐军攻占武昌市时,在汉口当木匠的李宪年带着好奇、兴奋和兴奋,乘坐长江渡到武昌,见证了北伐军的革命风貌,开始投身革命。

回国后,李参加了农民运动,当选为黄安县高桥区农民协会常务理事,后来成为高桥区工人纠察队队长,秘密加入了中国共产主义青年团。他在家乡掀起了一场革命之火,把黄安人带入了革命的洪流。

1927年11月13日黄麻起义当晚,参加起义的农民们还是很困惑,不明白革命的真理,有人大声问道:"你们把县城没有一粒粮食了吗?"。当时只有18岁的李先年用最简单的话告诉大家革命的真相:"山谷当然要分化,但地主的老富根和依靠山在县城,不推翻县城,他们继续欺负。今天我们挖根,然后砍树。"

黄麻起义失败后,工农革命群众遭到国民党反动分子的血腥报复,但李先年却在敌人的袭击和屠杀的白色恐怖下,在破旧的茅草屋里,面对党旗,庄严发誓要加入中国共产党。

后来,李先年被上级任命到黄县,继续农民革命斗争。在木匠的掩护下,他到村里去联系该地区的贫苦农民和窑工,向他们传授革命真理,并传授和演唱革命民谣《穷人之歌》和《农夫之歌》。

在他的誘惑和鼓舞下,他的木匠師傅和其他一些年輕的農夫和窑工要求加入革命組織。有人笑着叫他木匠,他说,我是一个为旧世界做棺材的木匠!

1931年,李先年成为安南县苏维埃政府主席,在当地农民群众中声望很高。1931年下半年,余玉苏区开始扩大红军,他所在的李仙年县被分配到800人的红色扩张部队的目标。

延安县有大批年轻人加入红军,一时难以扩军。李先年却自信地说:"我有个硬把戏。于是,直到登记当天,李先念才跳上领奖台:"我既是木匠,也是苏联主席,我今天报名参加,随团参军。"

他被问到他是否不适合主席?"我报名参军是为了成为更好的苏联总统,"李说。如果红军不强大,不打赢战争,苏维埃政府就是一个空荡荡的摊位,纸棚,国民党一到就要被拆毁。"苏维埃政府主席在军队中处于领先地位,所以每个人都在争夺领导权。在李先年的领导下,现场有300人报名。很快,该县完成了800个红红任务。

被传讲好话的李先年,被任命为红四军红十一师第33团政治委员会委员。

1927年参军已经五年了,当时他只有22岁,但他也是"旧革命"的一员。能从政治转军,李仙年也有一些不太适应,刚到军队就因为不能喊密码,不能骑马,不能组织游行,他也开了很多玩笑和尴尬。因为当时布料匮乏,没有新的制服,李先年只能继续穿过去的镊子,被称为"大镊子政治委员会"。

他暗暗决定私下崇拜第2营司令员孙玉清为师,从骑马、射击、行军、野营、编队、单人训练、合成作战、战术使用、指挥钥匙,一如既往,从无到有,迅速成为军事政治优秀指挥员,因而徐前进的青睐,成为他信赖和依靠的将领。

回首这段经历,李先年特别感谢孙玉清,他带领他走上了军事指挥的道路:

1931年秋,我担任红军第33团政治委员会委员,孙玉清任第2营长。他告诉我一些军事知识,比如如何发号施令,什么是前卫的,后卫等等。我从一个地方搬到另一个地方到军队,拼命学习,钻研军队,阅读日本士兵的书籍,苏联的战斗规定,以及"三国""水獭"等等。

随着军队向西进军,进入四川和陕西,李先年被任命为红三十军政委委员,经过三次穿越草原的长征,然后开始了河西行军的九死生命。回到延安后,由党中央任命,组织新四军以玉先遣纵队前往中原。1941年2月,中央任命李先年为新四军第5师师长和政治委员会委员,第5师的行动范围正好围绕红四军活跃的大别山。

像李先年一样参加西征的红四军士兵大多没有活下来,而经历了九个死人,他们熬过了一生,等等新中国成立后回国后,发现自己所爱的人已经去世了,剩下的只有无限的思念和圆锥的心痛。

想想和妈妈最后一张脸,还冲着她生气,李仙年愧疚了一辈子。1990年,享年81岁的他泪流满面地向工作人员讲述了这一事件:

"我母亲找到了自己上路。如果我杀了她怎么办?我说这里正在进行一场战争。她说她想见我,我解雇了她,赶紧把她送回去。......从那以后,我就再也没见过妈妈,后悔没有对她生气。现在我八十岁了,想念老太太!"

"小黄安,人人都是好人;原因锣环,480,000;男人会打架,女人会送食物。

临终前,李先年,在病中也经常读这首歌,那一年袭击了黄安,哪里就是养家糊口,也是他梦中涣散的父亲、母亲。