“小猪佩奇身上纹,掌声送给社会人”,这句人人都知道的顺口溜,成为了文身标签化的最强佐证。

对于心智尚未完全成熟的孩子们而言,文身在他们身上的标签化更为严重,“坏孩子”“辍学青年”“不务正业”等标签经常与孩子的文身绑定在一起。

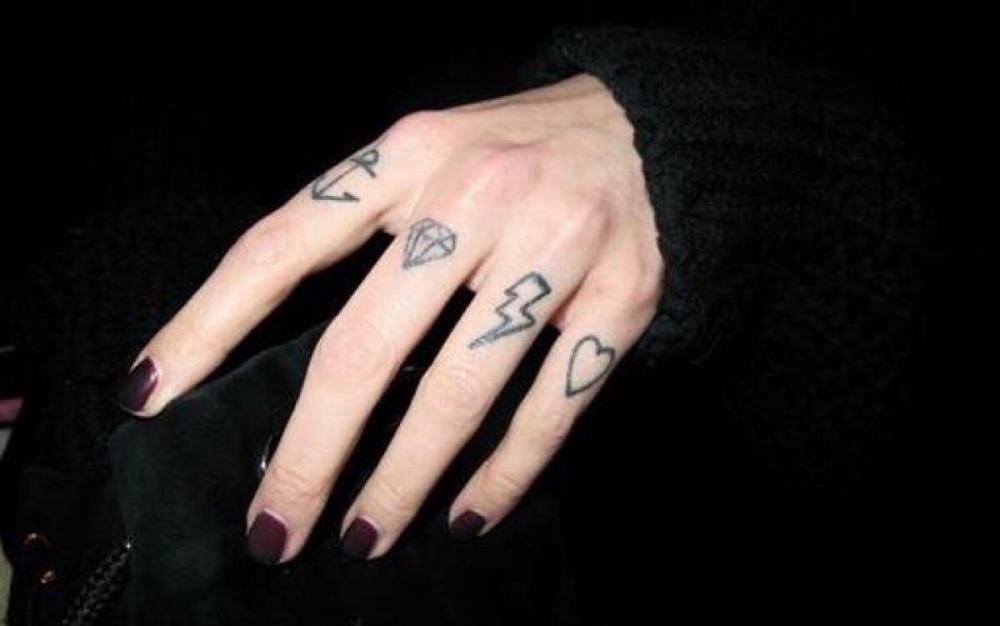

文身作为一种人体艺术,通常表达的是一种信仰、美观和象征,这种流行于成年人中的“小众时尚”不知什么时候起变成了全民的“狂欢”。

毫无疑问,孩子并不应该成为文身的对象,可是当文身披上了流行的外套,孩子们又难以抵挡这种诱惑,这究竟是文身的错还是标签的错?

1、文身错在不该将手伸向未成年人

对于文身的限制,大陆已经相当严格,影视剧不许出现文身,很多职业不允许从业人员有文身,更不允许文身店面向未成年人,这种限制就是我们的态度。

所以,会铤而走险给孩子文身的店,其本身正规性就存疑,用料和技术是否规范让人难以放心,这种跨界限经营只满足了店家的利益,却伤害了孩子的身体,难以去除。

首先,学校不允许孩子文身,一旦发现孩子就面临洗文身,受到二次伤害;其次,孩子的成长应该有多种可能性,但是文身的出现会遏制很多存在的发展方向,限制孩子的自由成长;最后,不正规的文身容易留下安全隐患,尤其对淋巴健康有害,甚至有长达十年的潜伏期。

正确的年龄就应该做正确的事情,文身无错,越界才是大错。

2、标签错在更容易让孩子误入歧途

标签化其实就是一种有色眼镜,这是经过长时间的社会共识统一后达成的刻板印象,而文身就是这样一种根深蒂固的印象。

文身的标签化是一种不必要的特立独行,并带有强烈的心理暗示:当身边的人都带着这种有色眼镜去看待孩子,无形之中就会让孩子对自我的认知产生偏差,甚至笃定了自己就是这样的人,从而误入歧途。

不要小看了心理暗示的作用,对于孩子来说,这种负面的心理暗示尤其严重。

也不要小看了周围的评价对孩子造成的影响,绝大多数的心理暗示都是通过外界评价获得的。

如果你的孩子突然跟你说想要文身,不如借此机会跟孩子好好聊一聊,聊聊以后的理想,聊聊文身的原因,聊聊你的态度,这样的沟通比强硬的禁止更有效果。