你有没有碰到过这样的情况:

带孩子出去玩,小朋友常常会这个也想要,那个也想要,做家长的呢,一方面想要满足孩子的愿望,另一方面希望孩子不要乱花钱,左右为难。

今天我们就来讲三个关于孩子“好想要”的故事,

看看不同年龄段的孩子都想要什么,绘本里的家长又是怎么应对的,希望能给大家带来点启发。

越是不容易得到的东西,孩子们越想得久,越记得深。随着年龄的增长,孩子们想要的东西也在不断变化。

年纪小的孩子想“吃”。

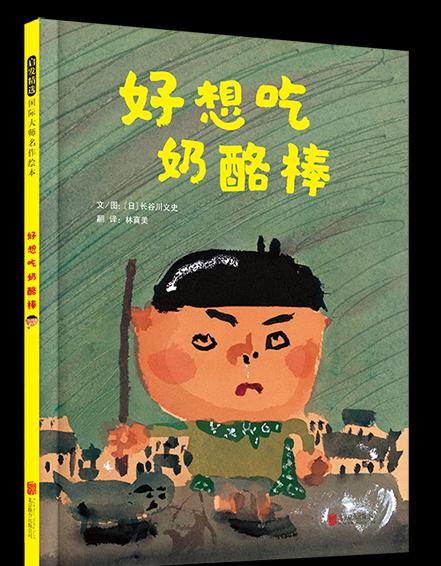

《好想吃奶酪棒》里5岁的义史哭天抢地抱怨世界的不公,只为邻居阿良吃过他没有吃过的奶酪棒!

“那白白、黄黄的东西,吃都没吃过,天晓得是什么味道。”

“那个藤井家的阿良总是吃着从肉店买来的奶酪棒“

”妈妈不会给我买的肉店的奶酪棒,”

……

“那是我朝思暮想的奶酪棒啊。”

稍大点的孩子关心“穿”。

《好想要那样一双鞋》里的小学生杰瑞米看到墙上大大的广告,心里也觉得“这双鞋值得拥有”。

而且学校里,大部分同班同学都已经“拥有”了。

奶奶告诉他:“在咱们家,没有想要什么这一说,只有需要不需要。”

可是,转眼杰瑞米就被全班同学嘲笑了,因为他穿了一双“与众不同”的鞋……

任何东西都可能成为学校里的流行,

孩子们面对这种潮流很难独善其身。

对于再大一点的孩子来说,吃和穿的吸引力有时候就不如“用”了。

鲁本就想要一辆自行车,原因很简单——每个朋友都有一辆!

可是看到妈妈还在为家用发愁,鲁本只能闭口不谈自行车的事了。

物质的吸引力对任何人都有作用,

哪怕是小小的孩子也无法避免,

内心的焦灼逼着他们采取“力所能及”的行动,

于是我们看到了义史在妈妈面前涕泪横流;

杰瑞米拉着奶奶一家接一家逛二手商店;

鲁本捡到百元大钞后陷入要不要物归原主的犹豫;

对于孩子们来说,大千世界充满了诱惑,

很多时候他们不得不面对痛苦的选择——

是去修正不切实际的想法还是不切实际地去实现自己的想法。

另一方面,对于家长来说,

孩子的一个个 “好想要”,有时好比一颗颗炸弹,

炸掉了日子里的平静,

留下一个个深深浅浅的“坑”。

无论贫富,每个家长都要面临孩子的“好想要”,

与其头大,不如把它当成引导孩子的好时机,

我们可以像义史的妈妈那样,满足孩子的愿望,

在力所能及的范围里,给孩子体验世界的机会,

让义史得出他自己的、独一无二的感受:

体会到得偿所愿不光是惊喜,有时候可能也是一场“悲剧”。

我们也可以像杰瑞米的奶奶一样,陪着孩子逛二手商店,理解孩子心情的同时帮助孩子厘清“想要”和“需要”,在孩子无助和困惑的时候,给予他们温暖的拥抱,

我们更应该像鲁本的爸爸妈妈那样,

在孩子面对两难,勇敢地做出选择后,告诉他

“你做的事可不简单”“你做得对””我们真为你自豪”……

这三个关于“好想要”的故事不是同一位作者创作的,而是来自东、西方的绘本大师和儿童文学作家在各自的语境中得出的生活感悟。

著名绘本大师长谷川义史结合自己的亲身经历创作了《好想吃奶酪棒》,鼓励家长在力所能及的范围内给孩子体验世界的机会,鼓励孩子们通过体验得出自己对世界的认识,这些都能帮助孩子们逐渐形成他们自己对事物独立的判断。

来自美国著名儿童文学作家玛丽贝丝·则通过《好想要那样一双鞋》让小读者们看到杰瑞米把辛苦得来的心爱的鞋送给更需要鞋子的同学,在备受嘲笑的情况下做出不屈服于物欲的选择,体会到善良与慷慨的真谛。在物欲横流的社会,这本书尤其给家长敲响警钟,提醒家长不要忽略教育孩子“需要”的意义。

在《好想要塞吉奥那样的自行车》里则通过鲁本的行动,告诉孩子们选择做正确的事所获得的幸福和自豪感远远胜过拥有一辆“好想要”的自行车。

祝孩子们在新的日子里,迈出更坚实的人生步伐,实现更多好想要的梦想。