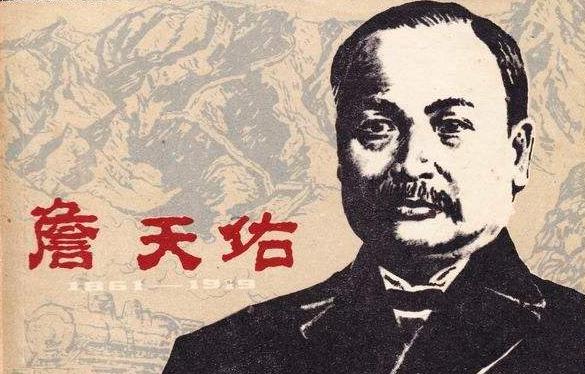

京張鐵路是中國第一條自主修建的鐵路,始建于1905年,竣工于1909年,整個修建周期,都沒有超出清末,是以當中國還處于大清時代的時候,就已經擁有自己的鐵路了。說到京張鐵路的總工程師,相信大家一定非常熟悉,他就是大名鼎鼎的詹天佑,被譽為中國的“鐵路之父”。

與現代動辄上千公裡的鐵路相比,京張鐵路的長度就短多了,它從北京的豐台區通往河北的張家口,全長僅200公裡。

以當時的技術條件來說,這200公裡的鐵路,卻修得非常困難,而且京張鐵路在修建時還遇到過一個棘手的難題,哪怕是當時世界上最有名的鐵路專家,也不敢拍着胸脯說一定能解決,然而詹天佑他卻做到了。

全長200公裡的鐵路,在那個沒有重型機械的時代,幾乎都要靠人力來完成修建,其工程量以及難度可想而知。然而京張鐵路修建時真正的難題還不在工程量上,而是在于一段巨大的高度落差。

北京到河北張家口之間并非一馬平川,而是充斥着綿延不斷的山脈,尤其是從南口北上青龍橋這段京張鐵路的必經之道,更是有着非常巨大的高度落差。

按照當時的國際标準,鐵路的高度差每升高一米,就必須配合100米的坡道。可如果按照這個标準,南口北上至青龍橋的距離卻又不足夠,是以根本沒辦法仿照當時的技術來修建這條鐵路,哪怕找來西方列強的知名專家,也很難解決問題。

就在京張鐵路修建一籌莫展的時候,總工程師詹天佑腦洞大開,想到了采用“人字形”線路來拉長距離的辦法,進而讓列車安全、平穩地沿着陡坡前進。

“人字形”鐵路在當時是一個全新的設計,國際上沒有先例,是以能否成功,除詹天佑本人外,其他人都沒有絕對把握。但作為總工程師的詹天佑經過嚴密計算後,還是覺得這個方案可行,非但如此,比起其他潛在的解決方案,它還是最節省路線,也最省建設經費的一個方案。

“人字形”鐵路的基本原理就是利用火車前後的兩個車頭,當列車在南口上坡時,前面的火車頭負責拉,尾部的火車頭則負責推,這樣上坡的動力就完全足夠。

等到列車行駛過了“人字形”線路的岔道口後,列車的前進方向就反過來了,原先負責拉的車頭改為負責推,原來處于列車尾部的車頭則到了列車的最前端,負責把列車往前拉。

這樣一個巧妙的設計,是詹天佑苦思冥想出來的,他先後比較了不下七八條線路,才最終敲定了這個方案。其實按照詹天佑當時的設想,這條“人字形”鐵路應該要比現存的要長一些,但很可惜,當時清政府給的經費雖然達到了693萬兩白銀之巨,但對于這條難度異常高的鐵路而言,還是嚴重不足的,是以最終隻能把立足點退回到關溝路段内。

即便如此,在當時看來,這也是一個非常大膽且超前的設計。京張鐵路通車後,不但舉國歡騰,就連英美等列強的專業人士,也紛紛對詹天佑投來贊賞的目光,這些人更是對詹天佑大膽而巧妙的設計方案感到驚訝和佩服。

2019年12月30,京張高鐵全線通車,随着這條京張鐵路“姊妹線”的開通,原來的京張鐵路也圓滿完成了曆史賦予的任務,經曆百年的營運之後,終于光榮退休了。

兩條鐵路的先後通車,正好相隔一百年,而這一百年,則是中國劇變的一百年。無論是百年前的京張鐵路,還是今天的京張高鐵,它們都代表了當時世界上最先進的鐵路技術,也都是值得咱們中國人引以為傲的大型基建項目。

自京張高鐵修建以來,原先的京張鐵路就已經停止營運了,全段線路,尤其是那段著名的人字形鐵路,都被列為“不可移動文物”受到保護,人字形鐵路的終點站青龍橋車站,更是成了全國重點文物保護機關。

如今除了少數旅遊專列,青龍橋車站已經不再接待任何列車了,但這座古老而美麗的老車站,将永遠屹立在崇山峻嶺之中,并向世人彰顯“中國鐵路之父”詹天佑的偉大智慧,以及中國人延續已久的鐵路情懷。