小吉爾莫的快樂之下,藏着一座沉默的冰山。

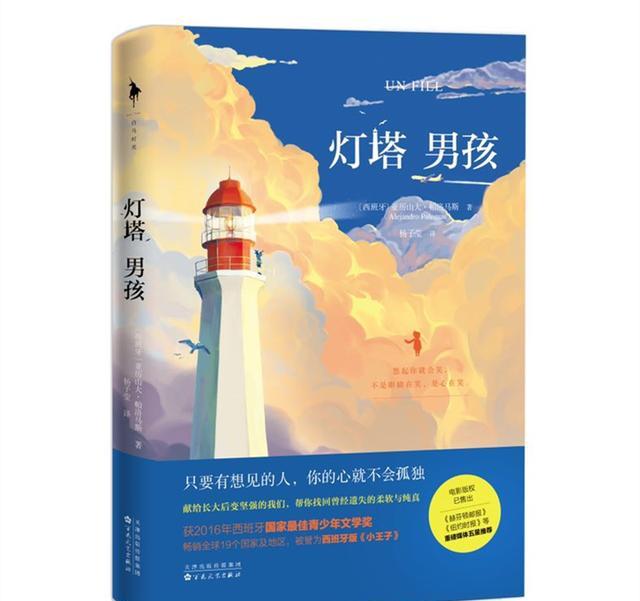

《燈塔男孩》是西班牙作者曆山大·帕洛馬斯的作品,被衆多評論家媲美為《小王子》,稱其唯美純淨的文字,撫慰的不僅僅成年人早已麻木的感動,更是以其具有童心的獨創故事,觸及了每個人内心深處的孤獨和真切的渴望。

看過這本書的人,很容易将它歸類為一個互相救贖的類型,一個不過十歲的孩子,在經曆了母親的死去後,反過來安慰與拯救崩潰父親的故事。

整本小說分别用兩個世界的視角,一個是通過以“我”作為第一人稱的男孩小吉爾莫,另一個是給男孩作心理輔導師瑪利亞的視角,兩種叙事視角來回切換,全面而精準的為讀者展示出了一個十歲男孩的精神世界。

在小吉爾莫叙述的章節,我們可以清晰的看到他接觸到的是怎樣一個外在環境,他剛上四年級,不與男孩相處,喜歡和女生在一起玩,對足球一類的體育運動絲毫不感興趣,過度敏感,智力水準優于旁人。最關鍵的是,小吉爾莫癡迷于仙女瑪麗。

在一次夢想座談會上,老師問小朋友長大後想成為一個什麼樣的人,同學們的回答五花八門。有的男孩想成為足球運動員,有的女孩想當超模,有的孩子未來的志願在總統,有的孩子想當懸壺濟世的醫生,可輪到小吉爾莫時,這個略帶羞澀的男孩說的是“想成為仙女瑪麗。”

老師震驚的發現,仙女瑪麗這樣一個充滿幻想的虛拟人物,的确真實的生活在小吉爾莫的世界中,男孩并不認為仙女瑪麗是一個虛假的人物,他天真的認為仙女瑪麗就生活在倫敦,他想長大以後變成仙女瑪麗,這樣就可以在天上飛,還能用咒語實作很多願望。

小吉爾莫的怪癖很快吸引到心理老師瑪利亞的注意,瑪利亞在研究了小吉爾莫的家庭關系後發現,這是一個缺乏母親關愛且父親忽視的孩子,這也是為什麼當瑪利亞問吉爾莫“想不想在迪拜工作的母親時”男孩會躲避性的給予否定的回答。

“小吉爾莫,你現在告訴我吧,沒有任何一個人會知道的,你是非常想念媽媽,還是隻有一點兒想呢?” 一片寂靜,“小吉爾莫,回答呀。”那聲音堅持道。 更寂靜了。 最後,小吉爾莫終于開口了:“不想。”

這樣的年齡,怎麼會與自己的母親如此疏離?心理醫生對小吉爾莫有了另一重擔憂,也許,小吉爾莫對仙女瑪麗的幻想之下其實藏着重重的冰山。他的年齡早已不屬于分不清虛拟和現實的階段,如果放任小吉爾莫的幻想童話,很有可能會導緻他成年後會出現嚴重的人格問題。

鑒于小吉爾莫的羞澀表達,瑪利亞對他進行了“藝術療法”,就是在每周一節課的心理治療中,小吉爾莫需要給老師送出一副畫,這幾副畫也成為解開仙女謎語的關鍵性鑰匙。

小吉爾莫交給心理老師瑪利亞的第一幅畫,畫的是父親在家的書房,在畫的右下方書房的門開着,一個男人坐在電腦桌前,滿臉都是淚。男人的後方放着一個儲物櫃,櫃子的上層放置一個百寶箱。除了書房之外,畫面左上方畫着一架飛機,飛機上站着當空姐的媽媽,飛機的尾部跟着的是仙女瑪麗。

除此之外,還有飄浮在畫面上的幾個奇怪的矩形視窗,窗戶裡有人,零散的在畫中上下漂浮。

“畫裡有多少窗戶啊,小吉爾莫?”我問。 他看着我,皺起眉頭說“那裡不是窗戶。” “是信,其實是信封,信在裡面。” "是媽媽的來信。”

心理老師瑪利亞想要通過小吉爾莫畫的幾幅畫,漸漸拼湊出他癡迷仙女瑪麗的真相,這樣的過程并不容易,首先是小吉爾莫的畫很抽象,每次都要他解釋細節才能看懂,其次是因為,瑪利亞始終不明白小吉爾莫對自己母親抗拒和疏離的原因。

直到心理治療的最後一節課,一幅圖畫解開了這個家庭最隐秘的傷痛。

在小吉爾莫畫的最後一幅圖中,天上電閃雷鳴,而他的母親變成了美人魚,正快樂的在深海裡遨遊。

瑪利亞從小吉爾莫畫的一系列畫中得知的秘密是,他的母親消失了,而他的父親一直對吉爾莫隐瞞這事實,試圖用仿造筆迹的拙劣做法欺騙他……可吉爾莫早就知道了母親消失的真相。

從第一幅畫到第六副畫,表面上快樂的小吉爾莫,通過一幅幅畫作宣洩了埋在他意識深處的悲傷,看不見臉的消失的母親,半夜坐在螢幕前以淚洗面的父親,以及自母親走後家中毫無聲息的沉默。可從另一個層面來說,小吉爾莫沒有像父親那樣逃避,而是用這種方式提醒自己母親已經不再的事實。

實際上,一直未能從悲痛陰影中走出來的并非是小吉爾莫自己,而是他的父親。

小吉爾莫的父親用了很多謊言欺騙孩子欺騙自己,他寫了很多妻子永遠無法收到的信,告訴孩子他的母親隻是去了很遠的地方工作,可惜,半夜坐在電腦面前的哭泣,揭露了一切。妻子在出發迪拜的那一天遭遇空難,而他再也沒有走出妻子消失在深海的傷痛。

小吉爾莫其實早已知道父親的防禦和欺騙,他不敢在半夜起來上廁所,害怕父親發現自己欺騙的秘密,于是經常在半夜尿褲子;他沉浸在母親過去給他講的“仙女瑪麗”的故事,不過是希望仙女瑪麗的咒語能夠拯救正處于低谷期,沒有生命欲望的父親。

他用自己的方式和秘密,想要化解父親所有的壓力和痛苦,這一刻,他的靈魂并不稚嫩,甚至比他的父親還要成熟。

曾經在一本心裡療愈的書裡看到過這樣一句話“小孩子擁有的是老靈魂。”在心靈療愈的能量場上,相比大人孩子才是真正的老手,他們有與生俱來的敏銳和覺察,能在很短的時間内适應自己的生存環境,隻是,孩子不太會用邏輯的語言表達出來。

在生活中,父母和孩子是互相給予的,成人時常覺得自己為孩子做牛做馬付出了很多,實際上孩子給予我們的贈予才更多更珍貴。父母給予孩子的更多的是生活物質上的保障,可孩子反向給成年人輸入的,卻是真正的精神瑰寶。

就像《燈塔男孩》中的這一對父子,父親不願面對妻子的突然離世封閉自己,順便用自以為是的欺騙,以為對孩子謊稱“母親去了别的地方工作”就能瞞天過海,可殊不知孩子早就看到了一切,聽到了一切,感覺到了父親害怕恐懼的一切。

孩子的感覺力,是成年人難以想象的。這也是為什麼這本書取名叫《燈塔》,因為小吉爾莫執着在晚會上表演的”仙女瑪麗”,實際上是他對父親和母親深深的愛意。

再也回不來的母親成為父子心中無法彌合的痛,可小吉爾莫将這份痛苦轉化為對父親的救贖,用自己拼盡全力的堅持,守護唯一幾近奔潰的的父親。

最令人感動的是小說結尾,父親聽到瑪利亞老師訴說的一切後,趕在最後一秒鐘來到學校的晚會現場,看到的卻是被雨淋濕的小吉爾莫,他拿錯了演出的服飾,隻好穿着父親長長的運動褲,無比狼狽的站在聚光燈的照耀下。

盡管如此,小吉爾莫依舊咬緊牙關,拿起話筒面向觀衆。

我母親不在了,他是那麼想她,有時我看不到他時,他會一直哭,還在一個筆記本上寫信。可是媽媽住在海底,我認為她沒有辦法收到那些信,因為那裡沒有郵差……為了讓媽媽不走,他把她裝進櫃子上的盒子裡,可是媽媽已經走了……

舞台下方的父親走向了聚光燈,父親和兒子互相凝視着,等到父親終于為孩子換上仙女瑪麗的衣服時,全書的最高潮處出現了。

“爸爸,媽媽可能不會回來了,那麼你呢,你可以不要死嗎?"

"當然不會,孩子,我永遠不會死去。”

父親問小吉爾莫“你還想唱仙女瑪麗的歌嗎?”

小吉爾莫搖頭“不,我更想去餐館吃披薩,再來一點可樂這樣可以嗎?”

在故事的最後,父親與兒子就這樣拉着手走下舞台,他們在謝幕中抵達了心靈最深處,融化了所有對命運的憤懑與不解,正視了彼此生命中的孤獨和真切的渴望。

這本書,乍一看很像《小王子》的寓言故事,可它顯然比《小王子》更懂得戳人的淚點。

小吉爾莫就像一個燈塔,他守護的秘密就是想要治愈父親,他也知道仙女瑪麗本身并不存在,可他能夠想到的辦法隻有幻想下的“魔力”才能實作,于是用看似傻裡傻氣的荒誕行為,指引父親從孤獨走向重新開機的療愈之路。

這一路我們看到了一個家庭努力想要隐藏的秘密,也看到了秘密之下每個人都在艱難跋涉意圖忘記的傷痛,更看到了那一盞燈塔照耀下的釋懷,就如同美國著名新聞《赫芬頓郵報》的評論:

“我們一邊讀着,想笑,又很想哭,還想把小吉爾莫緊緊抱在懷裡,好像那是曾經遺落的另一個自己。”