三國時期文學家李康在《命運論》中寫道:

木秀于林,風必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,衆必非之。

老子在《道德經》裡也說:

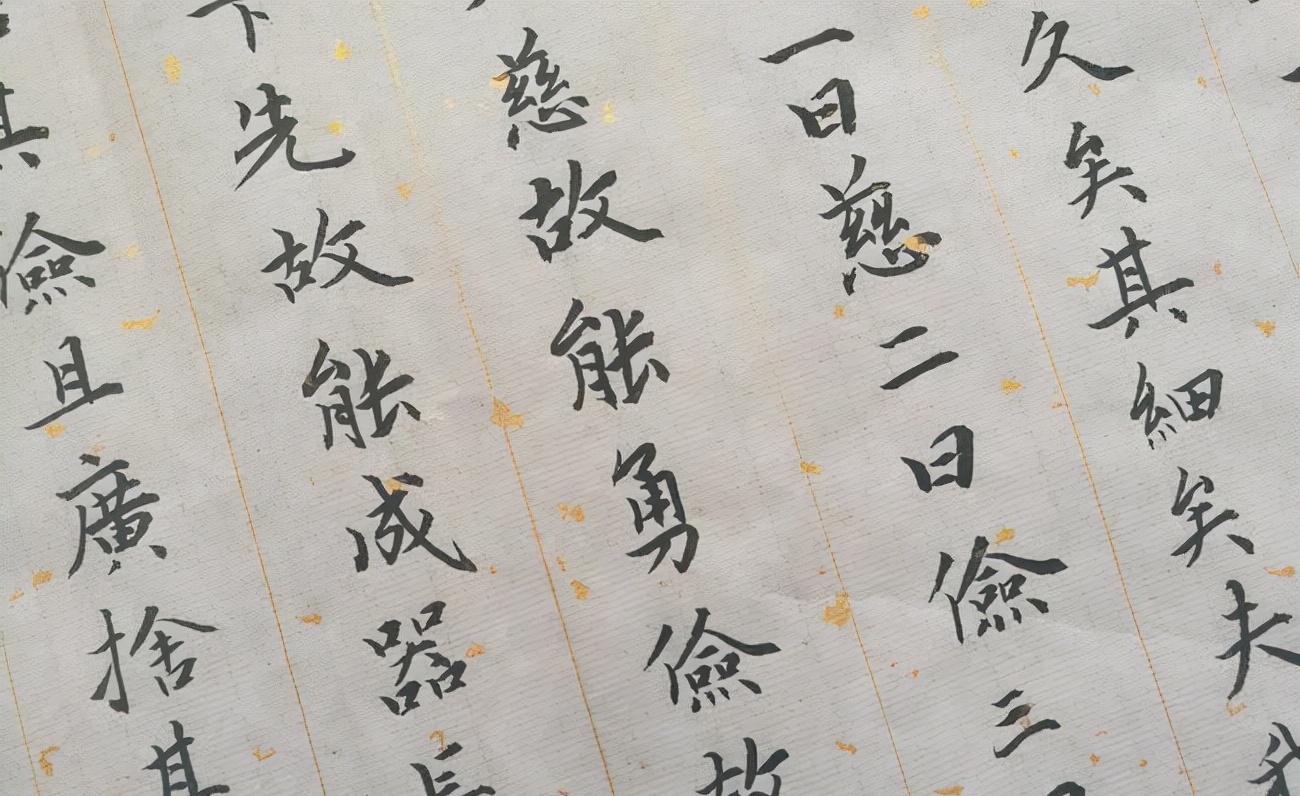

我有三寶,持而保之,一曰慈、二曰儉、三曰不敢為天下先。慈故能勇。儉故能廣。不敢為天下先,故能成器長。

這在很多人心中,就成了“槍打出頭鳥”,“出頭的椽子先爛”。

但是,總有些人,要做一些事,因為這些事,他們才變得偉岸。

總有一些鳥,來到這個世間,是為了做他們該做的事,而不是為了躲槍子兒的。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="12">01“捧紅”蘇轼</h1>

公元1057年,北宋嘉佑二年。

這一年,北宋名臣,曾經寫下《嶽陽樓記》的範仲淹去世,從此“文正”成了對文人去世後最高的贊譽。

這一年,王安石還在地方做一個小小的官吏;遠在四川的蘇洵帶領兩個兒子蘇轼和蘇轍赴京趕考。

這一年,寫下《愛蓮說》的周敦頤的兩個弟子:程頤、程颢來到京城,在參加考試前,他們聽了一場講座,主講人叫張載。

“二程”和後來的朱熹開創了“程朱理學”,而張載喊出了“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”的口号。

這一年,科舉考試的主考官是文壇領袖歐陽修,副考官是“宋詩開山鼻祖”梅堯臣,歐陽修的學生曾鞏也參加考試。

這一年的科舉狀元叫章衡,他是唯一一個鄉試、省試、殿試都排在蘇轼前面的人,這一年一起中舉的,還有一個人叫章惇,他是章衡的叔叔。

因為和侄子一起參加考試,結果侄子得了狀元,雖然他也高中,但還是覺得很沒面子,于是他一怒之下,退賽,再考。

這一年中舉的士子中,有9人做過宰相,是以,嘉佑二年的科舉考試被稱為“千年科舉第一試”。

考試之後,作為主考官的歐陽修和梅堯臣見到蘇轼在文章中引用了堯帝的一個典故,兩人不知道出自哪裡,等到蘇轼前來拜谒的時候,歐陽修追問:這句話出自哪裡。

結果瓜娃子蘇轼頭一擡,回答說:是我編的!

這樣豪爽的勁頭讓歐陽修非常賞識,于是作為“一代文宗”的歐陽修就給蘇轼做了一句評語:

“讀蘇轼書,不覺汗出,快哉快哉。老夫當避路,放他出一頭之地也。”

媽呀,這瓜娃子真厲害,我得給他讓讓路,讓他飛得更高。

有了歐陽修的力捧,蘇轼很快就在文壇打出了名聲。

但是,作為伯樂的歐陽修,其實也有自己的苦惱。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="84">02因詞獲罪?</h1>

北宋的文臣,往往有着“剛正不阿”的特性。

歐陽修也是這樣。

當年,歐陽修擔任谏官。

以他的個性,自然大公無私,是以得罪了很多人。

慶曆三年,範仲淹推行“慶曆新政”,作為好朋友的歐陽修自然積極響應。

當時朝中的保守派攻擊他們是“朋黨”。

結果歐陽修非常爽快地寫下一篇《朋黨論》:

然臣謂小人無朋,惟君子則有之。其故何哉?

小人所好者祿利也,所貪者财貨也。當其同利之時,暫相黨引以為朋者,僞也;及其見利而争先,或利盡而交疏,則反相賊害,雖其兄弟親戚,不能自保。

故臣謂小人無朋,其暫為朋者,僞也。

君子則不然。所守者道義,所行者忠信,所惜者名節。以之修身,則同道而相益;以之事國,則同心而共濟;終始如一,此君子之朋也。

故為人君者,但當退小人之僞朋,用君子之真朋,則天下治矣。

啥也别說了,哥兒們就是“朋黨”了, 哥兒幾個那叫“君子之朋”。

這樣的論述自然讓政敵恨得咬牙切齒,但沒辦法,誰讓大老闆仁宗皇帝器重他呢。

不過曆史上的革新,必然會經曆一番波折。

後來革新失敗,範仲淹被貶,好朋友滕子京寄來一幅自己修繕嶽陽樓後的圖檔,範仲淹提筆寫下了《嶽陽樓記》:

先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。

心胸闊達如斯!

範仲淹被貶,歐陽修也陷入自己生命中最大的一次“亂倫醜聞”。

故事的起因,在于歐陽修寫過一首小詞《望江南·江南柳》:

江南柳,葉小未成陰。人為絲輕那忍折,莺嫌枝嫩不勝吟。留著待春深。

十四五,閑抱琵琶尋。階上簸錢階下走,恁時相見早留心。何況到如今。

大約是歐陽修看到十四五歲的小姑娘在學習彈琵琶,初春時節,柳嫩莺啼,小女孩抱着琵琶在台階上跳上跳下。

這本是很清新自然的一幕。

但到了别人口中,這事兒就變了味。

有一日,歐陽修被仁宗皇帝喊入宮中:老歐啊,你咋能做出這種事!亂倫醜聞,鮮廉寡恥!

歐陽修聽完皇帝斥罵才明白過來,原來有人指責他與外甥女有“不倫之戀”。

而且,指認之人,是他外甥女本人。

這下好了,男女情事,向來是極隐私的事情,一旦被公之于衆,當局者往往難證清白。

外甥女指認他“亂倫”,證據就是他寫下的那首小詞。

歐陽修被整得懵懵的,這到哪兒說理去。

這位外甥女,是自己妹妹亡夫張龜正與前妻所生,丈夫死後,妹妹帶着5歲的女兒趕來投奔。

好心的歐陽修将母女二人收留,等到外甥女長大,他還将之許配給了自己的遠房侄子歐陽晟。

據說,這位外甥女不太檢點,是以與下人有了勾結,歐陽晟一怒之下就将妻子送到了開封府。

那時候的開封府尹叫楊日嚴。

好巧不巧,楊日嚴當年被歐陽修彈劾過,他見了歐陽修的外甥女被送進來,于是就有了後面的故事。

根據宋人筆記,有人說是因為外甥女為了減輕罪行,信口胡說,提及自己未出嫁時歐陽修對自己别有用心,是以被政敵借題發揮,借以誣告。

還有人說是因為外甥女在獄中被屈打成招。

不管事情到底如何,這件事還是給歐陽修造成很大的影響。

雖然後來在正直官吏的直言下,歐陽修被抹去了“亂倫”的罪名,但他最終還是被罷黜為滁州知州。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="94">03醉翁之意</h1>

看多了文人的遭遇,有時候不得不感觸:苦難才是對才華最大的磨砺。

司馬遷曾在《報任安書》中說:

文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,撅有《國語》;孫子膑腳,《兵法》修列;不韋遷蜀,世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》、《孤憤》;《詩》三百篇,大抵賢聖發憤所為之作也。

曆史上那些偉大的人,因為經曆過苦難,反而綻放出了别樣的光彩。

在北宋時期,蘇轼被貶谪,結果寫下了無數經典詩詞,而歐陽修被貶谪到滁州,他将當地治理地非常和順,閑暇之餘,他和朋友遊曆到郊外。

在那裡,有一座亭子。

亭子是僧人智仙所見,衆人邀請歐陽修為亭子起名。

歐陽修拿起筆,思索有頃,揮筆寫下了那一篇《醉翁亭記》:

醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。山水之樂,得之心而寓之酒也。

這一篇短小的遊記流傳了下來,甚至傳揚千古。

那些經典的遊記作品,從來不是因為作者在其中用到了多麼驚才絕豔的文筆,而是在其中,飽含了一種情緒。

讀《醉翁亭記》,即使遠隔千百年,還是能讀出歐陽修當時的心境與情緒起伏。

最美的文字,往往是因為它記錄了一種情緒,這種情緒,永遠不會被時間和空間隔斷。

這就是文學詩文的魅力。

有人說,一個人最好的狀态就是眼睛裡寫滿了故事,臉上卻不見風霜。

在人生這場苦旅之中,我們不會一路順遂,但重要的是,能在那些坎坷際遇裡,堅定地邁出下一步。

或許,這就是歐陽修給我們的啟示。