“我的音樂老師是我的爸爸,二十年來他一直呆在國家工廠……”1993年,艾敬因為自己的一張原創專輯《我的1997》紅遍亞洲。二十餘年後的今天,她已經完成了從歌手到視覺藝術家的華麗蛻變。艾敬回到自己的家鄉沈陽,她的個人藝術展覽《我的母親和我的家鄉》于10月27日在中國工業博物館舉辦。

“工廠就是我心中的樂園”

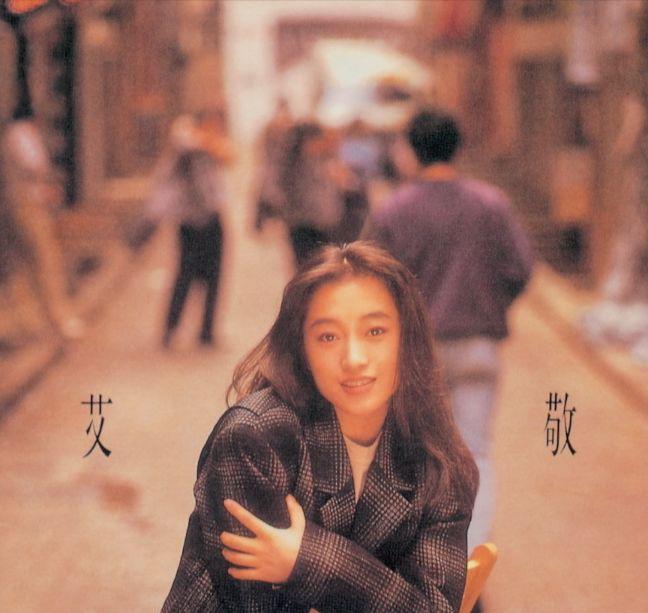

艾敬和父親

如同艾敬的歌詞中所寫,她從小就在工廠的幼稚園裡長大。追憶起童年,她眼中的工廠是這樣的:

“我經常去父親的工廠中的房間裡看他幹活兒,那些叔叔阿姨們非常年輕,臉上洋溢着勞工階級的驕傲和自豪,他們身上所穿的深藍色的工服特别好看。工廠裡彌漫着的機油味道特别的香甜,那些機器轉動的聲音特别悅耳,那些巨大吊車在工廠中的房間裡移動特别神奇,在我的眼裡工廠就如同樂園。”

艾敬和母親

父親用一把二胡吸引她走進音樂的殿堂。她16歲考進沈陽藝術學校聲樂系,17歲時就離開家鄉,考入北京東方歌舞團,并參與錄制了當年曾創下600多萬盒卡帶銷量的音樂專輯《大趨勢》。其中,她演唱的一首《沈陽啊,我的故鄉》紅遍大江南北。之後,《我的1997》更是讓她風靡亞洲。

1999年,艾敬開始學習畫畫,師從藝術家張曉剛,後移居紐約學習當代藝術。2007年,她首次正式以藝術家身份受邀參加藝術聯展“預感”。2008年在北京今日美術館舉辦首次個人藝術展“ALL ABOUT LOVE”。2011年9月,法國藝術收藏機構DSL COLLECTION收藏了艾敬《LOVE》系列繪畫作品。2012年11月,她在中國國家博物館舉辦個展“I LOVE AI JING:艾敬綜合藝術展”,成為中國國家博物館建館以來首位舉辦個展的當代藝術家。2014年5月,“LOVE AIJING:艾敬的愛”巡展上海中華藝術宮,艾敬也成為該館成立以來首位在此舉辦個展的當代藝術家。

那麼這一次,藝術家艾敬為何選擇在當代藝術不甚發達的家鄉沈陽舉辦個展呢?這一切都要從三年前母親的離世說起。

三年前的10月27日,艾敬的母親在沈陽去世。艾敬回到家鄉,陪伴父親共同度過那段痛苦的日子。就在這個時候,一個朋友邀請她去沈陽鐵西區的中國工業博物館看一看。

“其實那時候我的狀态也不是很好,很勉強的去了,去了之後,我就發現它喚起了我很多的回憶。”

那一次的遊覽,讓艾敬在心中默默産生了一個想法——就在這裡舉辦一場展覽,紀念自己的母親。

母親與家鄉

母親去世帶來的悲痛與對于母親的懷念總是個人與家庭的情感波動。如何将這種私密的情感轉變成公衆通用的語言,成為了艾敬面臨的最大困難。

中國工業博物館的前身是沈陽鑄造廠,這裡曾用六十年的時間走完了世界發達國家近200年的工業曆程,也讓沈陽成為中國規模最大的工業中心城市,被稱為“共和國”的長子。

“因為我是我家裡的長子,正好我跟共和國的長子這種身份我認為是有一種契合度的。”

這座工廠見證了當年沈陽工業發展的黃金時代,卻也随着歲月變遷,漸漸沒落。在艾敬的成長時光裡,她和她的家人也是輝煌時代褪色的親曆者。

17歲時離開母親、離開家鄉去北京闖蕩是艾敬人生的轉折點,這是一個與生理和精神上的“母體”脫離的過程。她在外面的世界繼續自己人生的篇章,而母親則和家鄉一起,在中國東北的一角,默默生存。直到母親離世,她才發現這個城市的衰退和在此生活的勞工階級曾經的驕傲的喪失是多麼讓人唏噓的事實。

這個展覽不僅僅是她對母親的追憶,還有她對于童年的回想、對于曾經輝煌的工業時代的沒落的思考。

王兵導演的紀錄片《鐵西區》所描繪的沒落的工廠和喪失信心的勞工,和艾敬童年記憶中“樂園般的地方”和“驕傲自豪的叔叔阿姨”已是大相徑庭。而這個系列的紀錄片,也讓展覽的兩位中西方策展人米歇爾·波德松(Michel Baudson)和朱青生先生深有共鳴。

“這不僅僅是我們沈陽的問題,全世界都是這樣的。”

而在艾敬的眼中,家鄉的那段輝煌時代有着更深刻的意義,有些東西是永不褪色的。

“我的家鄉在我眼裡最重要的精神核心,就是‘咱們勞工有力量’。”

艾敬希望通過自己的裝置藝術,梳理家鄉的變化,找到老工業城市與當代藝術的聯系,探讨這裡的出路和方向,重新散發這裡的光芒。

展覽名稱:艾敬 我的母親和我的家鄉——中國工業博物館個人藝術展

策展人:米歇爾·波德松(Michel Baudson)、朱青生

學術主持:朱青生、何桂彥

展覽地點:中國工業博物館 遼甯省沈陽市鐵西區衛工北街14号

展覽時間:2018.10.27—2019.1.27

主辦方:魯迅美術學院

協辦方:北京大學中國現代藝術檔案、四川美術學院當代藝術研究所、 艾敬工作室

• END •

主持人: 田 川 導演:王言竹 攝影:吳慧軍 李仇豪 撰文: 魏文婷

編輯:設計娘、蒙小度