【編者按】宗教野史中,有不少關于宋元明三朝“互為前生後世”的傳說。這反映了當時的人們對大中華你我互有的樸素共識,是僅憑外來理論描述中國的人難以了解的。日前,中央社會主義學院第一副院長潘嶽撰文,講述了魏晉南北朝時期各族人民出于文化認同而融合成命運共同體并重建大一統國家的故事。文章節摘如下,标題為編者另拟。

文/潘嶽

一個多世紀以來,中國喪失了政治與文化話語權,“曆史中國”都是由西洋和東洋來書寫。兄弟手足對彼此的認知,都是由外來學術架構去塑造。

比如,有大漢族主義觀點認為“崖山之後無中國”、“明亡之後無華夏”;有狹隘民族主義觀點則認為“滿蒙回藏非中國”。這都是當年“東洋史”的遺毒。

比如,有些史家試圖用“意識形态”來對标西洋史。當西方說“大一統”是專制原罪時,他們就将“專制”歸罪于元清兩朝。說漢唐宋本來是“皇帝與士大夫共治天下”的“開明專制”,離西方不算遠,結果被遊牧民族的“主奴觀念”改造成了“野蠻專制”,明朝的高度集權是元朝軍事制度的殘餘,中國沒産生資本主義是因為被清朝斷了萌芽。得出如此結論,是因為他們沒深入研究中國未能誕生資本主義的内在邏輯。

(西藏拉薩的民俗——泥塑“金猴獻桃”)

比如,當西方認為中國因缺少“自由傳統”沒有發展出民主制度時,有些史家就開始論證,“農耕文明”代表專制,“遊牧文明”代表自由。如果元朝不被明朝推翻,那中國早在13世紀就有了一個商業與律法之上的社會形态。他們沒弄清,“自由精神”的殊榮隻屬于西方的哥特與日耳曼人,從不屬于東方的匈奴、突厥和蒙古。在孟德斯鸠筆下,同樣是征服,哥特人傳播的是“自由”,而鞑靼(蒙古)人傳播的是“專制”(《論法的精神》)。在黑格爾筆下,日耳曼人知道全部的自由,希臘羅馬人知道部分的自由,而全體東方人不知道任何自由(《曆史哲學》) 。

這些紛争與攻讦,都來自于我們總是用其他文明的眼光來看待自己;而其他文明的眼光,固然有多元思維的益處,卻也經常受制于國際政治的裹挾。過去如此,未來亦是如此。

中華文明并非沒有過“種族”觀念,但另有一股更強大的“天下”精神将其超越。隋朝大隐士王通,教出了初唐幾乎整個将相集團。他身為漢人,卻說中國之正統,不在漢人之南朝,而在鮮卑之孝文帝 。因為孝文帝“居先王之國,受先王之道,子先王之民” 。此為真正的天下精神。

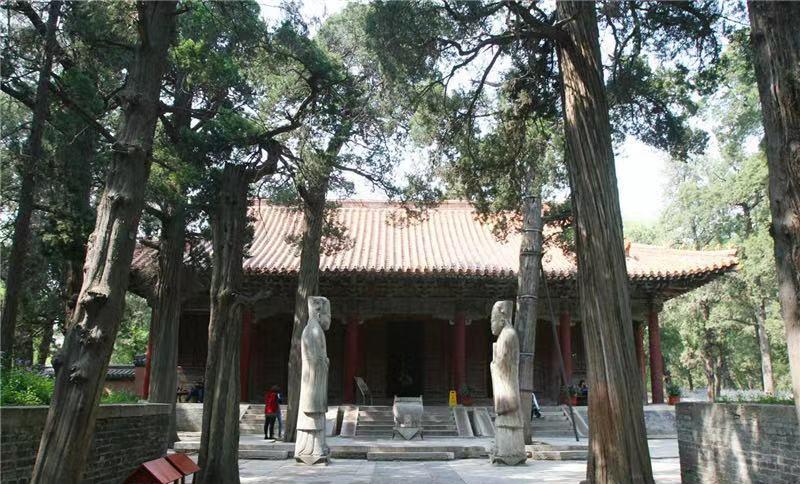

(位于河南洛陽的北魏孝文帝長陵)

其他族群亦如此。

藏族與蒙古族信奉佛教,無論藏傳漢傳,都有“消除分别心”的教義 。中國穆斯林“伊儒彙通”傳統中也有“西域聖人之道同于中國聖人之道。其立教本于正,知天地化生之理,通幽明死生之說,綱常倫理,食息起居,罔不有道,罔不畏天” 之訓導。這種打破族群壁壘的天下精神,是中華文明的底色。一部中華民族史,是一部“天下精神”超越“族性自限”的曆史。

中華民族融合中還充滿着深沉情感。寫于晚明的蒙古《黃金史》中說,永樂皇帝是元順帝的遺腹子,通過靖難之役讓明朝皇統又秘密回到了元朝,直到滿人入關才結束“元的天命”;寫于明初的《漢藏史集》中說,元朝是“蒙古人執掌了漢地大唐之朝政” ,宋末帝(蠻子合尊)并沒有在崖山投海,而是前往西藏修習佛法,成為薩思迦派的高僧,最後轉世為一位漢僧叫朱元璋,奪取了蒙古皇位,還生了一個面貌酷似蒙古人的兒子叫朱棣。用“輪回”與“因果”把宋元明三朝編排成“互為前生後世”,這不是正史,而是宗教野史傳說,是當時的人們對大中華你我互有的樸素共識,是不同族群表達“命運共同體”情感的不同方式。這些情感,是僅憑外來理論描述中國的人難以了解的。

深沉的情感才能産生深刻的了解,深刻的了解才能完成真實的建構。最終,中華民族的故事還要由我們自己來寫。

(本文作者為中央社會主義學院第一副院長)