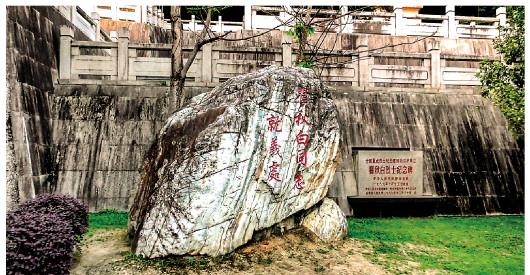

瞿秋白就義處。鐘彬彬攝

這是一個革命者留給世界最後的形象:雙手後置于背,目光平視于前,嘴角帶着一絲從容的微笑。生命的盡頭,對于他來說,隻是“偉大的”休息。

這是一個“才子”、“文人”腦海中最後的世界:“一切新的,鬥争的,勇敢的都在前進。那麼好的花朵,果子,那麼清秀的山和水,那麼雄偉的工廠和煙囪,月亮的光似乎也比從前更光明了。”

他是瞿秋白,犧牲時年僅36歲。

毛澤東高度贊揚瞿秋白:“他在革命困難的年月裡堅持了英雄的立場,甯願向劊子手的屠刀走去,不願屈服。他的這種為人民工作的精神,這種臨難不屈的意志和他在文字中儲存下來的思想,将永遠活着,不會死去。”

從出生地蘇南常州到就義地閩西汀州,瞿秋白短暫、傳奇而光輝的一生,連同他留下的衆多“佳話”“謎團”,一起深深刻進了百年黨史和知識分子心史。

囚室榴花紅

閩西山城長汀的西側,一處叫羅漢嶺的地方,瞿秋白烈士紀念碑高聳于青山白雲間,不管是重要節點還是尋常日子,這裡的參觀者總是絡繹不絕。

這裡,正是“中國共産黨早期主要上司人之一,偉大的馬克思主義者,卓越的無産階級革命家、理論家和宣傳家,中國革命文學事業的重要創始者之一”瞿秋白同志當年慷慨就義之地。

1935年6月18日,從長汀中山公園往羅漢嶺的路上,一位中年男子昂首徐行,沿途用中文和俄文高唱《國際歌》。行至一片草地時,他席地而坐,挺直腰闆,微笑着向劊子手點頭道:“此地很好!開槍吧!”

1935年2月,紅軍長征後留守蘇區、身患重病的瞿秋白奉命從瑞金轉移到上海從事革命工作,在向閩西突圍時不幸在長汀梅迳村被捕。

對于這一天,瞿秋白早有心理準備。在大革命失敗後的上海,在白色恐怖最嚴重的時候,瞿秋白就經常和妻子楊之華讨論被捕和犧牲的問題。他曾經說:“我們的不自由是為了群衆的自由,我們的死是為了群衆的生。”

《秋白蒼蒼》一書的編著者、長汀縣文聯主席吳啟蒸說,瞿秋白被捕後,先化名林琪祥,自稱是一名醫生,他文弱儒雅的氣質也和醫生相符合,敵人起初并沒有懷疑。後來,因為情報洩露至南京,加上叛徒的指認,報紙上用醒目的篇幅登載了瞿秋白被捕的消息。

中共的“大人物”被捕,逼供和勸降是少不了的。當時,駐紮在長汀的國民黨第36師師長宋希濂負責審訊瞿秋白,他表示在中學時就拜讀過瞿秋白的文章并心懷敬意,但對這種“攻心術”,瞿秋白直言打斷:“任何語言改變不了我們今天相對立的位置。”

因為宋希濂的審訊無突破,南京後來多次派專人前來,但也毫無結果。他們不知道,作為信念堅定的共産黨人,加上親曆身邊衆多年輕戰友的壯烈犧牲,瞿秋白對審訊室雙方之間的不同立場早已看得透徹。面對各色人等的遊說,瞿秋白最後岸然回答:“人愛自己的曆史,比鳥愛自己的翅膀更厲害,請勿撕破我的曆史!”

距羅漢嶺不遠的長汀縣博物館,是福建省蘇維埃政府舊址。在博物館一角,有處逼仄的房間,曾是關押瞿秋白的地方。這間小屋潮濕而陰暗,太陽當空時,少部分陽光可透過天井照進門窗,屋内陳設僅有一床一桌一椅。

正是在這間臨時囚室裡,瞿秋白就着昏黃的油燈書寫下人生最後的篇章,包括七首獄中詩詞、未成稿目錄、緻郭沫若的信以及日後激起軒然大波的《多餘的話》。

在囚室的天井中,有一株枝幹蒼勁的石榴樹,至今仍生機勃發。“這棵石榴樹年年開花,歲歲鮮豔,正如革命先烈堅守的信仰一樣,殷紅如火,生生不息。”博物館講解員李豔斌說。

“石榴有梅樹的枝幹,有楊柳的葉片,奇崛而不枯瘠,清新而不柔媚,這風度實兼備了梅柳之長,而舍去了梅柳之短。”秋白好友郭沫若的散文名篇《石榴》,借石榴贊頌了一種高貴的精神品格,而這,正是革命者瞿秋白生動的形象寫真。

覓渡橋畔

“……我沒離故鄉之前,常州紅梅閣的翠竹野花,環溪的清流禾稼,也曾托我的奇思遐想。”回憶起故鄉常州,瞿秋白的筆下不乏江南風物的美好。

常州這座千年古城,是瞿秋白人生的起點。現今的瞿秋白紀念館原為瞿氏宗祠,由故居和紀念館兩部分組成。1912年到1916年間,瞿秋白一家家道中落後,寄居于此。

走進館内,迎面就是一尊古銅色的瞿秋白塑像,塑像後面有兩句詩:“我是江南第一燕,為銜春色上雲梢。”瞿秋白早慧,7歲能詩,這首詩正是他在常州生活期間的代表作之一。

瞿秋白紀念館副館長唐茹玉說,從自比“銜春燕”到立志“為大家辟一條光明的路”,瞿秋白從青少年時期起就涵養了自己的家國情懷和救世理想。

“故居中安放的數十件家具和用品,都是依照瞿秋白一家生活原貌陳列的。同時還有影像資料展示他光輝的一生,将秋白精神原生态地傳遞給每一個參觀者。” 唐茹玉說。

透過紀念館的陳設,我們依稀能見到少年瞿秋白的生活場景。據記載,瞿秋白出身于一個沒落的官宦之家。父親瞿世玮擅長繪畫、醫道,隻是無業無産,常年寄居于叔父家裡,生活上則由叔父與堂兄弟接濟。母親金璇對傳統文化頗有修養,會作詩填詞,并能寫一手工整娟秀的小楷。

“家庭的潛移默化,讓瞿秋白漸漸長成一個具有濃郁文學氣質的人。”福建省委黨校黨史教研部教師淩承緯說,這種文學氣質不是外在的體弱多病和簡單的傷春悲秋,而是與社會現實、人格修養緊密相關,這種氣質伴随着他的一生,在血雨腥風的革命年代顯得尤為醒目,是以有人也把他看作“書生政治家”。

1915年,因舉債無門,瞿秋白被迫辍學。1916年春節,因為貧病交加,瞿秋白母親吞火柴頭自盡,随後一家星散。母親的死,對瞿秋白震動極大,他不僅寫詩悼念,并且陪靈半年。多年以後,每當談到母親的自盡,他就會沉默良久。

瞿秋白紀念館毗鄰着常州市覓渡橋國小。唐茹玉說,瞿秋白5歲入私塾讀書,後入冠英國小堂讀書,在校時間3年多。這冠英國小堂,就是覓渡橋國小的前身。

冠英國小堂離瞿秋白住處很近,少年瞿秋白經常走過覓渡橋。“覓渡”一詞,仿佛是瞿秋白一生行迹的隐喻:他從少年時候起就憎惡一切惡濁的社會現象,之後一生輾轉,苦苦尋覓,為的就是找到通往新世界的“渡口”。

在常州時期,瞿秋白就展示了自己進步和勇敢的一面。在他14歲那年的10月10日,常州各學校機關都挂紅燈籠慶祝辛亥革命,而瞿秋白卻提了寫着“國喪”二字的燈籠,以表示他對革命果實被反動軍閥篡奪的憤慨。

從覓渡橋出發,瞿秋白前往他人生廣闊舞台的各個目的地:到無錫教書又到北京上學;到蘇俄去當記者,在莫斯科加入中國共産黨,參加共産國際會議;在武漢主持“八七會議”;去上海上司左翼文化運動;最後奉命到蘇區去主持教育工作直到犧牲……

“瞿秋白一生都在‘覓渡’,都在追尋生命的真意義。從讀書人到革命者,他是那個覺醒年代中具有典型意義的一個探索者、實踐者。”淩承緯說。

“我替他們祝福”

1923年6月,《新青年》複刊号上發表了瞿秋白譯自法文的詞和簡譜《國際歌》,這是我國最早可供唱頌的《國際歌》版本,從音律考慮,瞿秋白創造性地把“國際”兩字音譯為“英特納雄内爾”。

每當唱起《國際歌》,瞿獨伊就會想起父親瞿秋白:“儒雅的書生和壯烈的革命者,哪一個是父親?”

雖然并非己出,瞿秋白對女兒卻用情極深,喚她為“親獨伊”,為她寫小詩,下班回家總不忘給她帶愛吃的牛奶渣,因為她小小年紀學會了寫信而喜出望外……

妻子楊之華曾回憶起和瞿秋白一同回鄉下看孩子的經曆,當瞿獨伊被楊之華前夫家族中的人搶跑時,“我和秋白冷冷清清地從河邊走着,一路上默默無語,我第一次也隻有這一次看到秋白流下了眼淚……”

瞿獨伊9歲時就告别了父母,瞿秋白就義的時候,她也才14歲。在她的記憶中,父親是個多才多藝的人,繪畫、篆刻、音樂、戲曲、寫作和翻譯,門門都能來。在一次通信中,瞿獨伊收到一張印着大飛艇的明信片,父親在上面寫着:“你長大了,也為祖國建造這樣的大飛艇。”

“儒雅的書生”,不僅指“腹有詩書氣自華”的精神面貌,更是瞿秋白作為“布道者”“寫作者”劇烈燃燒的生命之光。在緊張而又奔忙的時光中,瞿秋白常年拖着病體熬夜寫作,留下了500多萬字有關政治理論、文學藝術及語言文字等方面的豐富著述。

在上海時期,瞿秋白迎來了創作上的“黃金時代”,文壇領袖魯迅為他在工作、創作和生活上提供了很多幫助,瞿秋白也将魯迅視作政治上、文學上的知己,他贊譽魯迅“是封建宗法社會的逆子,是紳士階級的貳臣,而同時也是一些浪漫蒂克的革命家的诤友!”

丁玲将瞿魯之間的交往概括為“光輝的、戰鬥的、崇高的、永遠不可磨滅的友誼”。魯迅曾手書“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之”一聯贈予瞿秋白,在他遇害後,病中的魯迅強忍着悲痛和憤怒,寫下了一副挽聯:是七尺男兒,生能舍己;作千秋雄鬼,死不還家。

除了和魯迅的友誼,瞿秋白一生中還有很多傳奇事迹:他曾兩次面見列甯并親切交談;他創辦了中國共産黨的第一份日報《熱血日報》;他以記者身份赴蘇俄采訪,對蘇俄社會生活各方面做了系統闡釋;他當過大學的社會學系主任,上課非常受學生歡迎,教室内外經常擠滿了人;他進行過将漢字拉丁化的嘗試;他和楊之華沖破世俗相依相伴,留下了“秋之白華”的婚戀佳話……

“知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。”在生命的盡頭,瞿秋白留下了後來衆說紛纭的《多餘的話》,也将自己一生的傳奇濃縮進了這篇萬字長文中。

穿越曆史的風雲和迷霧,如今,《多餘的話》正受到越來越多更為深入的研究和更加公正的解讀。中國社科院近代史所研究員、《瞿秋白傳》的作者陳鐵健認為,《多餘的話》“不僅無損于烈士的革命大節,相反,以罕見的自我解剖,深刻地表現了瞿秋白的内心世界”。

“如果用一句話來形容瞿秋白,我會說,他是一個透明的、赤誠的、願意毫無保留地剖析自己的人。”中國國家博物館博士後科研工作站副研究館員張傑說。

在《多餘的話》中,瞿秋白寫道:“我還留戀什麼?這美麗世界的欣欣向榮的兒童。‘我的’女兒,以及一切幸福的孩子們。我替他們祝福。”

在建黨百年之際,瞿秋白女兒瞿獨伊成為“七一勳章”獲得者。從兒童時跟随父母遠赴蘇俄,到1940年代身陷國民黨監獄4年多,再到開國大典上用俄語向世界播報毛主席的講話,之後與夫妻共同建立新華社莫斯科分社……這位中國共産黨的同齡人把父母的精神和期望融進了自己一生為黨奉獻的追求當中。

瞿秋白曾經說,大衆的事業是不死的,他會領略到“永久的青年”。翻開常州瞿秋白紀念館的留言冊上,一則不具名的留言讓人欣然:“今天是三月二十日。我又來。天氣很好,風很好,你也很好。”(記者塗洪長、董建國)

來源:新華每日電訊